こんにちは。囲碁インストラクターの佐藤です。

今回は「中国流」という布石についてを解説します。中国流は非常にポピュラーで使い勝手の良い布石です。

相手の石を攻める時の考え方や白番での対策も解説していきますので、参考にしていただければ幸いです。

本サイトでは1級・初段を目指す「囲碁オンライン講座」を提供しています。

無料登録で「序盤のお手本~特選30譜~」という限定教材もプレゼントしていますので、是非お役立てください。

「中国流」ってどんな布石?

中国流とは

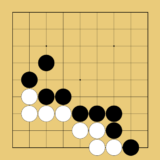

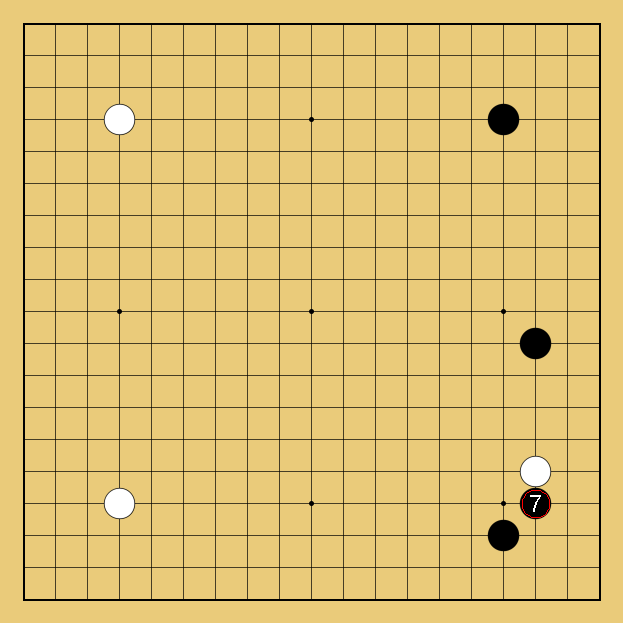

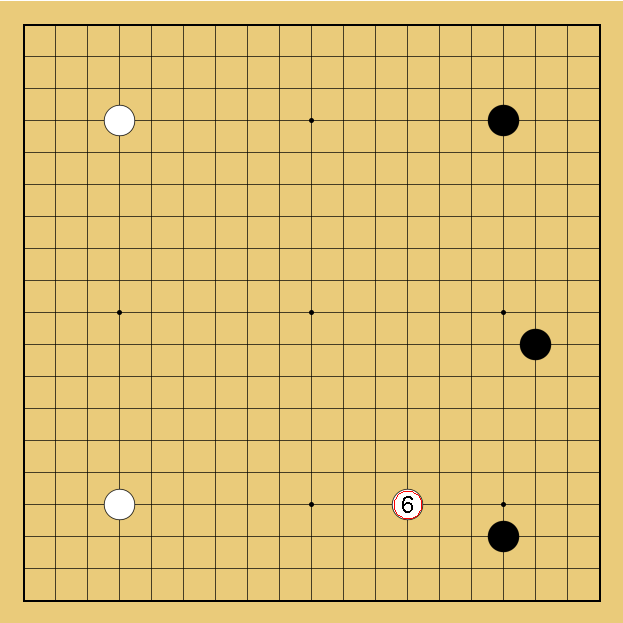

中国流とは、黒1、3、5とこのように構える布石の事です。

黒1が星で、黒3が小目。

そして、黒1と3の中間の三線に黒5を配置するイメージです。三線と四線の違いだけで、イメージ的には「三連星」と似ています。

関連記事:  【囲碁の三連星はこわくない!】打ち方と白の対策

【囲碁の三連星はこわくない!】打ち方と白の対策

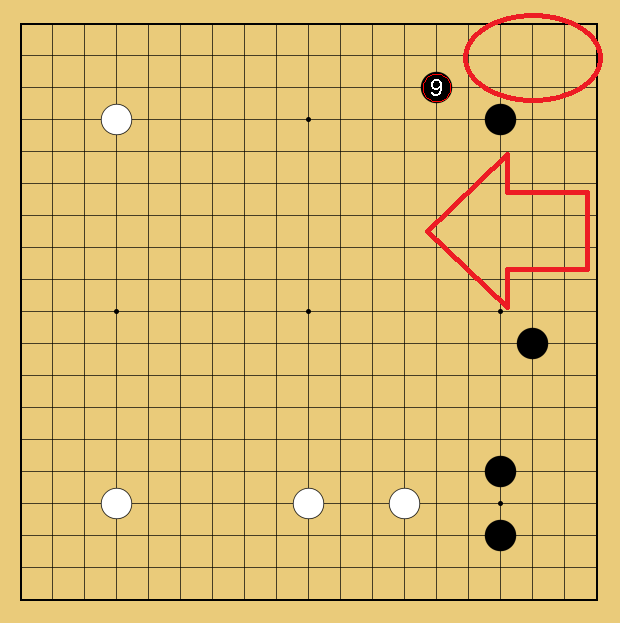

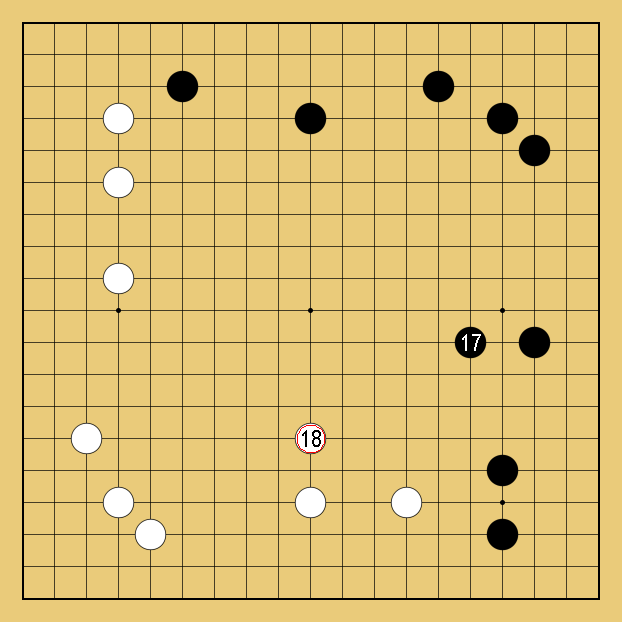

白がすぐに入ってきたら攻める

この考え方も「三連星」と同じなのですが、白がヤキモチを焼いて入ってきたら、その白を攻めようと考えています。

もしも、白6などとすぐに侵入してきたら…

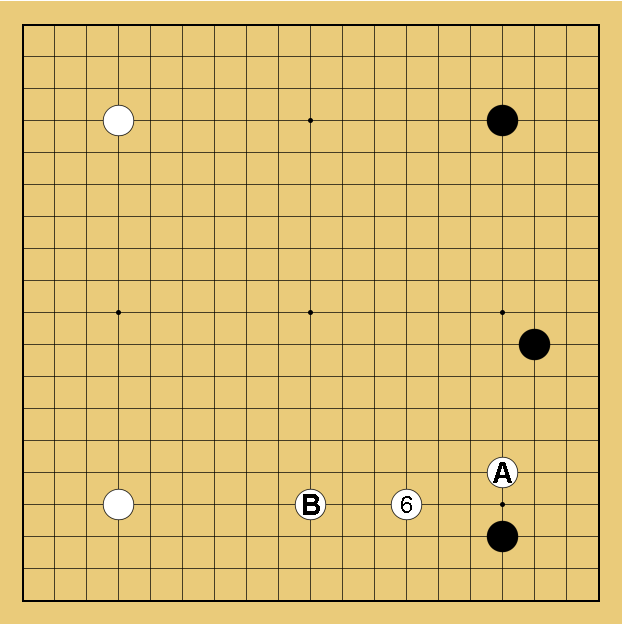

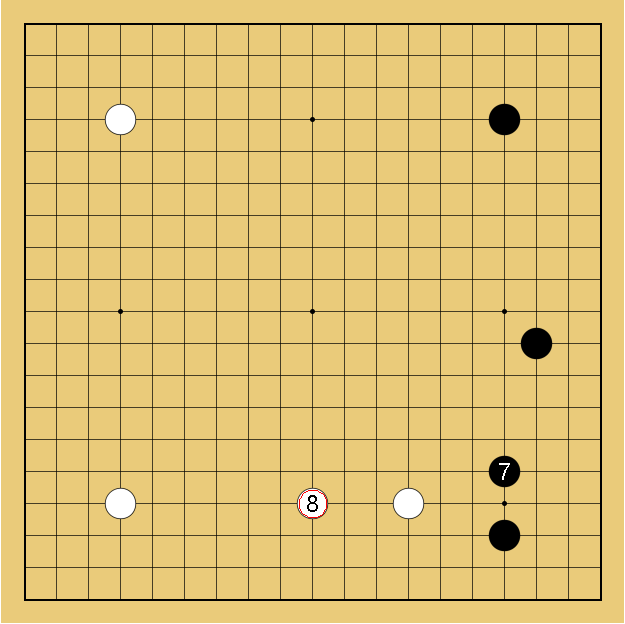

黒7のコスミツケが良い手です。

これも三連星の時と同じですね。

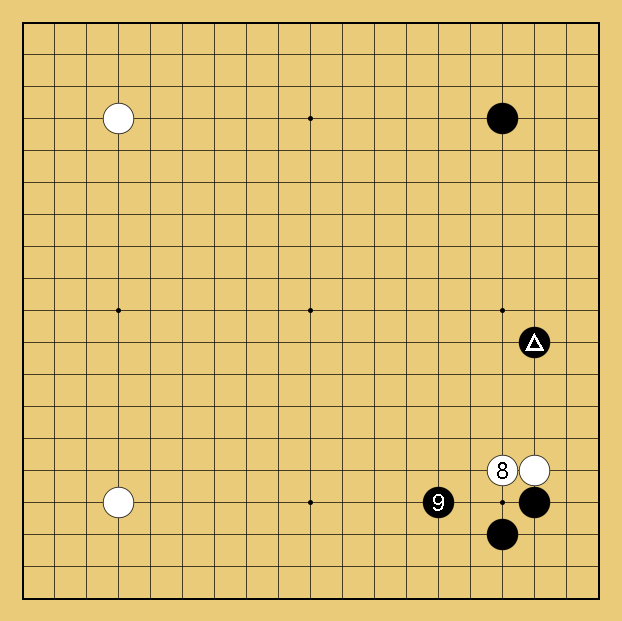

白が8と立ったら黒9と辺へ脱出して…このあと白は大きなヒラキが打てません。

黒△があらかじめいるからです。

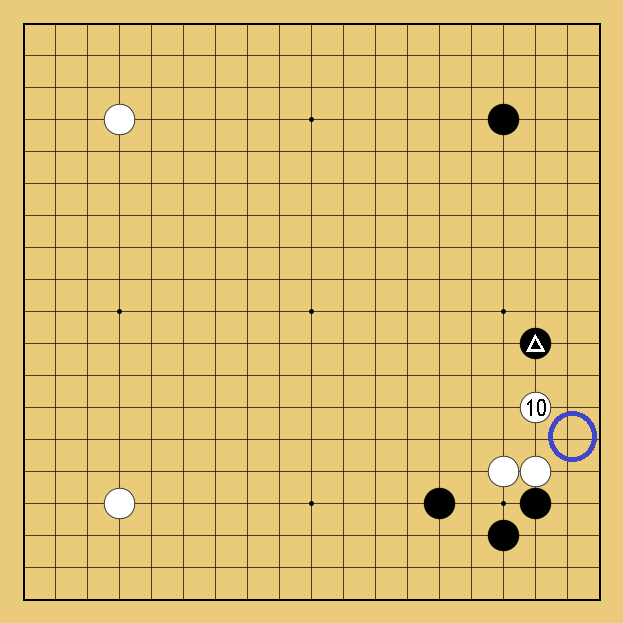

白は黒△に阻まれて、白10までしかヒラキが打てません。

青丸くらいの陣地しかできないのですね。

そして、陣地が狭いということは、この白は二眼あるかどうかわからず「弱い」ということです。

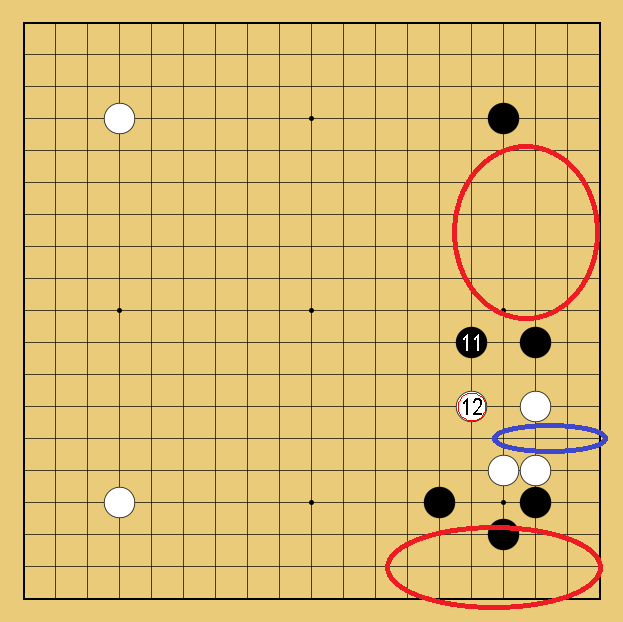

なので、黒11などに対して白は、12と脱出する必要があります。

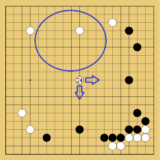

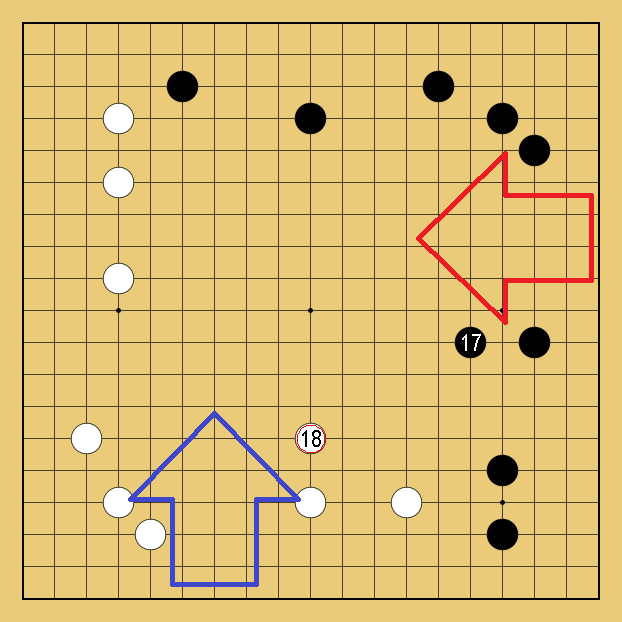

この段階で全体を見てみると…

黒が有利ですね。

白の作った陣地に対して、黒地が非常に大きいです。

これで白を十分に攻めたということになるのです。

形勢が有利になるわけですから、黒はOKですね。中国流の構えがうまく機能しました。

白番での中国流対策

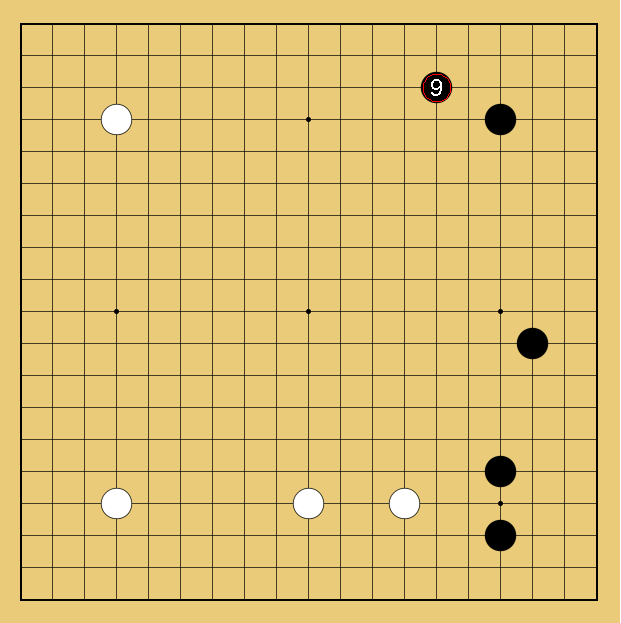

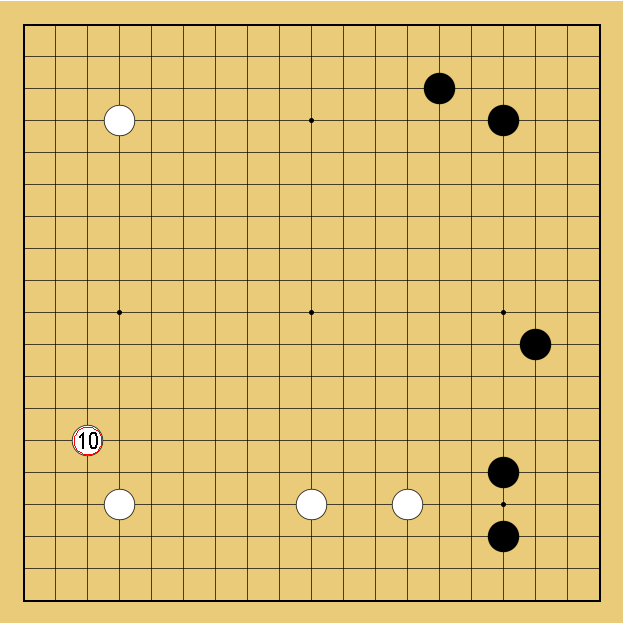

広い方からカカリ

白は6手目でいきなり侵入したら陣地があまりできず、不利な状況になってしまいました。

なので、白6では広い方からカカリを打ちます。

色々なカカリの打ち方があるのですが、例えば白6です。

黒の勢力圏内にいきなり入るのではなく、広い下辺を陣地にするイメージでカカリます。

そして、次こそは黒の模様の中に侵入しようとしています。

白6はAの侵入とBのヒラキの二つの進行を見ているのです。

このように二つ以上の狙いがある手が良い手になります。

黒が7と右下の隅を守ったら、白8とヒラキを打って互角の進行です。

右辺の黒模様も大きいですが、下辺の白模様も大きいですね。

このように、白は中国流に対してヤキモチを焼かずに「自分も広いよ」という気持ちで打つと、互角以上の展開になります。

中国流の展開の一例

その後の展開も見てみましょう。

次は黒番ですね。

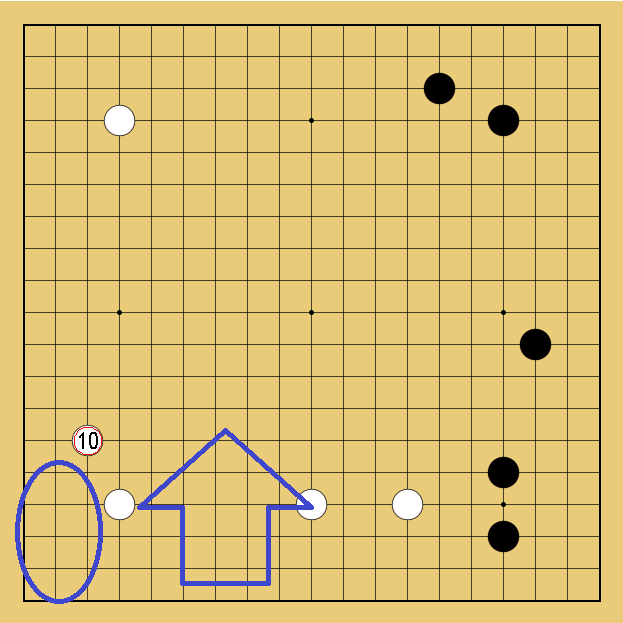

例えば、黒が右辺をより強化したいと考えた場合は、

このように黒9の小ゲイマジマリが良い手です。

このようにシマリを打つ事で、白が三々に入りづらくなりますし、右辺の模様が立体的になってきます。

関連記事:  【囲碁のシマリとは?】星と小目で全然違う!!シマリの良さについて

【囲碁のシマリとは?】星と小目で全然違う!!シマリの良さについて

こんなイメージです。

では、白も同じくらい立派な構えを作りたいと思います。

どこに打つと良いでしょうか。

例えば、白10です。これも「星の小ゲイマジマリ」ですね。

このように打つ事によって、隅をしっかりさせつつ、下辺を立体的に広げています。

こんな感じです。

この拡大のイメージはとても重要で、シマリの背中側が立体的な模様になるという法則があります。

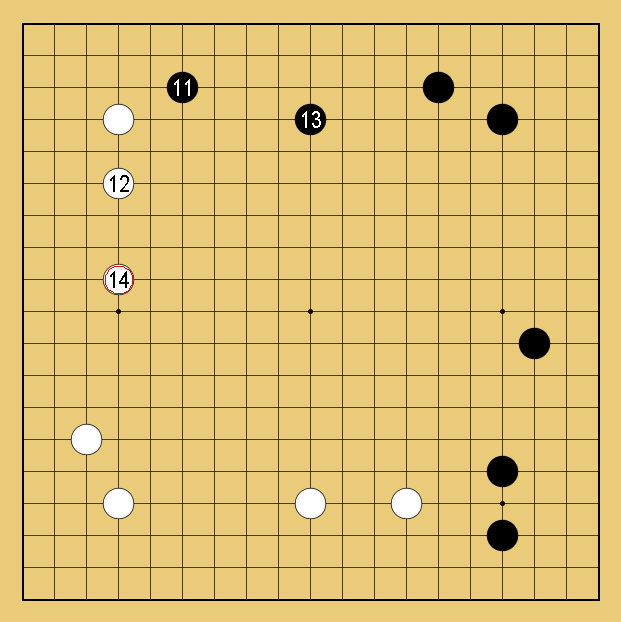

この後、

黒が右辺から上辺にかけての模様を広げようと思ったら…

こんな風に打ちます。

対する白も14まで、黒に負けないくらいの大きな模様ができました。

この後、さらに陣地を守るならば黒15、白16のコスミが良い手です。

この手を打つ事で、相手に侵入されづらくなります。

このような手を「模様に芯を入れる」と言います。

隅の陣地を完璧に守ることができているのもポイントです。

関連記事:  【囲碁の星の基礎】星で隅を守る方法

【囲碁の星の基礎】星で隅を守る方法

隅と辺を大体打ち終えたので、これから中央へ向かいます。

黒17、白18は一例ですが、辺の陣地を立体的に拡大するように打っていきます。

味方の石とちゃんと一間トビで連絡していることも重要ですね。

お互いにこうやって模様を拡大しています。

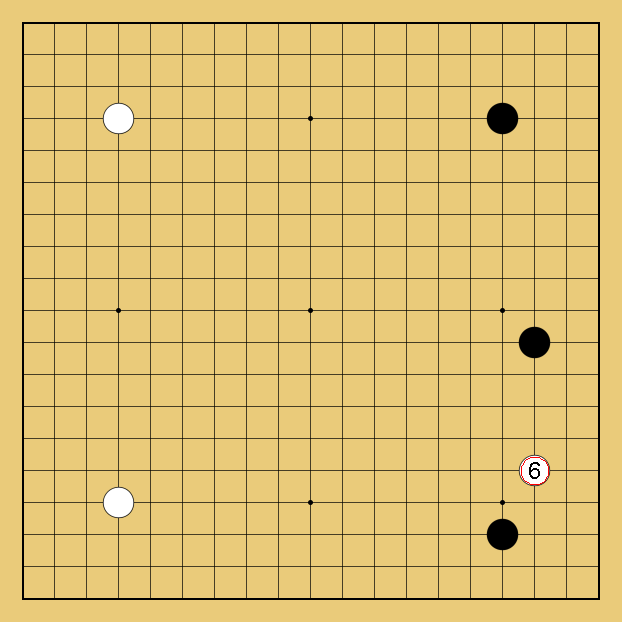

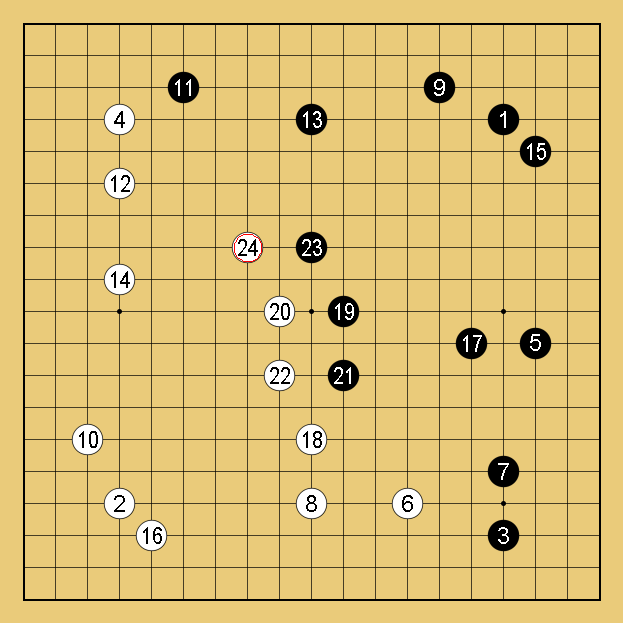

中国流の棋譜

最後に中国流の棋譜を載せておきます。

級位者の方のためにお作りしました。

24手までの短い棋譜ですが、布石~中央進出までの流れや、石の連絡の仕方が分かるように作ってあります。

どこに陣地を作ろうとしているのか?

石がどちらに向かって進んでいるのか?

などを考えながら並べてみてください。

黒1、3、5の中国流に対しては、白6と広い方からカカリを打つ。

これが今回のポイントでした。ご参考になりましたら幸いです。

では、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。

最後まで読んでくださりありがとうございました。

本サイトでは1級・初段を目指す「囲碁オンライン講座」を提供しています。

無料登録で「序盤のお手本~特選30譜~」という限定教材もプレゼントしていますので、是非お役立てください。