目次

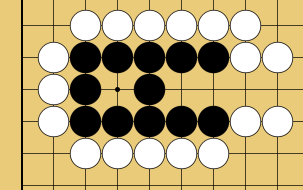

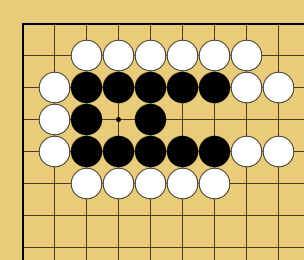

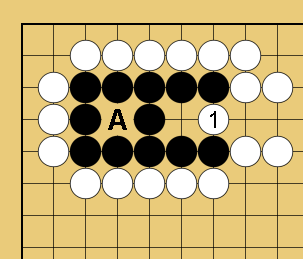

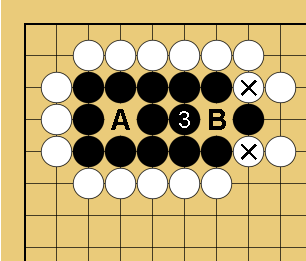

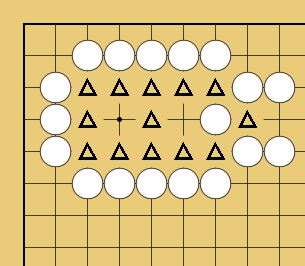

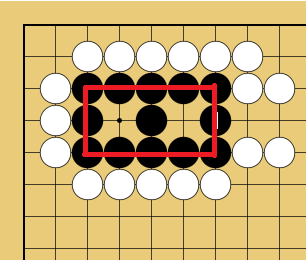

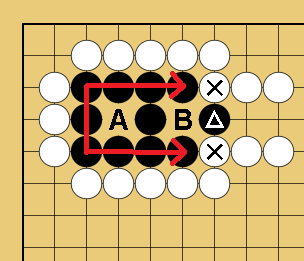

問題図

この形で黒番です。

二眼を作って生きるにはどこに打ちますか?

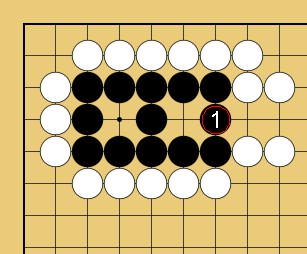

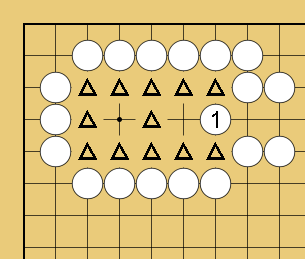

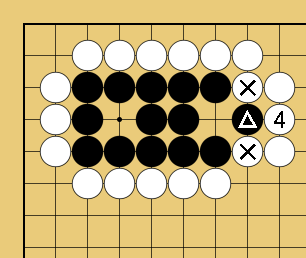

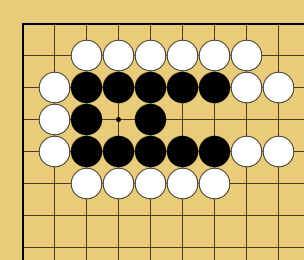

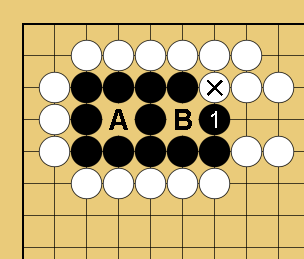

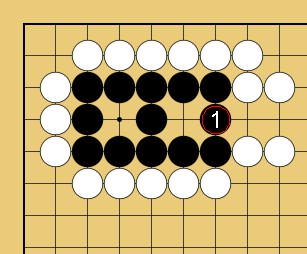

正解図

黒1が正解です。

ここに打つ事で、

AとBに眼ができて、黒は取られなくなりますね。

白がAにもBにも入れませんので、黒は生きています。

もしも白番だったら…

問題図の時に、もしも白番だった場合は、

白1が良い手ですね。

ここに打つ事で、Aにしか眼ができなくなり黒一団は「死に石」になります。

陣地を数えるときに、このようにそのまま「アゲハマ」になるのですね。

黒番であっても、白番であっても、1の場所が急所という話でした。

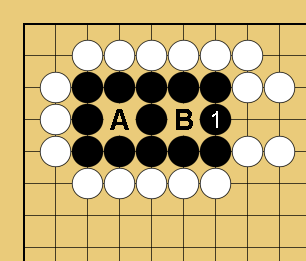

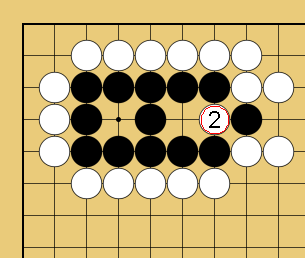

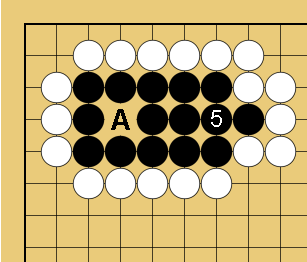

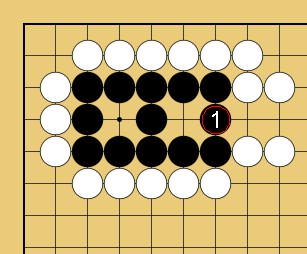

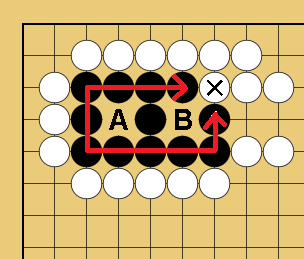

失敗図

黒番で黒1と打つのは失敗です。

ここに打つと、

白2と「ホウリコミ」を打たれてしまいます。

黒3と打てば白一子を取れますが、

この状況は、Bの場所が「欠け眼」です。

白×によって、右側の黒一子が孤立してしまっているのです。

黒はAの一眼しかないので「死に石」になります。

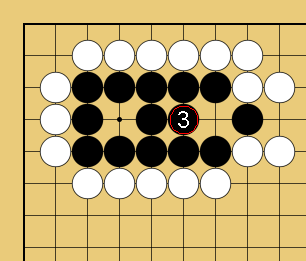

Bが欠け眼であることの証明としては、

白4と打たれると、黒△がアタリですね。

白×と白4によって、アタリにされているのです。

黒5とつなぎますが、この作業で黒の眼が石で埋まってしまいました。

やはり、Aの一眼しか残りませんね。

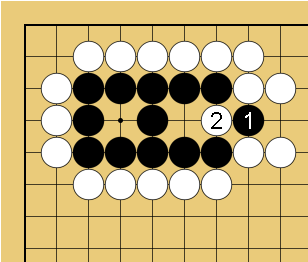

ということで、

黒1と打つと、白2に打たれて黒は失敗なのです。

実戦では、お互いにこのままの形で放っておいて(黒はあきらめて)、終局になったときに、

このように、そのまま黒石を取り上げて「アゲハマ」になります。

取ったあとのエリアも、すべて白地になるのです。

黒としてはこういった状況にならないようにしたいですね。

ですので、

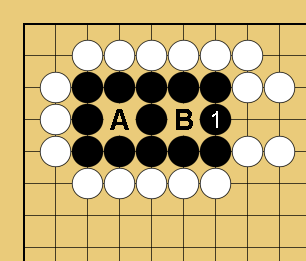

問題図の時に、

黒1は大事な一手ですね。

これならば、黒は取られることなく、

AとBが黒の陣地になります。

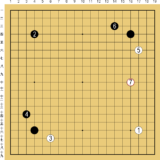

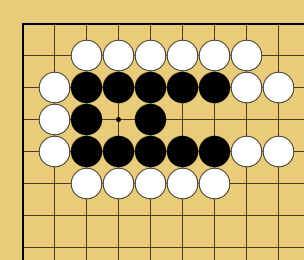

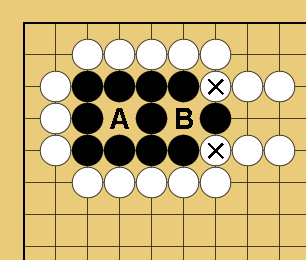

眼の仕組み

眼の仕組みとしては、

このように、黒石が縦横の線でしっかりとつながっていることがポイントです。

つながっていれば、囲まれてもアタリにされないのですね。

また、

白×のように一ヵ所が欠けていても大丈夫で、Bはちゃんとした「眼」です。

こういう風に全体が、縦横の線でつながっているのですね。

白に囲まれても「アタリ」にされないということを確認してみて下さい。

しかし、さらに、

白×が増えると、Bの場所は欠け眼になります。

黒石のつながりがこのようになって、黒△が孤立してしまっているからですね。(白に囲まれると、黒△がアタリになってしまうことを確認してみて下さい。)

このように、黒石が縦横でつながっているということが重要でした。

OKでしょうか。

「欠け眼」に慣れることはとても大事ですので、是非、この解説をまた復習してみて下さい。

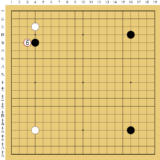

では、次は「13路盤の打ち方」を見ていきましょう。