こんにちは!

囲碁インストラクターの佐藤です。

今回は囲碁オンライン講座の中で、「猫の顔」「犬の顔」「馬の顔」についてのご質問をいただきましたので、それぞれについての解説をシェアします!

形を知っているだけでお得な話ですので、是非ゆっくり見ていってください。

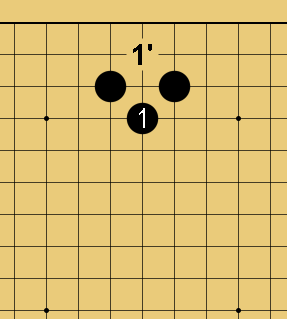

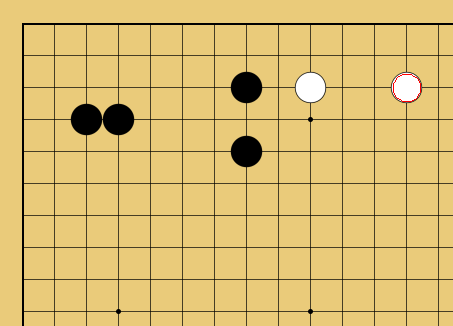

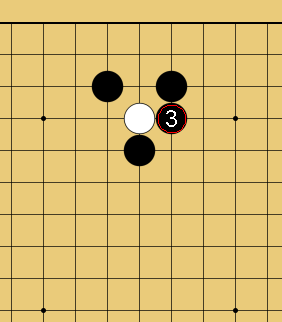

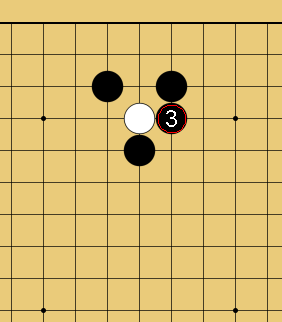

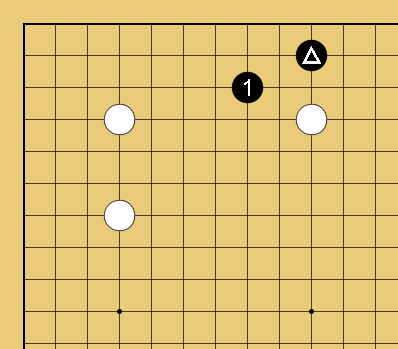

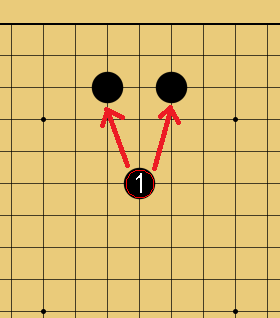

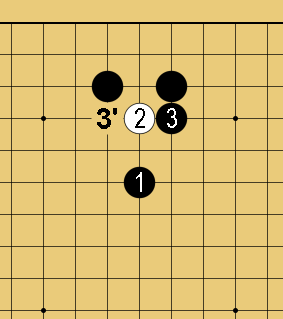

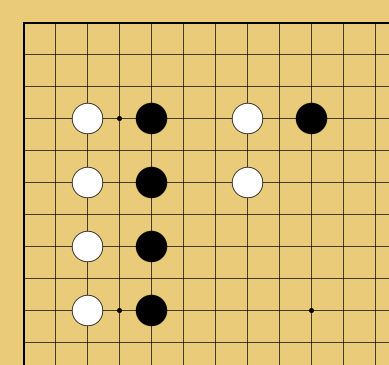

「猫の顔」について

まずは猫の顔についてです。

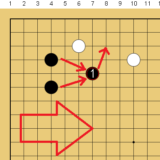

一間トビがもともとある状態から、黒1(もしくは1’)と打つ手が「猫の顔」になります。

目と鼻を碁石で表現した感じで、猫の顔に見えなくもないですね。

さて、

この手は、石の動きとしてはあまり働きがよくありません。

石が三つある割に、あまり先へ進んでいないからです。

また、敵がいないのに「カケツギ」を作ってる状態で、非効率なので普通は打ちません。

しかし、

ある状況下ではこの手が非常に良い手になるのです。

それは…

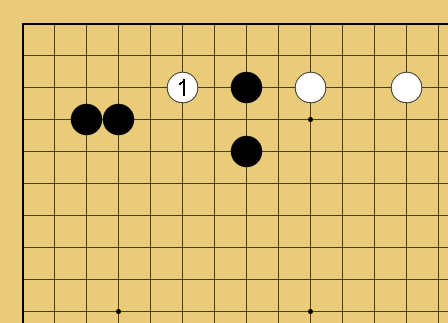

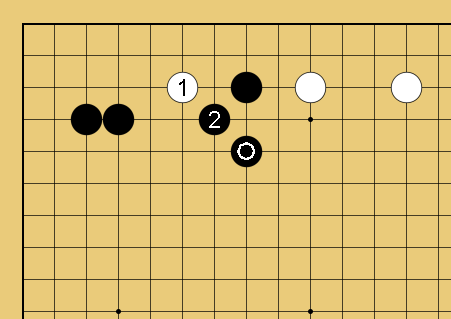

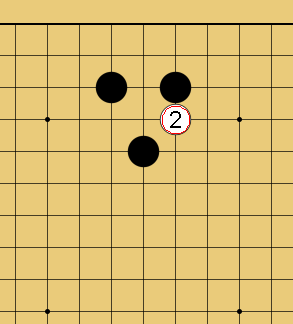

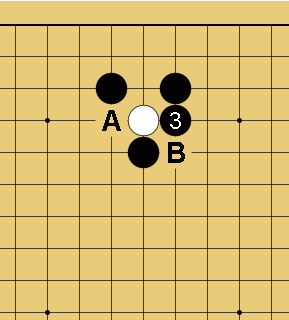

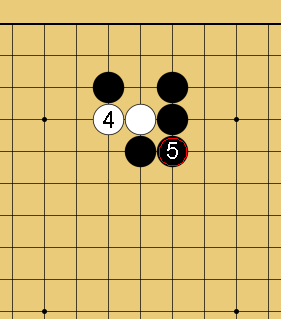

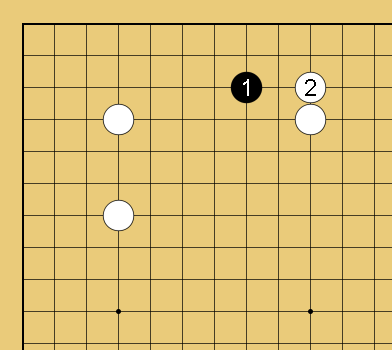

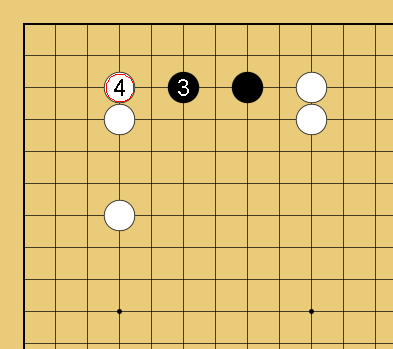

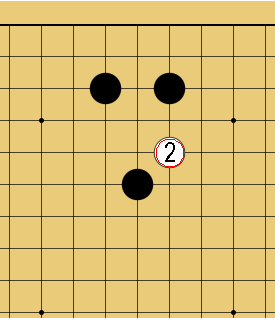

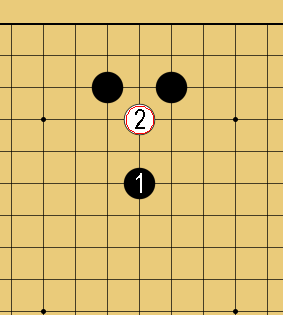

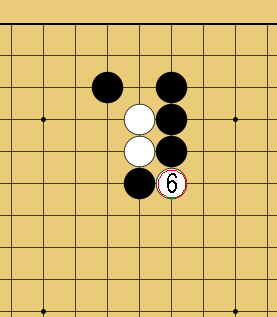

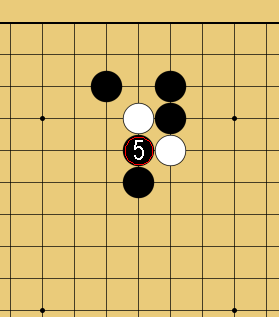

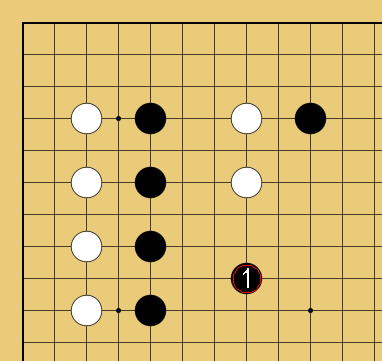

「猫の顔」の実戦例

例えばこんな状況です。

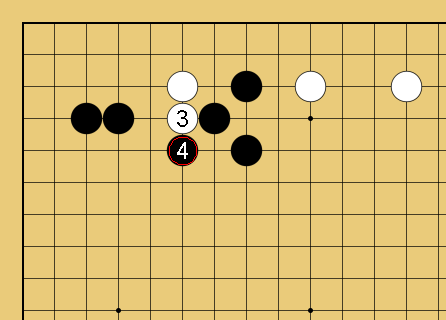

ここで白が…

白1と打ち込んできたとします。

黒としては「一間トビ」をして守っているところに、白が無理やり入ってきた状況ですね。

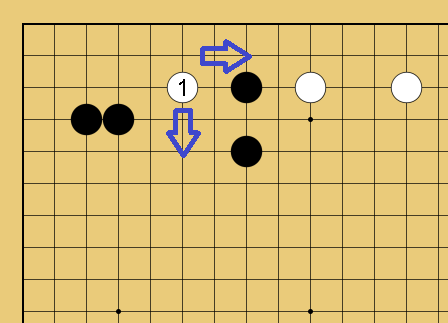

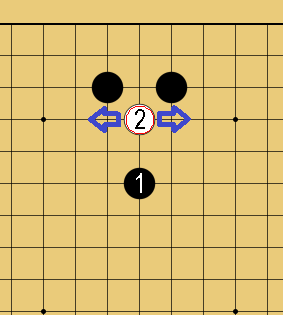

こんな時に、

白1の二つの逃げ道を同時にジャマする手として…

黒2の「猫の顔」が良い手なのです◎

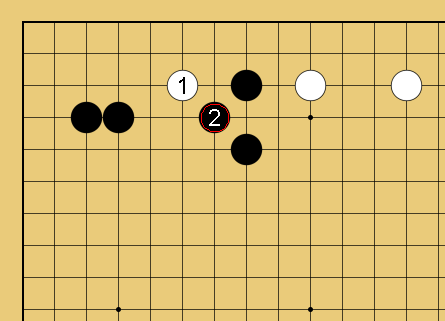

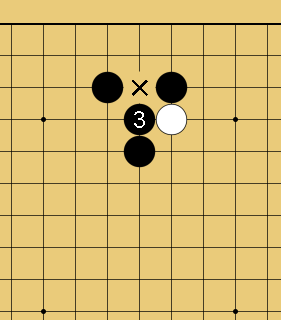

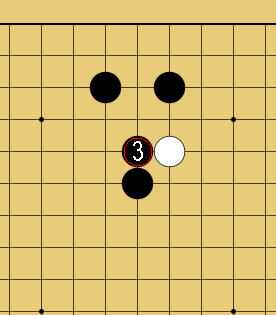

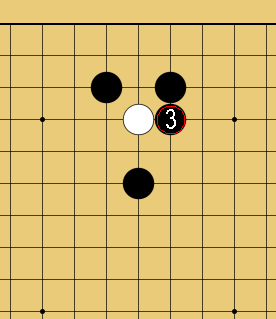

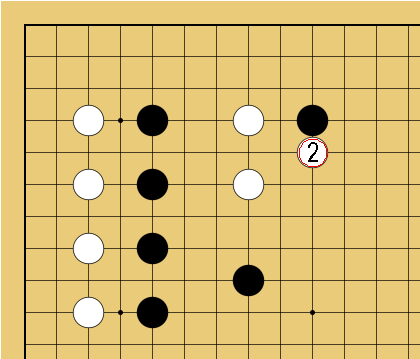

白が3と出ようとしてきても、

黒4と止めて、ちょうどカケツギの形になりますね◎

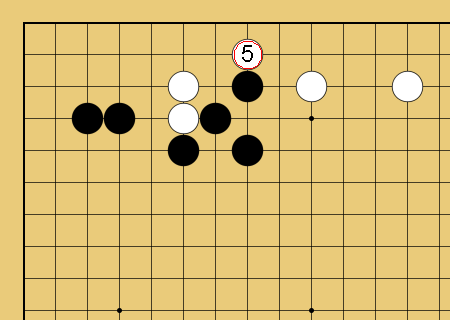

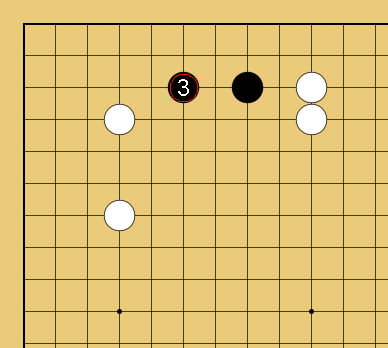

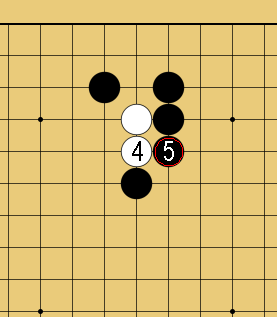

また、

白5と打って、右の白とつながろうとしてきても…

黒6、8と打って、二線の白を取りつつ×の場所をカケツギで守ることができています。

こうなれば、白を丸ごと囲んで取れています◎

黒は大成功ですね。

白1の打ち込みに対して黒2の「猫の顔」が好手であるということと、元の構えの黒〇の一間トビが陣地を守る良い手だということです。

どうでしょうか。

本サイトでは1級・初段を目指す「囲碁オンライン講座」を提供しています。

無料登録で「序盤のお手本~特選30譜~」という限定教材もプレゼントしていますので、是非お役立てください。

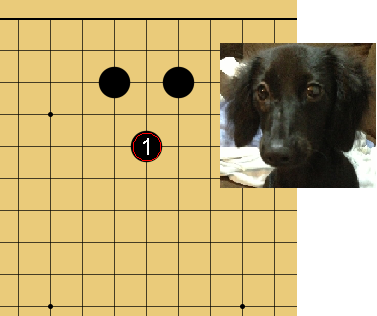

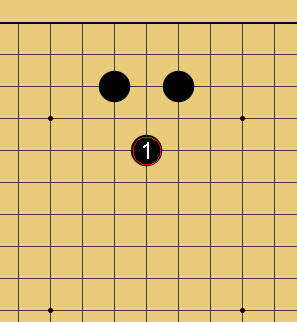

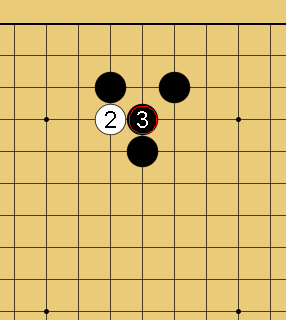

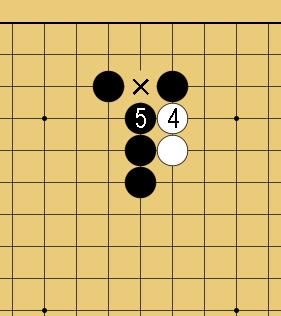

「犬の顔」について

次に犬の顔を見ていきましょう。

黒1が犬の顔です。

さっきの猫よりも顔が長くなりましたね。

分かりづらいので、実際に犬の顔を並べてみましょう。

うちの犬です。

黒いので並べてみました。

犬の顔に見えてきましたか?

失礼しました。

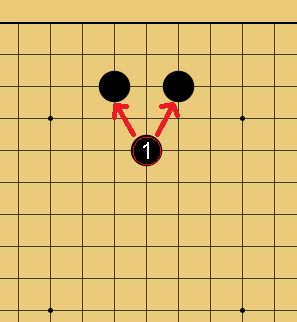

「犬の顔」の仕組みはケイマとケイマですね。

黒1がどちらかの黒とつながっています◎

効率良く、且つ、手堅くつながっているのが「犬の顔」のよいところなのです。

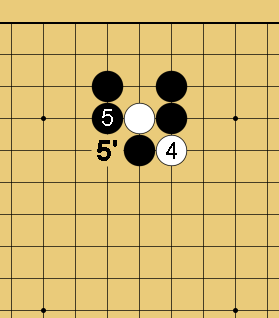

さて、具体的には…

白が2と分断しようとしてきても…

黒3と打って、×の場所がちょうどカケツギで守れていますね◎

白2で反対側から近づいてきても、同様に黒3です◎

黒はつながっています。

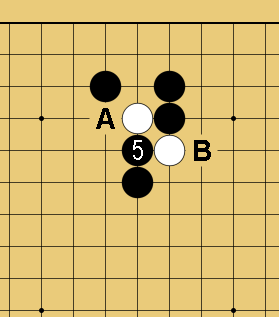

では、

白2ときたらどうでしょうか?

この手が黒にとって一番嫌な手だと思いますが、

黒3のオサエでOKです◎(反対側のオサエでもOK)

ここに打つことによって、

AとBが見合いになります◎

どちらかに打ってつながることができるのですね。

つまり、

白が4と切ってきたら、黒5や黒5’で白一子を取りながらつながりますし、

反対に、

黒3に対して、

白4と逃げてきたら、黒5と打ってつながることができます◎

このようにつながり、黒△は場合によっては切り離されてもOKなのです。(犬の顔に打った、黒1の石がつながっていることが大事)

では、具体的にどのような場面で犬の顔を使うのか?を見ていきましょう。

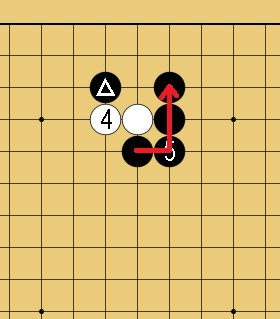

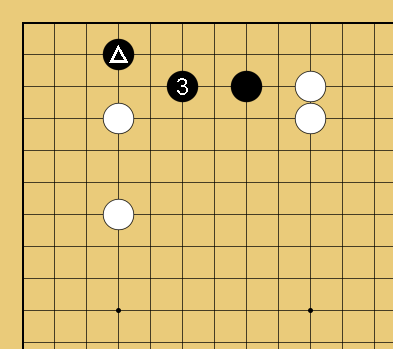

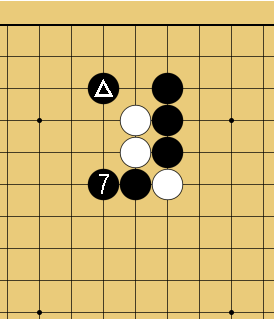

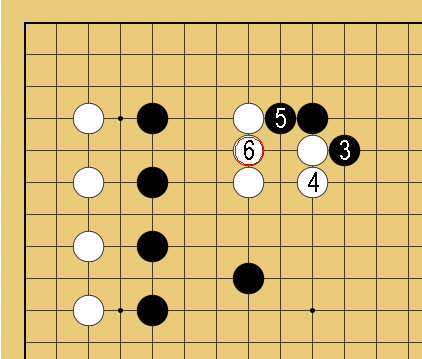

「犬の顔」の実戦例

このような白の構えがあったとします。

ここに黒番で侵入したいと思うのですが、

黒1のような入り方がGoodです◎(他にも色々な入り方があります。)

この手は、

次に黒△の「スベリ」を狙っているという点で、良い入り方になります◎

では、

白が、黒△のスベリを打たせないように打つとしたら、

白2の鉄柱が良い手です◎

黒はその間に、

黒3が、黒1と同じ理由で良い手になります。

次に黒△のスベリを狙っていますね。

対する白も同じように、白4の鉄柱が最も手堅い守り方になります。

さて、

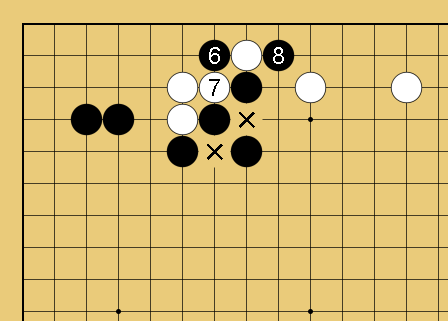

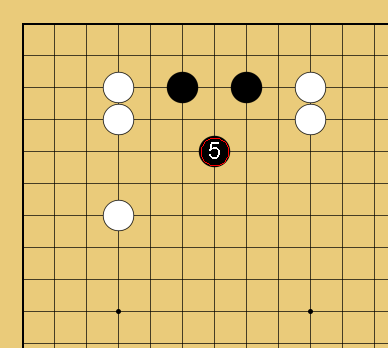

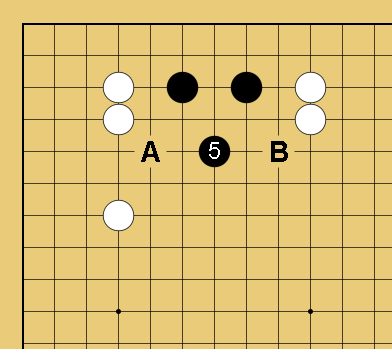

「犬の顔」の話でしたね。

このような時に使います。

黒5が犬の顔です◎

このように打てば、しっかりとつながりながら中央へ脱出できるのです。

そして、さらに…

今後、黒 A や黒 B に打ってどんどん犬の顔を作ることができます◎

犬の顔は「眼」も作りやすいので、ピンチの時に有効です。

是非意識して使ってみて下さい。

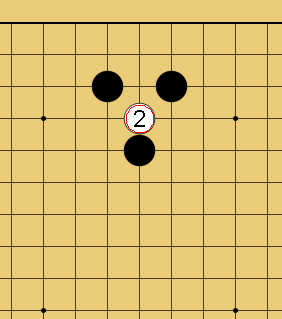

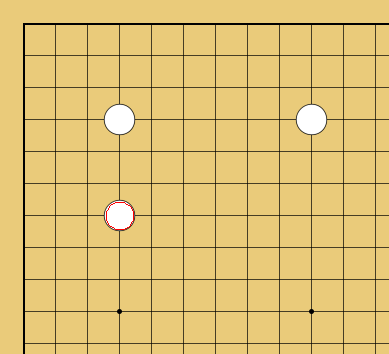

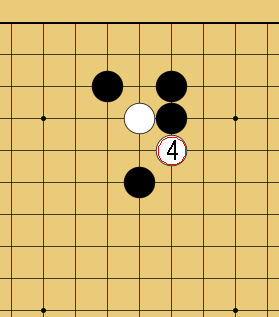

「馬の顔」について

猫、犬、ときまして、最後は「馬」です。

ズバリ

黒1が「馬の顔」です◎

「大ゲイマ」ですね。

この手も、

「犬の顔」と同様に、

どちらかの黒とつながることができます◎

たとえば…

白が2と近づいてきたとしても、

黒3ですね◎

続けて、白が4ときても黒5とおさえて、しっかりつながることができます◎

×の場所がちょうどカケツギになっています。

OKですね。

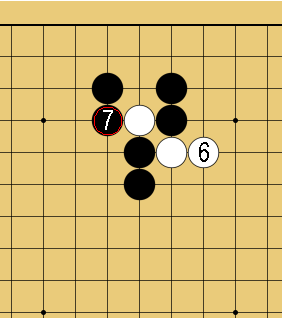

では、

黒の馬の顔に対して、

白2ときたらどうしますか?

黒はつながろうとすることが大切です。

白の左右の進行を止めるように、

黒3のオサエです◎(反対側のオサエでもOK)

白が4ときても、黒5のオサエですね。

白が続けて白6と切ってくるかもしれませんが…

ここで黒は落ち着いて、

黒7のノビがGoodです◎

これで白二子を取れているのです。

黒△がちょうど「ゲタ」になっていますね。

(白が逃げられないということを確認してみて下さい。)

白を取る事で、馬の顔はつながりました!

黒1が馬の顔で、白2に対しては黒3(もしくは3’)と対応すればつながっているのです。

さて、

もう一つだけ白の抵抗をやりましょう。

白4ときたらどうしますか?

白4は「ハネ出し」という手です。

ハネ出しに対しては…

黒5のキリです◎

「ハネ出しには切り」と覚えてしまっても良いくらい、大事な一手ですね。

さて、

このように切ることによって、黒から狙いが二つ生じました。

それは、どことどこかというと…

黒 A と黒 B です◎

どちらかに打って、どちらかの白を取る事ができますね。

具体的には、

白6と逃げてきたら、黒7で白一子を取りながらつながりますし、

反対に、

白6でこちらの一子を逃げてきたら、黒は7と打って反対側の白一子を「シチョウ」で取る事ができます◎(もとの黒1がつながっていればOKなので、黒△は場合によっては切られても良い。)

このように「馬の顔」はシチョウが関係します。

なので、近くに敵がいる時にはキケンな場合があるのです。

・敵が近くにいたら「犬の顔」

・敵がいなかったら「馬の顔」

というように使い分けましょう。

では最後に、馬の顔を使う場面の一例を見て終わりにしましょう!

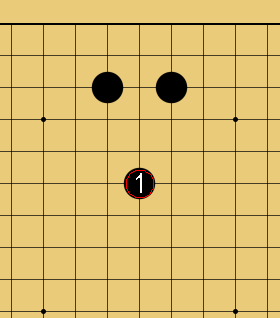

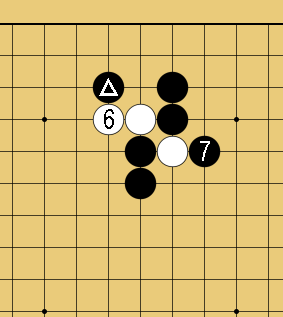

「馬の顔」の実戦例

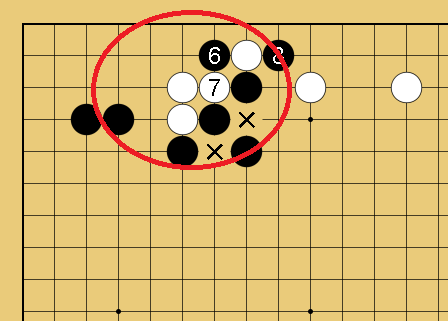

こんな場面で黒番です。

一間トビで中央へ飛んでいる黒から、

黒1と打つ手が良い手で「馬の顔」ですね◎

白とも程よく距離を取っています。

敵と2路離れているので、黒も2路、間をあけて進んで大丈夫というような感覚です。

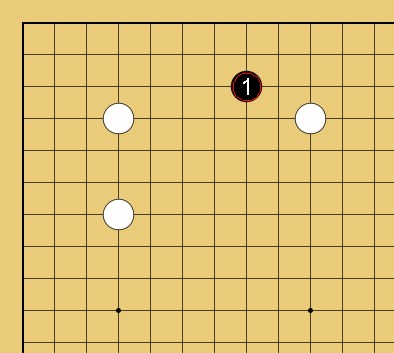

そして、

対する白は、

白2が良い手になります◎

「ツケ」ながら「犬の顔」ですね。

白2と打つと、

このような接近戦になり、

最終的に、白を強化することができました◎

白2の「犬の顔」のおかげなのです。

どうでしょうか?

「猫」「犬」「馬」とそれぞれ解説してみました。

是非、実戦で試してみて下さい。

関連記事:  【囲碁の中盤で役立つ!】相手が接近してきた時の戦い方

【囲碁の中盤で役立つ!】相手が接近してきた時の戦い方

では、どうもありがとうございました!

本サイトでは1級・初段を目指す「囲碁オンライン講座」を提供しています。

無料登録で「序盤のお手本~特選30譜~」という限定教材もプレゼントしていますので、是非お役立てください。