今回は「囲碁用語が語源の日常の言葉」についてお話します。

言葉や慣用句の語源や由来を知るのは、その言葉の持つ世界観や背景が分かって面白いですし、囲碁入門の方にとっては囲碁の勉強にもなります。

是非ゆっくり見ていってください。

【おしらせ】

本サイトでは初級・中級の方のための「囲碁オンライン講座」を公開しています。1ヵ月無料体験を実施中ですので、お気軽にどうぞ。

【無料公開!】1級・初段を目指す囲碁オンライン講座と上達のコツ

【無料公開!】1級・初段を目指す囲碁オンライン講座と上達のコツ

今なら「序盤のお手本~特選30譜~」というオリジナルの布石教材をプレゼントしております!

目次

日常で使われている囲碁用語

囲碁用語というのは、日常会話で使っている言葉や慣用句のルーツになっていることがよくあるのです。

「ダメ」の語源は囲碁

まず、「ダメ」についてです。

日常で使っている「これはダメだよ。」という時のダメですね。

この言葉は囲碁の「駄目」からきています。

囲碁オンライン講座の入門編の方でも解説していきますが、

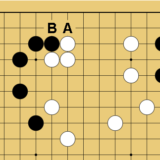

「駄目」=「打っても陣地の増減に関係のないところ」

です。

打ってもあまり意味のない場所を駄目というのですね。

そこから、日常会話の中でも「それはダメだ。」みたいな使われ方をするようになったのです。

関連記事(初心者向け)  【囲碁9路盤の打ち方】初心者の方必見!一局の流れを詳しく解説

【囲碁9路盤の打ち方】初心者の方必見!一局の流れを詳しく解説

「素人(しろうと)」と「玄人(くろうと)」の語源は囲碁

他にも「素人」と「玄人」という言葉の由来が囲碁です。

読み方はそれぞれ、「しろうと」と「くろうと」ですね。

つまり、白と黒です。

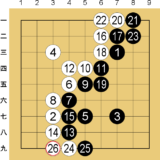

現代では棋力(実力)差がある場合、上手(うわて)が白を持ちますので、

「上手い人」=「白」

という形になっています。

あとから打つ人=後手というハンデがあっても戦える人=うまい人

というような考えです。

しかし、昔々の大昔、

中国ではうまい人が黒を持っていました。

その頃は黒があとから打っていたのです。

そこから、

- 上手い人(黒)=玄人(くろうと)

- 下手な人(白)=素人(しろうと)

変わった読み方をする漢字でしたが、謎が解けましたね。

また、

ここまでの話の中にも、日常で使われる囲碁用語がいくつかありましたよ。

- 上手(うわて)⇒「じょうず」

- 先手(せんて)⇒「先手を取る」「先手必勝」

- 後手(ごて)⇒「後手を引く」「後手に回る」

関連記事(上級者向け):  【囲碁の戦略的先手と後手】二線のヨセで先手を取る方法

【囲碁の戦略的先手と後手】二線のヨセで先手を取る方法

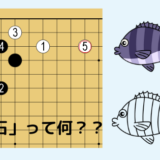

「一目置く」の語源は囲碁

他にもう一つだけ挙げますね。

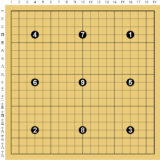

上手と打つときにハンデをもらう対局を「置き碁」と言って、あらかじめ黒石を碁盤に置いた状態から始めます。

最初から味方が多い状況で始まりますので、黒が有利なわけです。

そして、「置き碁」の置き石(ハンデ)を数えるとき、

一子(いっし)、二子(にし)…や

一目(いちもく)、二目(にもく)…

と数えることから、

上手(うわて)=能力の高い人、尊敬する相手

に対して、「一目置く」という言葉ができました。

一目置くという言葉の語源は囲碁の置き碁だったのですね。

関連記事(ルールとマナー):  【囲碁のハンデのつけ方】~置碁(置き碁)について~

【囲碁のハンデのつけ方】~置碁(置き碁)について~

まとめ

「囲碁が語源の日常用語」をいくつか挙げてみましたが、どうでしたか?

調べると他にも色々出てきておもしろいですよ。

また、

こうやって日常で使われている囲碁用語を知るだけで、囲碁の勉強になりましたね。

- 「打っても陣地の増減のない場所」を「駄目」や「駄目場(だめば)」という。

- ハンデ戦のことを「置き碁」という。

- 置き碁のときは下手(したて)が黒をもって、ハンデとして味方の石を置いた状態から対局を始める。

参考にしていただければ幸いです。

では、最後まで読んでくださりありがとうございました!

【要チェック】

級位者の方のための「囲碁オンライン講座」の詳細は、下の画像をクリックしてご確認ください。

【無料公開!】1級・初段を目指す囲碁オンライン講座と上達のコツ

【無料公開!】1級・初段を目指す囲碁オンライン講座と上達のコツ

お気軽にどうぞ!