こんにちは!

囲碁インストラクターの佐藤です。

今回は「棋譜の書き方」について解説します。

棋譜の読み方は「きふ」ですね。

棋譜(きふ)という対局の記録をつけることで、自分の打った手を振り返って、次の対局に活かすことができます。

上達にとても役立ちますので、是非、序盤の30手だけでも「棋譜」を書いてみて下さい。

本サイトでは1級・初段を目指す「囲碁オンライン講座」を提供しています。

無料登録で「序盤のお手本~特選30譜~」という限定教材もプレゼントしていますので、是非お役立てください。

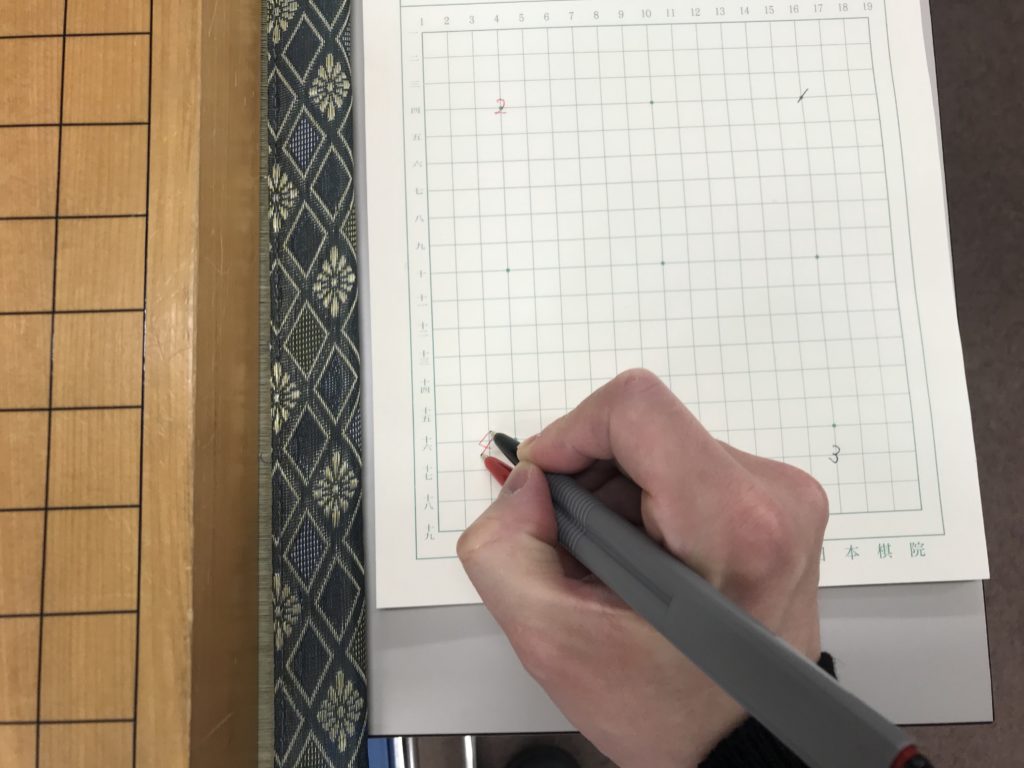

棋譜を取るための「碁罫紙」と「棋譜取りペン」

棋譜をつけるためには、専用の紙( 碁罫紙 )と二色のペンが必要です。

一つずつご紹介していきますね。また、後半では「鉛筆」で棋譜をつける方法も解説しています。

ゆっくり見ていってください。

碁罫紙 とは?

碁罫紙(ごけいし)とは、対局の手順を記録する「棋譜(きふ)」を書いておく用紙のことです。

こんな感じです。

碁盤の目を書いた紙が「碁罫紙」です。

囲碁の総本山「日本棋院」が作って、販売しています。

写真に写っているペンも面白くて、棋譜を取るための専用のペンなのです。

棋譜をつけるための「棋譜取り二色ボールペン」

上の写真のボールペンを近くで見ると…

このように、くっついています。

このおかげで、ペンを2本用意して持ちかえる必要がなくなりスムーズに棋譜をつけることができます。

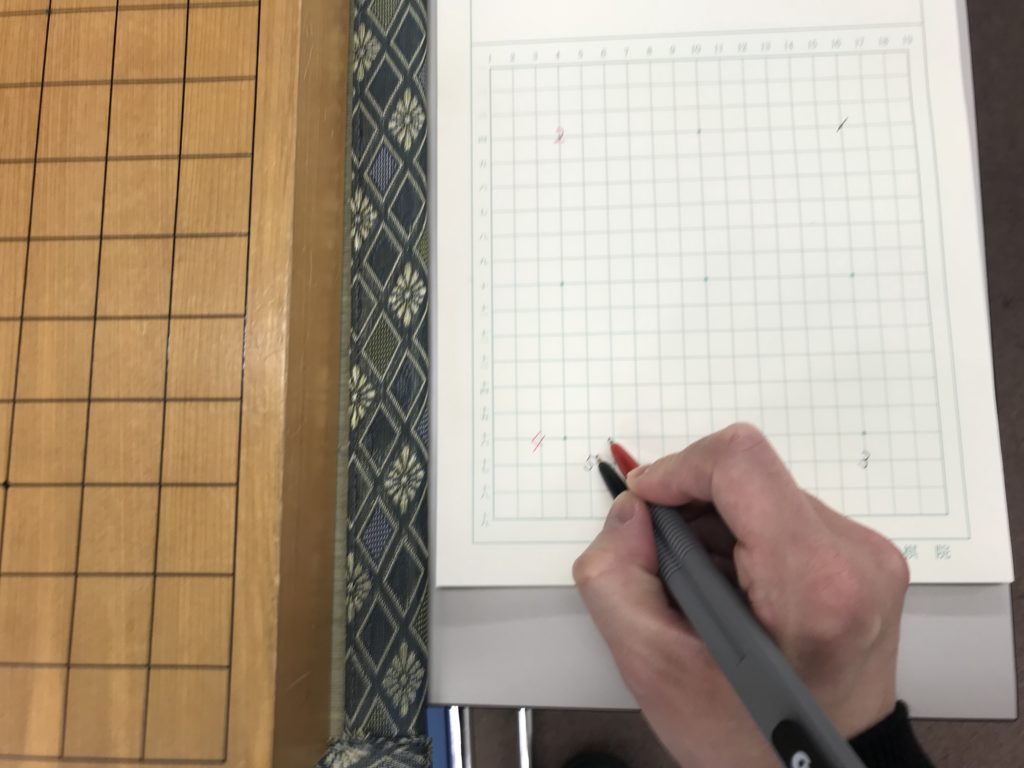

ちゃんと書けます。

このように直接数字を書いていくのですね。

赤が白石です。

ペンをひっくり返して、すぐに黒を書けます◎

ペンを二本使うよりも随分と楽なのです。

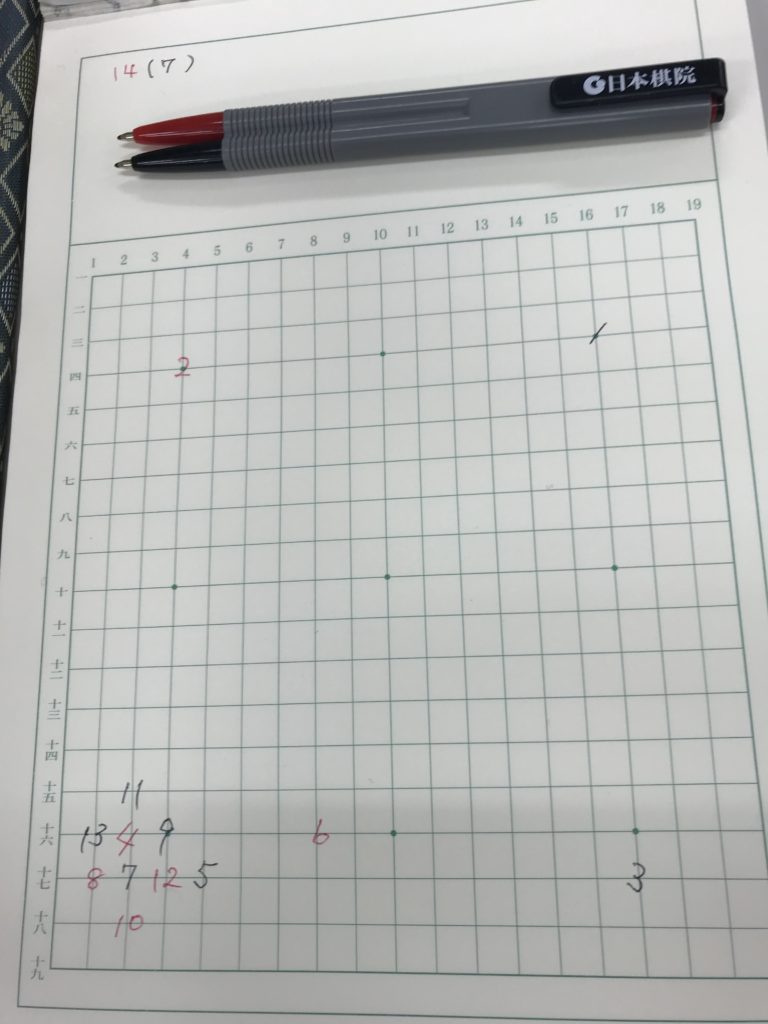

抜き跡に打つ時の書き方と読み方

対局をしていると石を取った後の場所(抜き跡)に再び石を打つことがあります。

棋譜上にはすでに数字が書いてある状態ですので、抜き跡の棋譜の付け方は工夫しなければいけませんね。

棋譜の読み方としても大事な話になりますので、以下で例を挙げながら正式な方法を解説していきます。

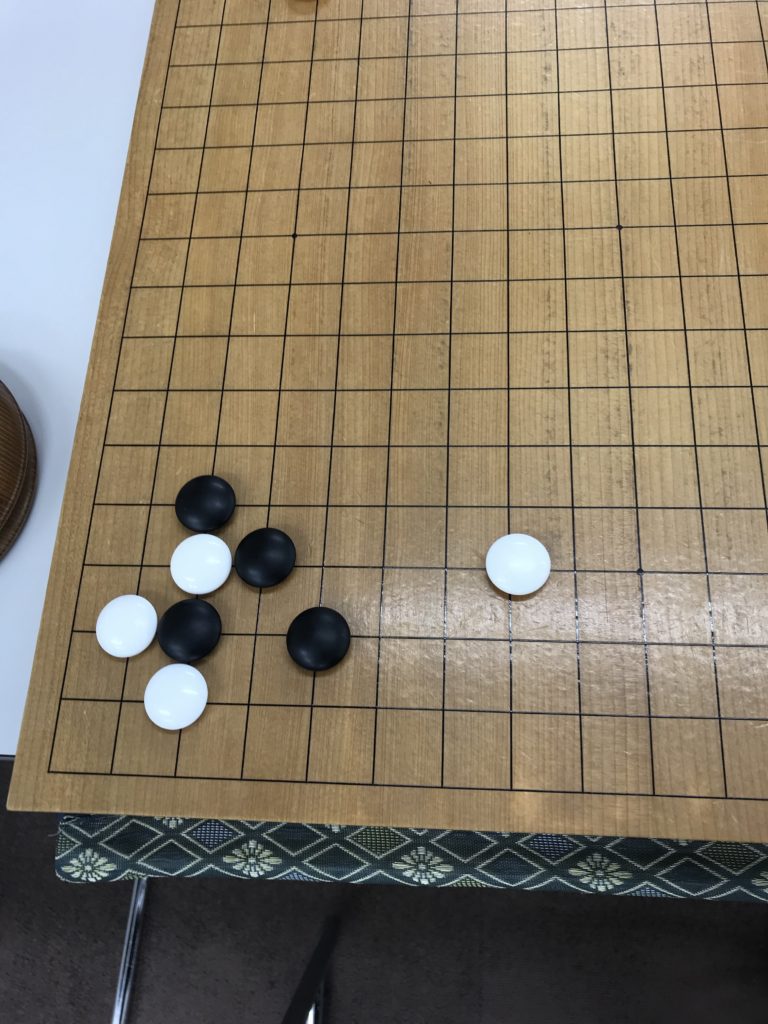

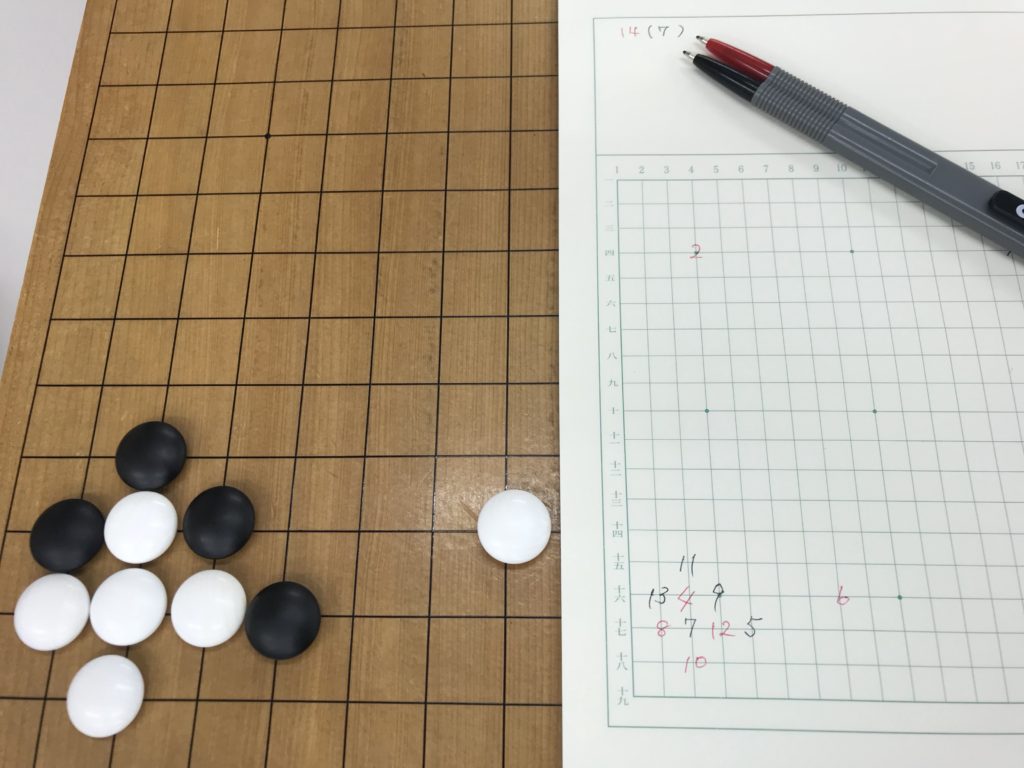

ちょっと分かりづらいですが、

この棋譜は、白が12と黒一子を取り、黒が13と打って白をアタリにした局面です。

そして、画像の上の方をご覧ください。14(7)と書いてありますね。

このように、白が7の抜き跡の場所に打つ場合、棋譜の欄外に「14(7)」と書きます。

棋譜を読むときに「14手目は7の場所です。」という意味になるのです。

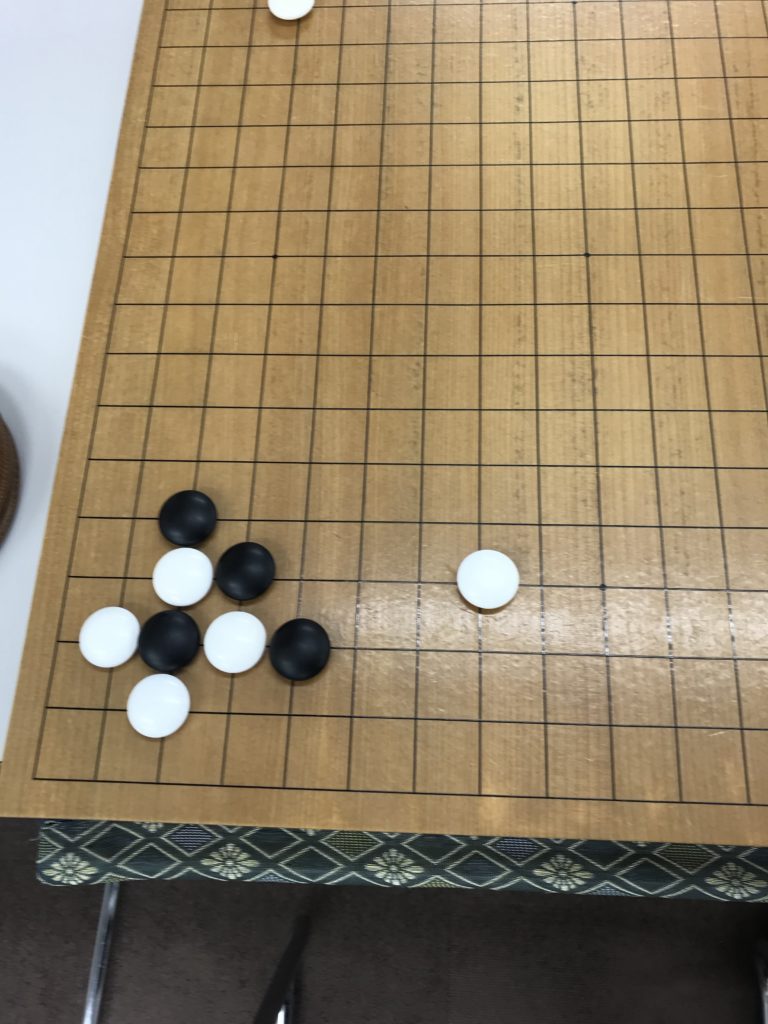

碁石の流れとしては、この状態で白番で、

白が黒一子を取り、

こういう状況になりますね。

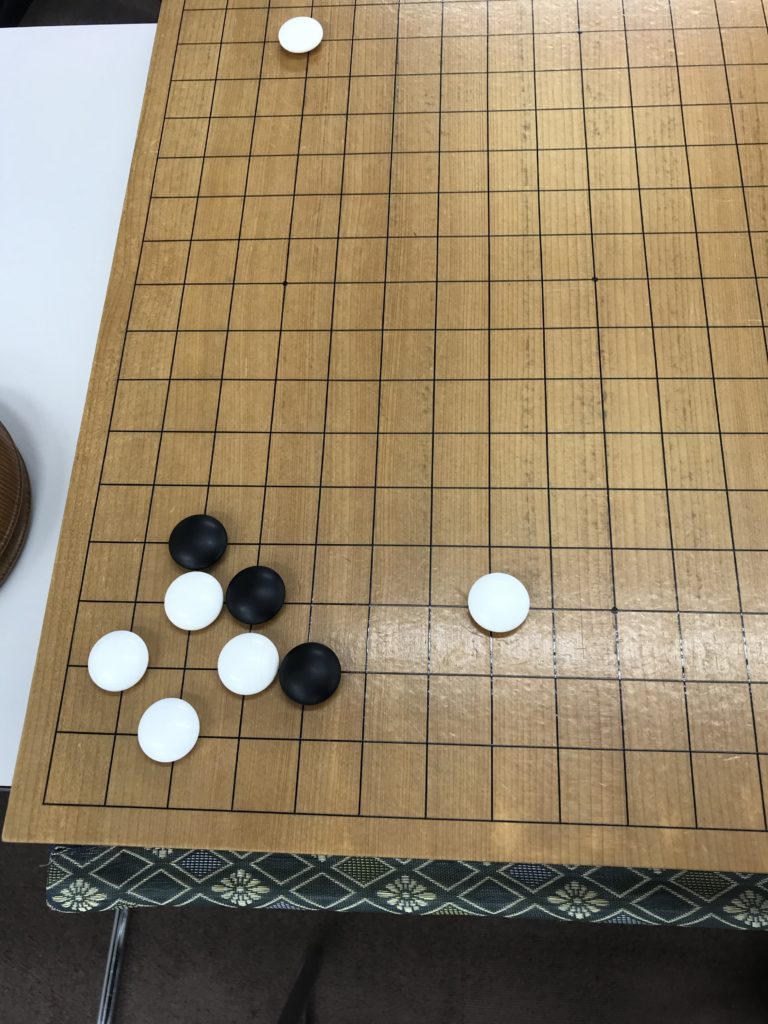

ここで黒が、

白をアタリします。

アタリに気付いた白が、取られないように守った場合、

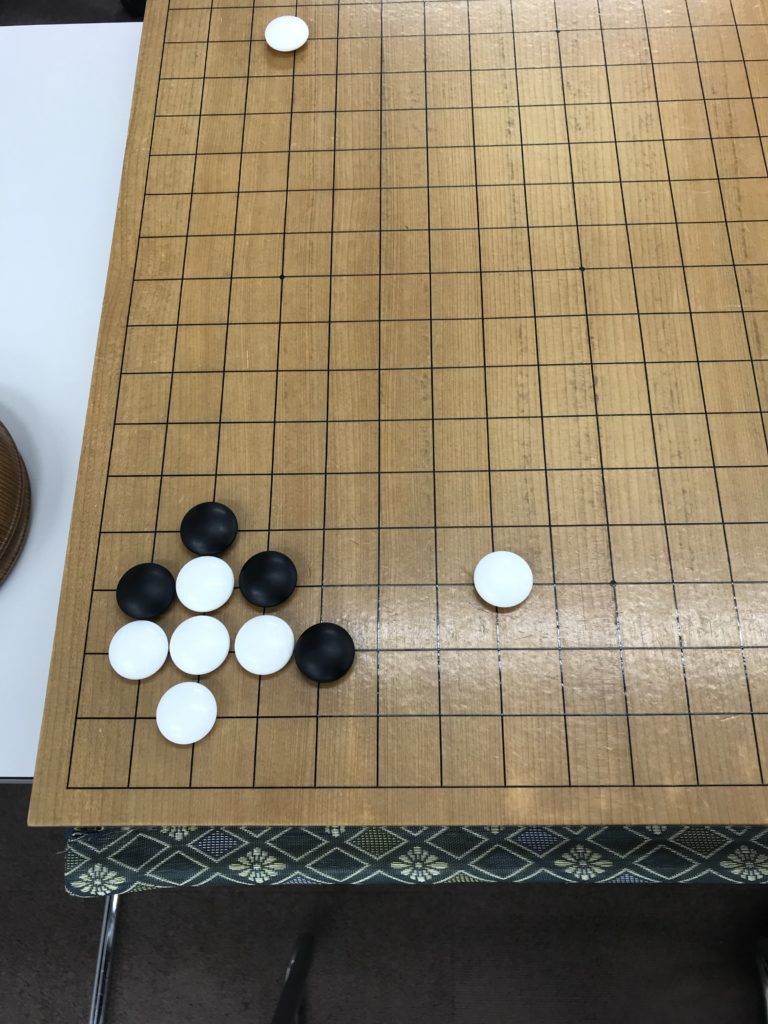

ここまでの流れを棋譜に表すと…

棋譜の白12~白14(欄外)となります。

欄外の「14(7)」という書き方が、石を取った場所に再び打つ場合の表記の仕方なのですね。

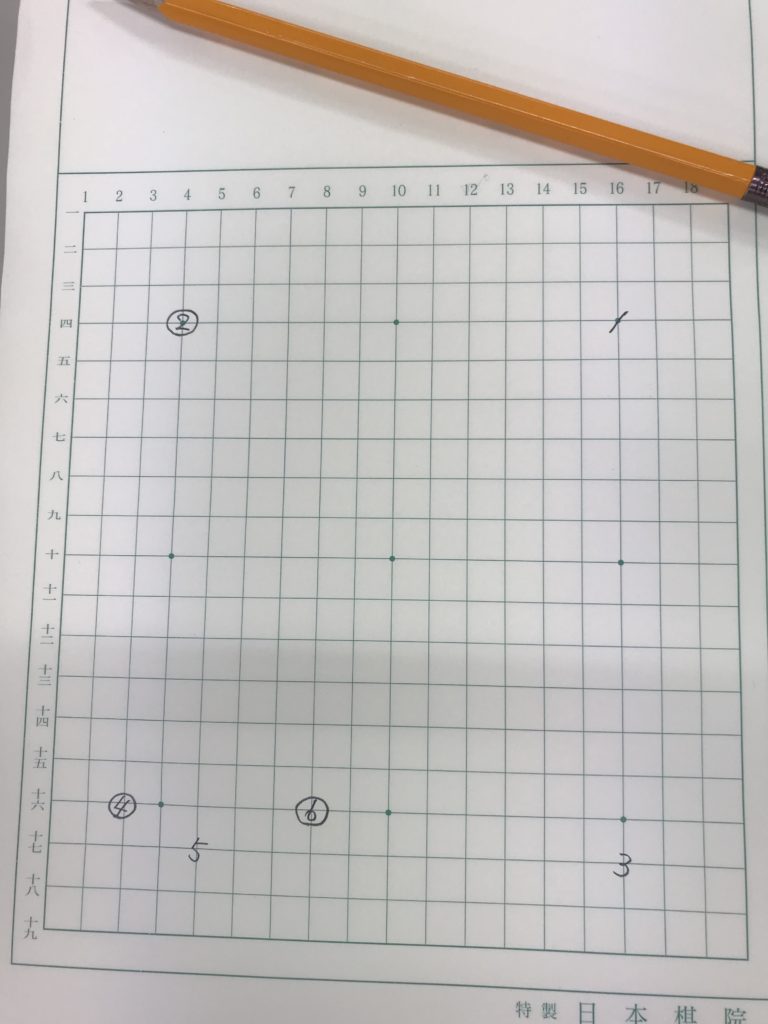

鉛筆で棋譜を取る方法

鉛筆でも棋譜はきれいに書けます。

このように、黒は普通の数字で、白は丸数字にすることで読みやすい棋譜をつけることができます。

是非、色々な方法で試してみて下さい。

碁罫紙と棋譜取りペンをインターネットショップで購入

「碁罫紙」や「棋譜取りペン」は日本棋院などの囲碁のお店で販売されていますが、インターネット上のお店でも買うことができます。

下に「楽天市場」の販売ページを載せておきますので、参考になさってくださいね。

では、本記事があなたのお役に立ちましたら幸いです。

最後まで読んでくださりどうもありがとうございました!

本サイトでは1級・初段を目指す「囲碁オンライン講座」を提供しています。

無料登録で「序盤のお手本~特選30譜~」という限定教材もプレゼントしていますので、是非お役立てください。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1794e454.d3fb6adb.1794e455.3d18d15e/?me_id=1195142&item_id=10000170&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fnihonkiin%2Fcabinet%2F00680596%2Fimg55473632.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1794e454.d3fb6adb.1794e455.3d18d15e/?me_id=1195142&item_id=10001178&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fnihonkiin%2Fcabinet%2F00680596%2F142ckifutoripen.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)