囲碁の「石から出ている線を全て囲むと取れる」というルールから分かることは、「碁盤の隅の石は取りやすく、中央の石は取りづらい」ということです。

これは、初心者から高段者まで全員に共通の「囲碁のコツ」ですので、是非、本記事の解説をゆっくり見ていってください。

本サイト(いごすけや)では、囲碁のルールとやり方を学ぶ囲碁入門講座を無料提供しています。

メールアドレスだけで簡単に参加できますので、どうぞお気軽にご活用ください!

【メールで届く囲碁入門講座】初心者の方がルール・やり方を学ぶためのオンライン教室

【メールで届く囲碁入門講座】初心者の方がルール・やり方を学ぶためのオンライン教室 「石を囲むと取れる」というルール

まずは、「石を囲んで取る」ということに慣れていきましょう!

石を取れるという重要なルールの確認とあわせて、石を囲む練習もしっかりしておくと、なぜ隅で石を取りやすいのかが自然と分かってきます。

「囲碁の4つの基本ルール」についてはこちら:

【囲碁入門①】難しいルールを簡単に解説!初心者向けに4つのルールをまとめた

【囲碁入門①】難しいルールを簡単に解説!初心者向けに4つのルールをまとめた

①囲むと石を取れる

まずは、簡単なルールの確認からです。

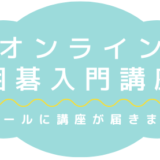

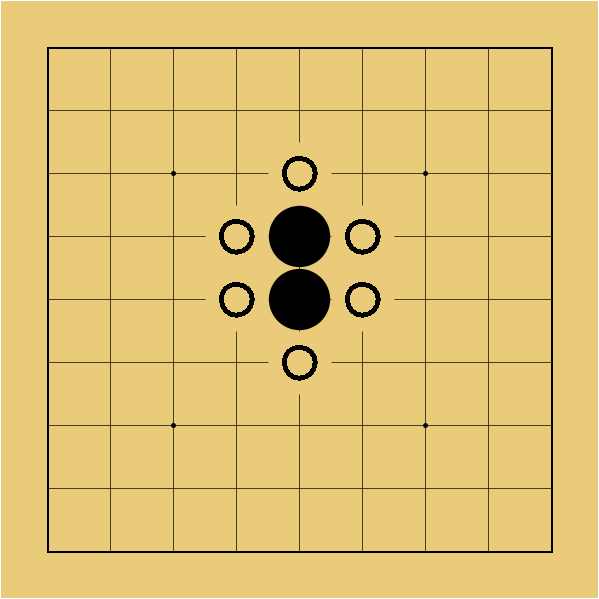

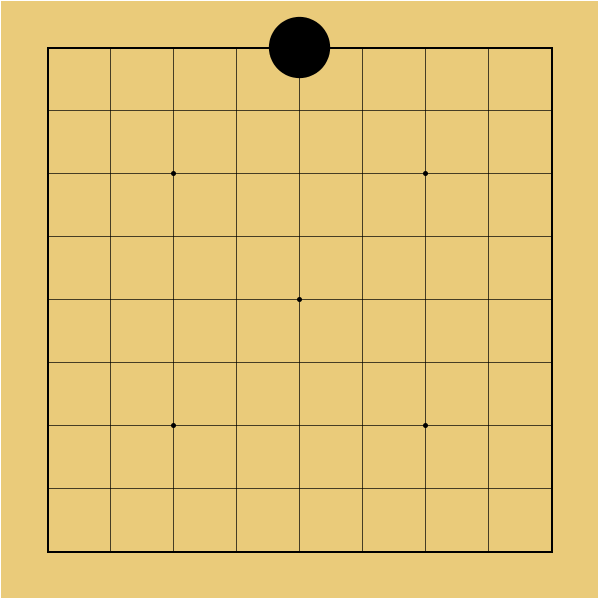

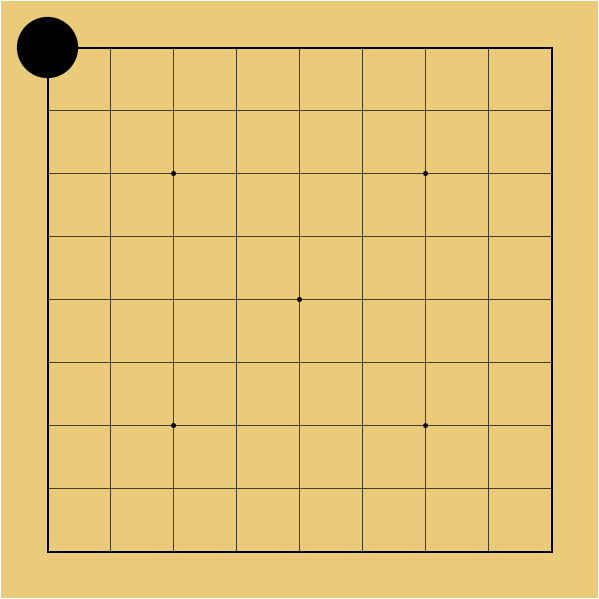

このように黒石が打ってあったとすると

〇印のように、石から道が出ています。

これを

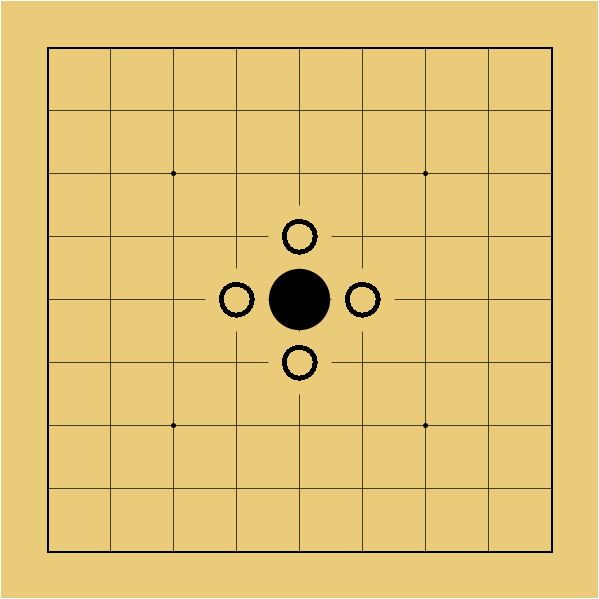

白が全てふさぐと

こんな風に白が黒を囲むと

黒を取れます。

盤上からいなくなるのですね。

これが「石を囲むと取れる」というルールです。

②囲んで取る練習

では、白石を使って、黒石を囲んで取る練習をしましょう。

碁盤をお持ちの場合は、是非碁盤に碁石を並べて一緒にやってみましょう!

石を囲んで取る練習(1)

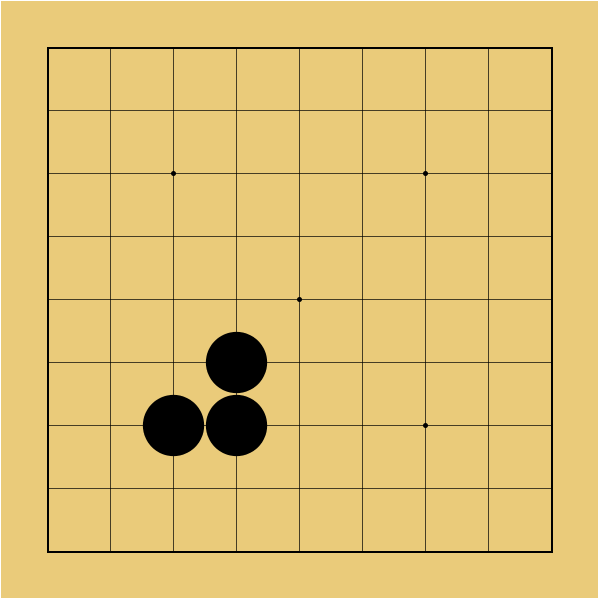

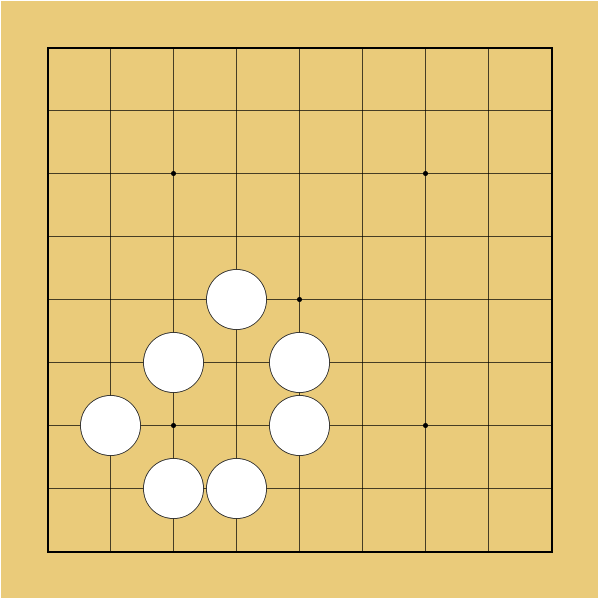

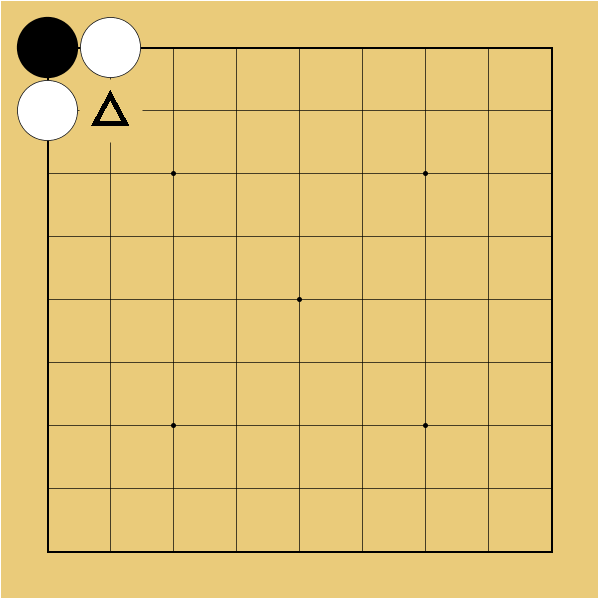

この黒はどうでしょう?

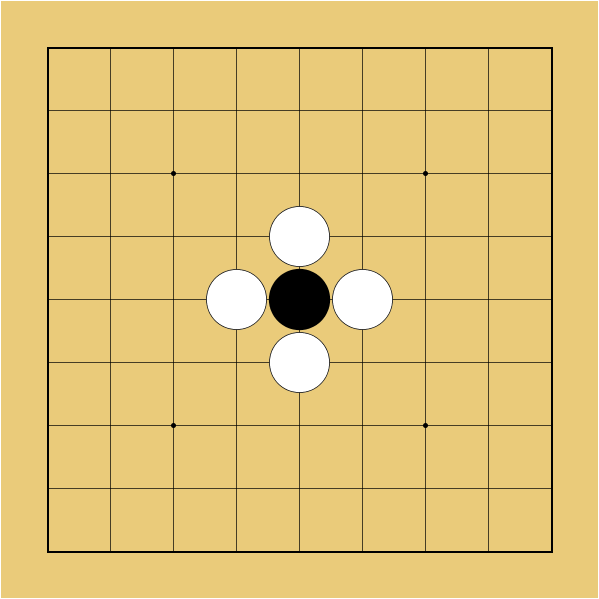

この黒2子を取るには…?

白をどのように配置すれば良いでしょうか。

黒から出ている道を確認しましょう。

黒からは、この〇印のように道が出ています。

これらを

白が囲むと

黒を取れます。

この際、△の場所に白石は不要です。

黒から線が出ていませんから。

斜めは囲む必要がないのです。

このように黒石がいなくなりますね。

では、もう一ついきましょう。

石を囲んで取る練習(2)

この黒石を取るには?

石が増えましたが

石から出ている道を見極めて…

考えて下さいね。

こうです。

合ってましたか?

黒石から出ている、全部の道をふさいでいます。

このように石数が多くなっても

道をすべてふさげば取る事ができます。

このようになりますね。

次も行きましょう。

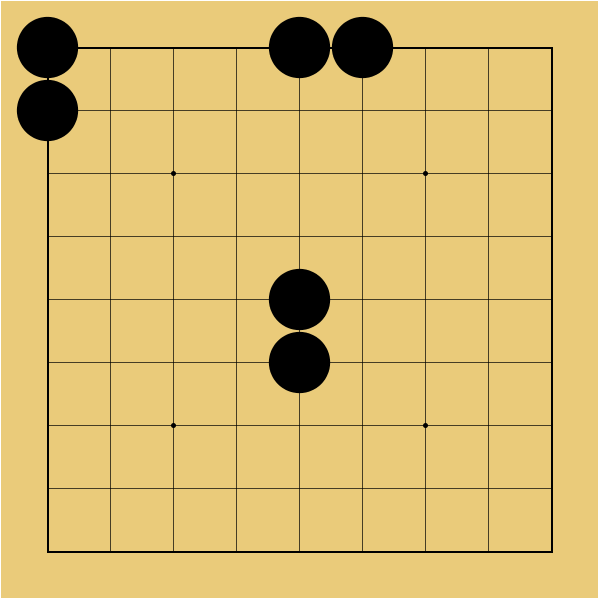

石を囲んで取る練習(3)

この黒を取るには…?

黒石から出ている道を確認しましょう。

この〇印ですね。

端っこは線がないので不要です。

というよりか置けませんね。

これで取れます。

では、これは?

石を囲んで取る練習(4)

同じ要領で

こうですね。

△の場所は道がないので、白石は不要です。

…最後の2問で一つの法則が分かります。

ルールから分かること

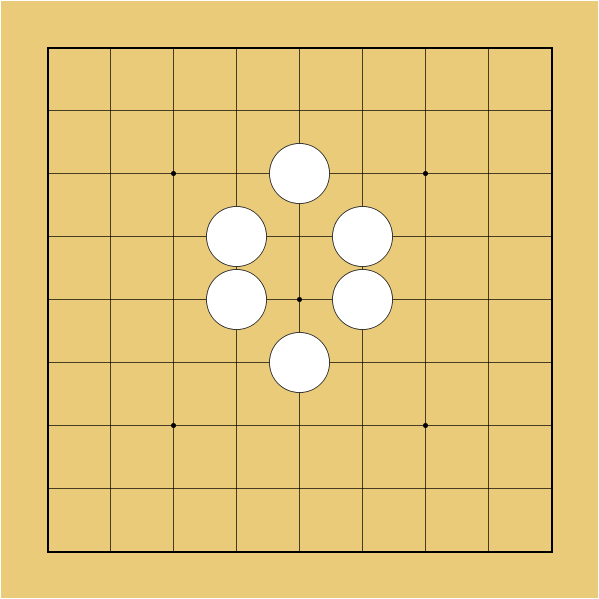

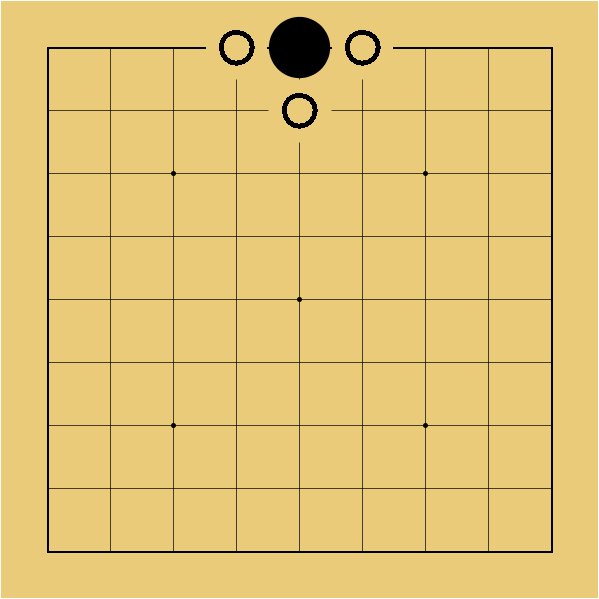

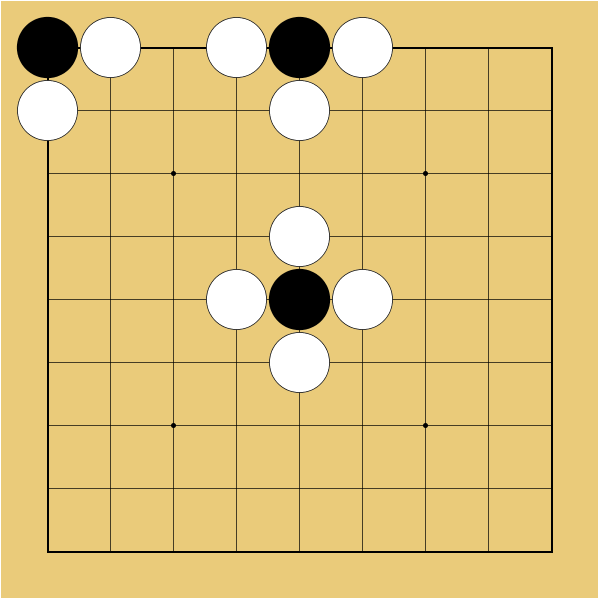

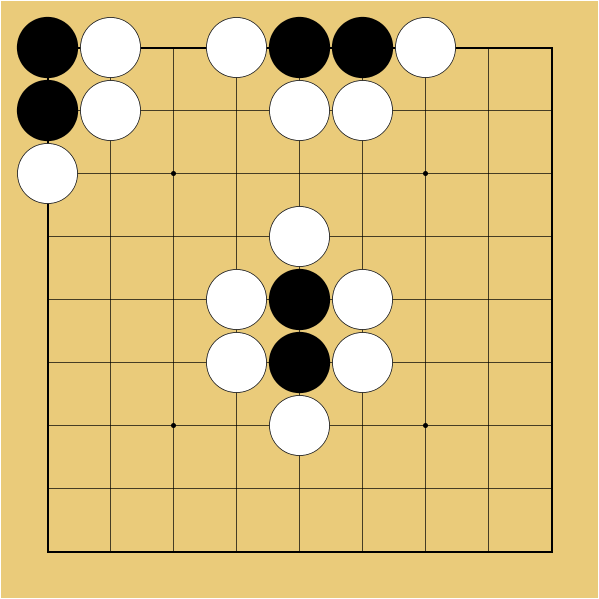

下の図を見てみて下さい。

黒1子の取り方についてなわけですが

どれも黒を1子取っている状態です。

しかし、違いがありますね。

しかも2つ。

一つは

「石の数」ですね。

黒を取るまでにかかる石の数が違います。

もう一つは

「場所」です。

中央、辺、隅の3か所です。

辺(へん)というのは

端っこと端っこの間のエリアのことです。

それで、結局

「場所によって取るためにかかる石数が違う」

ということです。

そして

「隅に行けば行くほど取りやすい」

「中央の石ほど取りづらい」

という法則があるのです。

この法則は

石数が増えても当てはまります。

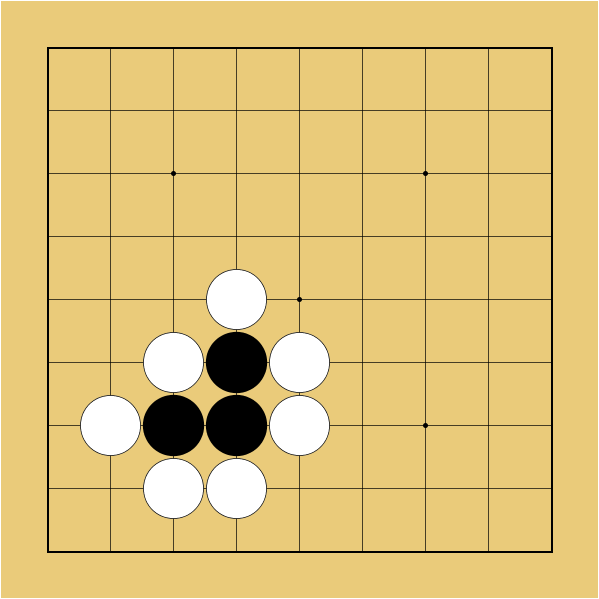

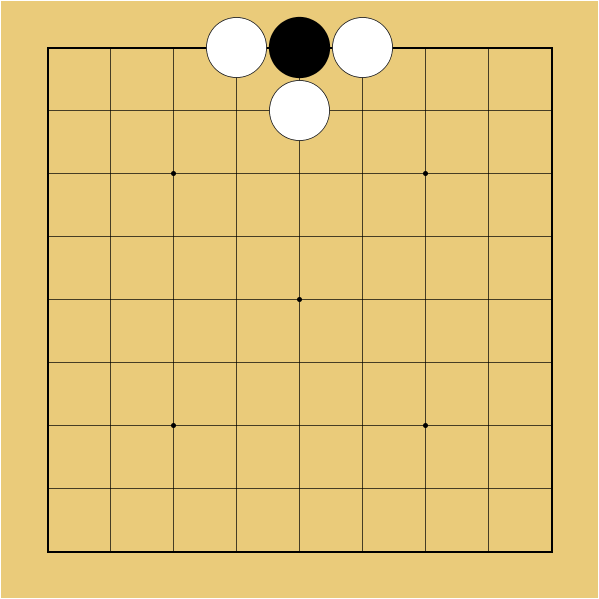

練習もかねて、

上の図の各黒2子を白で囲んでください。

想像しました?

こうですね。

そして

中央の黒を取るために⇒白6子

辺の黒を取るために⇒白4子

隅の黒を取るために⇒白3子

と、場所によってかかる石数が違うのでした。

「隅の石は取りやすい」逆に言うと

「隅の石は取られやすい」ですね。

これが、囲碁の最大のコツの一つです。

まとめ

- 隅の石は取りやすい(取られやすい)

- 中央の石は取りづらい(取られづらい)

対局をするときには是非意識してみて下さい!

次は、「アタリ」という囲碁用語についてお話ししますね。

本サイト(いごすけや)では、囲碁のルールとやり方を学ぶ囲碁入門講座を無料提供しています。

メールアドレスだけで簡単に参加できますので、是非お気軽にご活用ください!

【メールで届く囲碁入門講座】初心者の方がルール・やり方を学ぶためのオンライン教室

【メールで届く囲碁入門講座】初心者の方がルール・やり方を学ぶためのオンライン教室 ※以下も要チェック!

いごすけやでは、囲碁入門講座以外にも級位者向け(対局経験ありの方向け)の講座も提供しています。

級位者向けの講座は、ルールを知っていることが前提で話が進んでいきますので、これから囲碁を始める方は上の「入門講座」をお受けください。

反対に、対局経験がおありの級位者の方は、以下の「初級・中級者向けの囲碁オンライン講座」が上達に役立ちます。

【無料公開!】1級・初段を目指す囲碁オンライン講座と上達のコツ

【無料公開!】1級・初段を目指す囲碁オンライン講座と上達のコツ ※また、いごすけやの囲碁入門ではどんなことを学ぶのか?という全体像については下のまとめ記事をどうぞ。