こんにちは。

囲碁インストラクターの佐藤です。

今回は、連絡の基本である「コスミ」や「ケイマ」などについて解説していきます。

なぜ良い手なのか?が分かると、とても面白いですし上達もはやくなります。是非、ゆっくり見ていって下さい。

級位者さんのための「囲碁オンライン講座」を開催しています!

1ヶ月無料体験を実施中ですので、下の画像をクリックして詳細を見てみて下さい。

①連絡の基本「コスミ」

「コスミ」が分かると、石がどういう理屈でつながっているのか?が分かります。

また、実戦では、安全に切られることなく打ち進められるようになります。

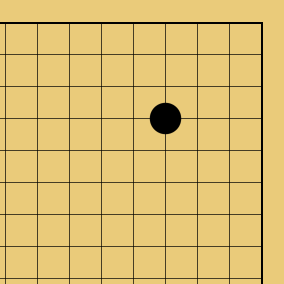

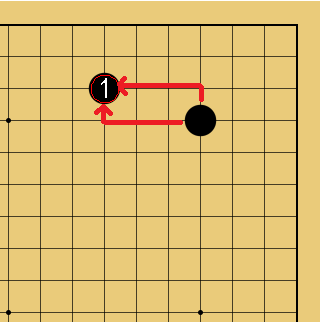

「コスミ」とは?

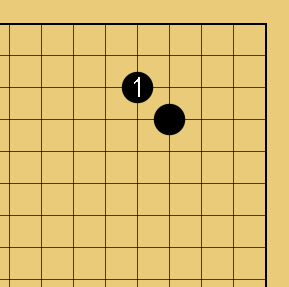

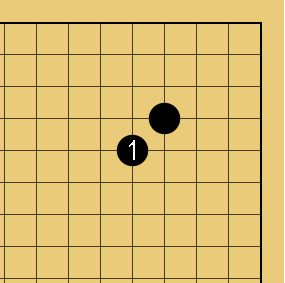

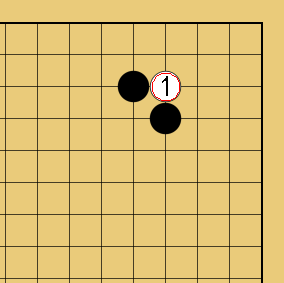

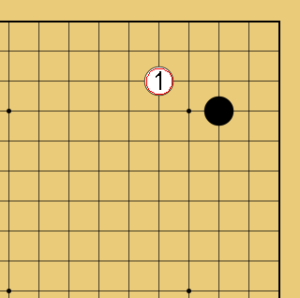

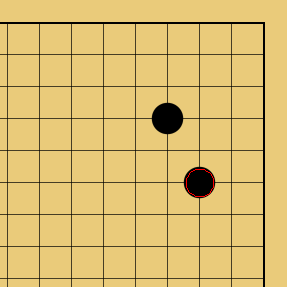

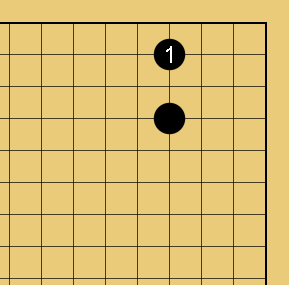

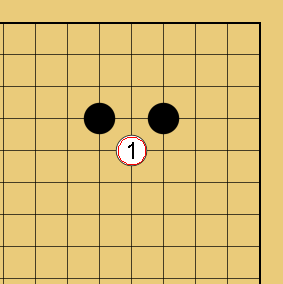

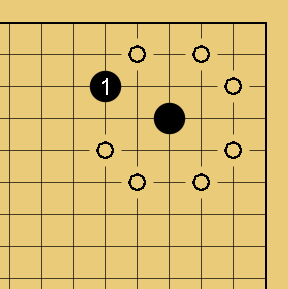

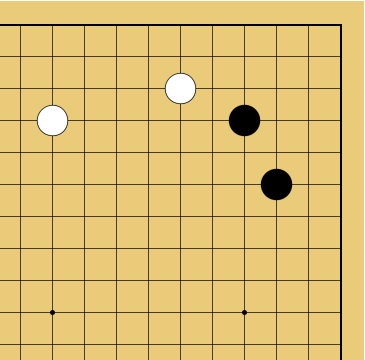

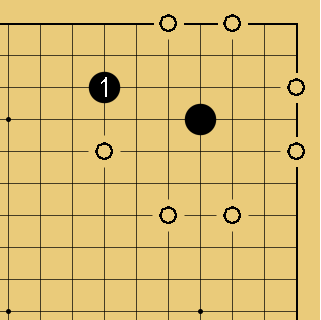

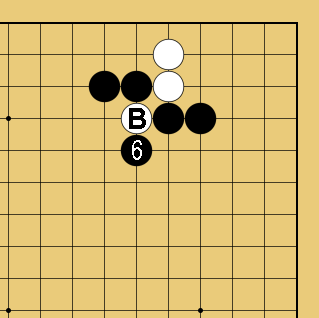

例えば、このように黒石があったとして、

こんな感じで、斜めに味方の石を増やす手を「コスミ」と言います。

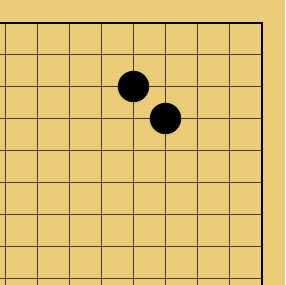

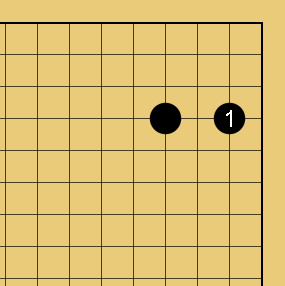

同じように、○の場所に黒が打った場合も「コスミ」になります。

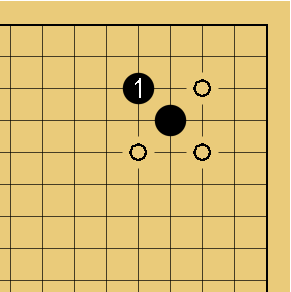

つまり、

これも、

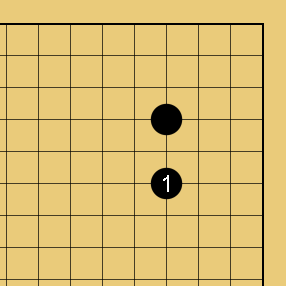

この手も、

みんな「コスミ」です。

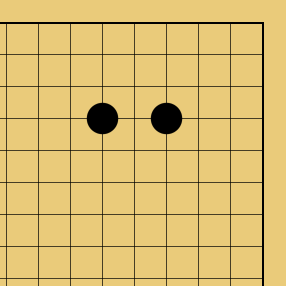

ちなみに、コスミは漢字で書くと「小角」と書くらしいです。

二つの石が斜めに並んでいるのが、小さい角に見えるからでしょうか。

さて、

なぜコスミを打つのか?

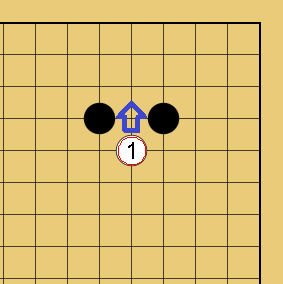

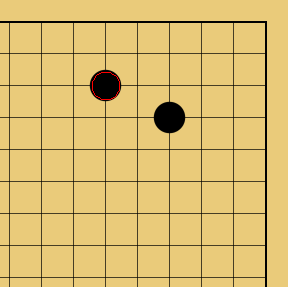

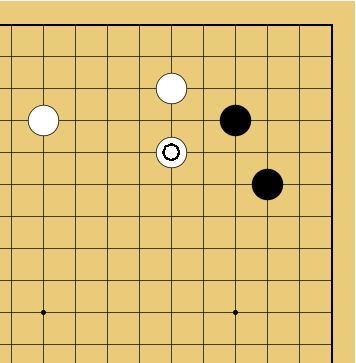

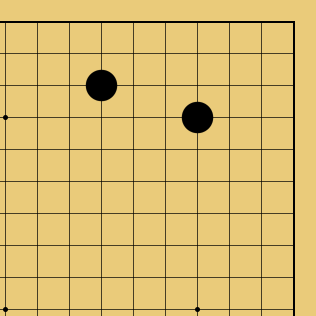

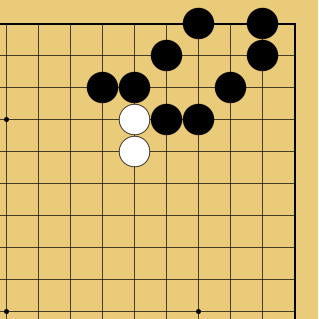

この状態は、黒石同士が「コスミ」でつながっています。

そう、つながっているのです。

これから囲碁用語をたくさん解説していくのですが、ほとんどの囲碁用語は「連絡」と「切断」が関連しています。

そして、このコスミは数ある囲碁用語の中でも、最も連絡の強度が高いです。

「しっかりつながっている」=「分断されない」=「取られづらい」

ということになってきますので、

コスミは相手に分断されないための、石の動きになります。

本当につながっているのか?

コスミは本当につながっているのか?

を実際に見ていきましょう。

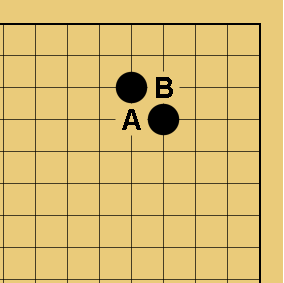

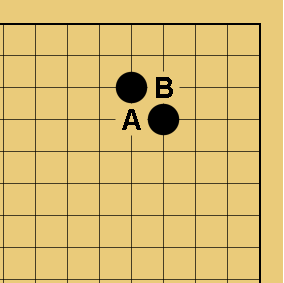

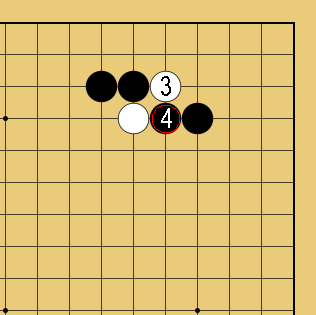

コスミはどういう仕組みでつながっているのかというと、黒石同士が A と B のどちらかの道で連絡しています。

具体的にいきます。

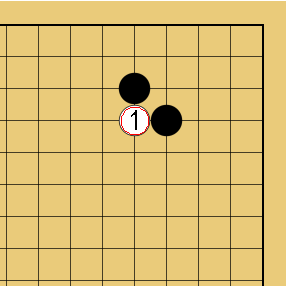

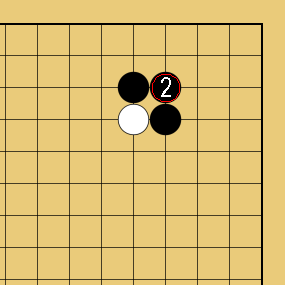

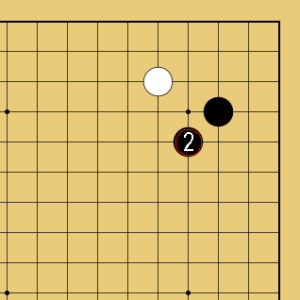

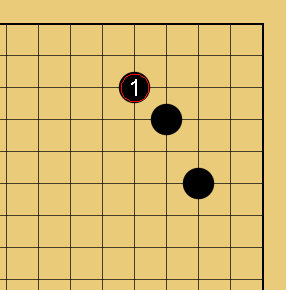

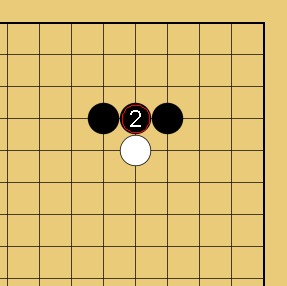

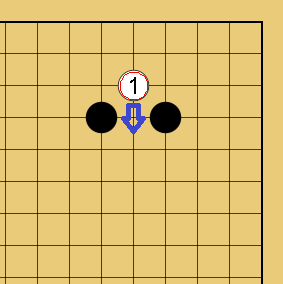

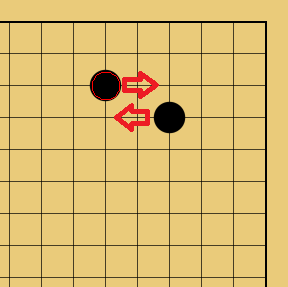

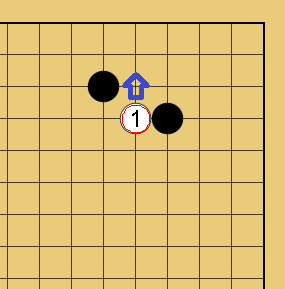

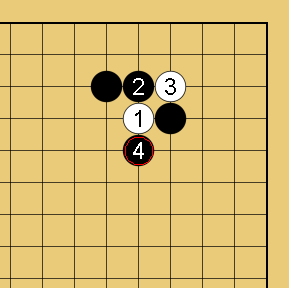

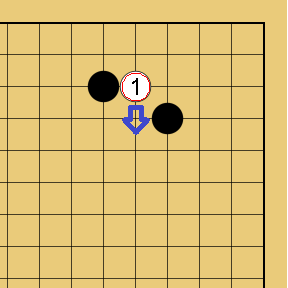

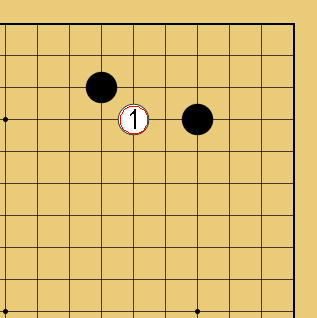

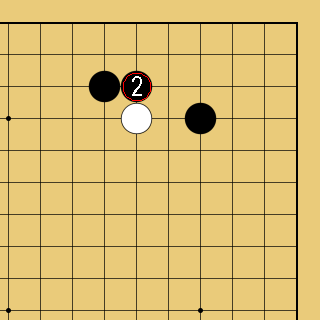

白が1と A の道を遮ってきたら…

黒は、

黒2と反対側の道に打って対応すれば、縦横の線でしっかりつながっています◎

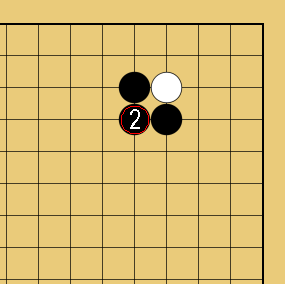

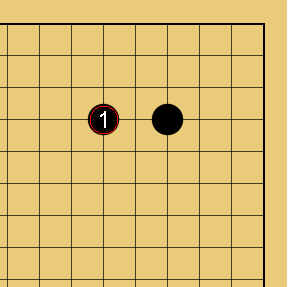

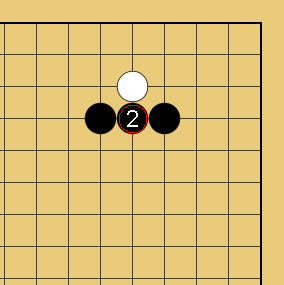

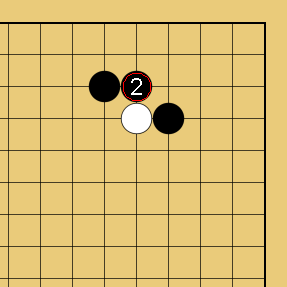

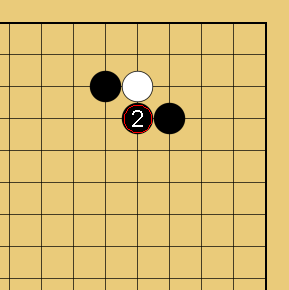

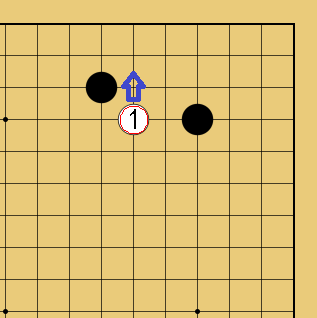

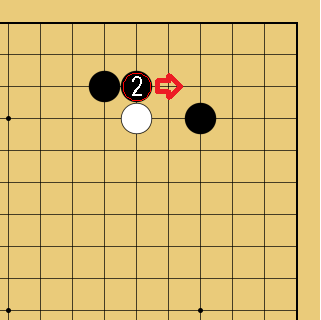

では白1で、

こちら側をジャマしてきても…

黒は、

反対側の道に打てば良いのですね。

やはり黒は縦横でちゃんとつながっています。

OKでしょうか。

コスミは、A、B どちらかの線で必ず連絡できるのです。

こういう状況を「見合い」と言います。

「黒は A と B が見合いでつながっている」

という風に表現します。

具体的にどうやって使うのか?

実戦ではどのように使うのか?

をご紹介します。

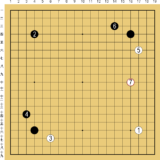

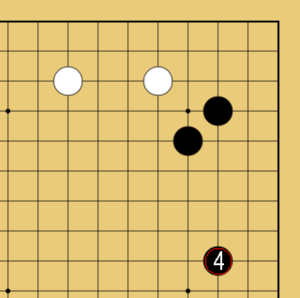

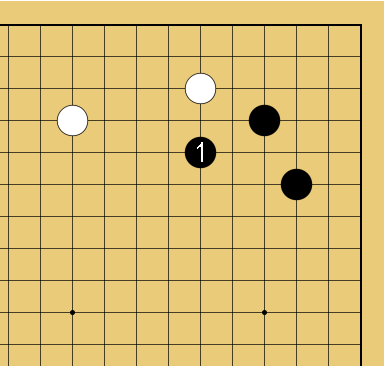

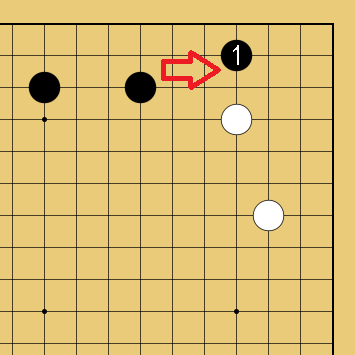

例えば、

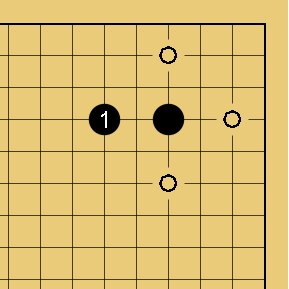

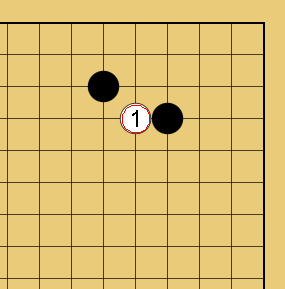

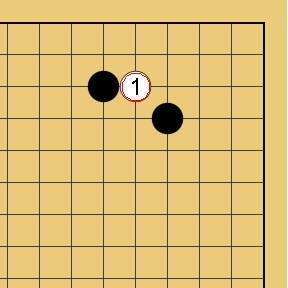

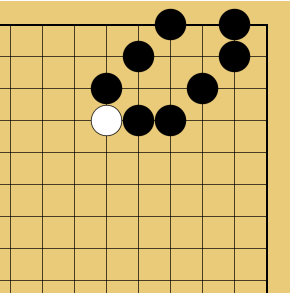

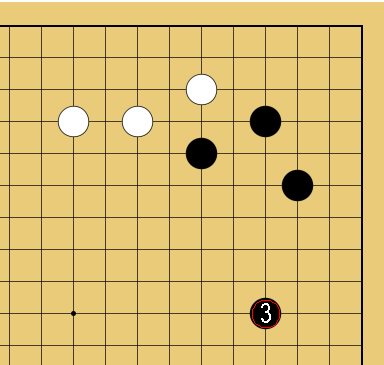

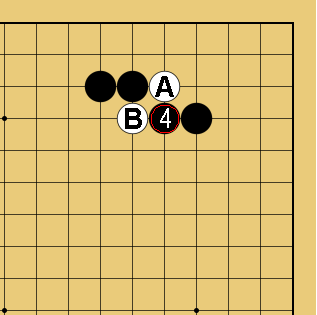

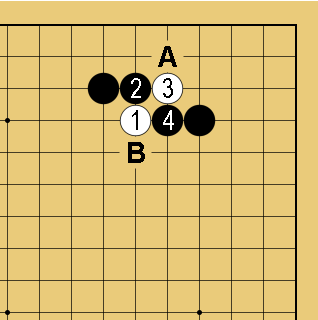

白1と、黒の小目に「小ゲイマガカリ」をしたとします。

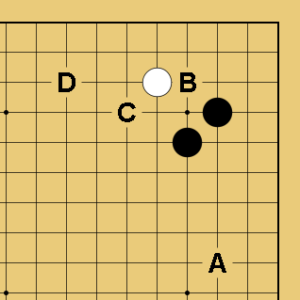

これに対して黒が、

黒2と「コスミ」で受ける◎

この手は昔からあるとても良い手です。

コスミでしっかりつながって、力をためることで…

このあとの狙いが増えます◎

コスミで守ったあとは、

黒Aの「ヒラキ」で陣地拡大

黒Bの「コスミツケ」で隅の陣地を確保

黒Cの「カケ」で白を上から圧迫

黒Dの「ハサミ」で白のヒラキを阻止

という4つの狙いがあります。

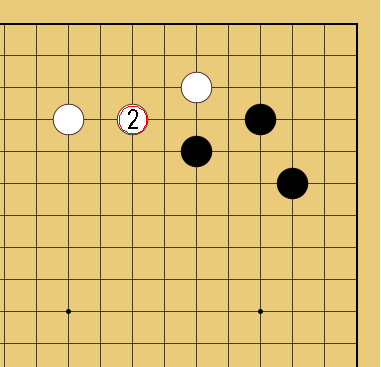

そして、

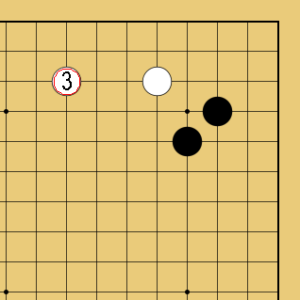

白も「ハサミ」を打たれるのが最も困るので、

白3と「二間ビラキ」を打って陣地を作ります。

最後に黒4と辺へ大きく展開して、一件落着です。

これは小目の定石の一例です。

コスミがしっかりつながっているから、黒は安心して黒4などの広めのヒラキを打つことができるのですね。

※この定石については「囲碁オンライン講座」の第6回目の講義で詳しく解説します。

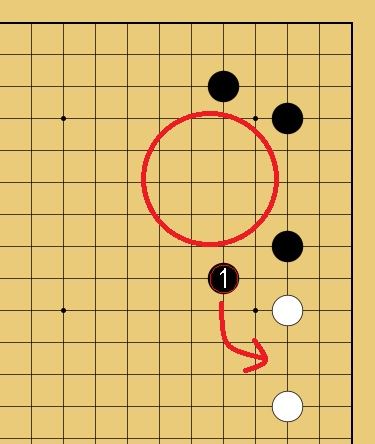

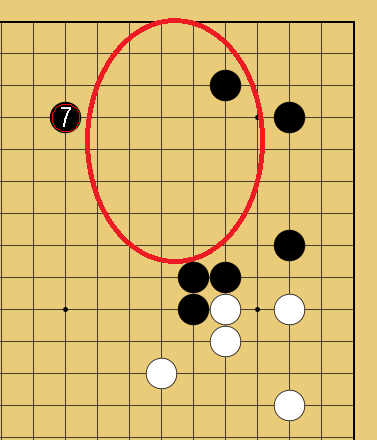

他にも、

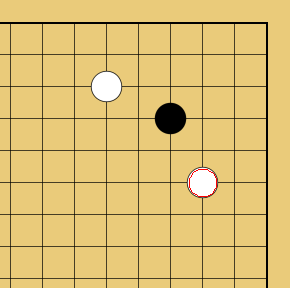

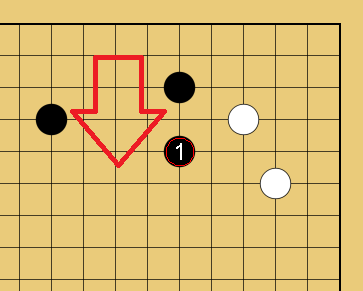

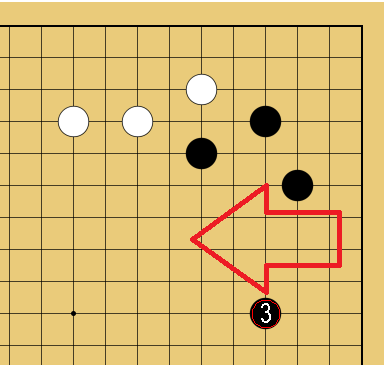

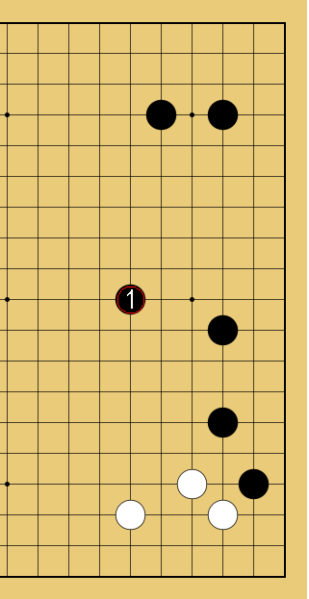

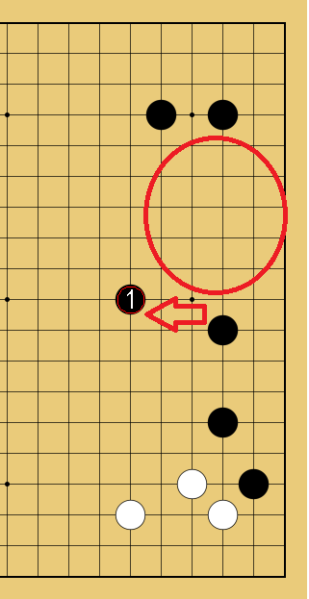

このような場面で「コスミ」が使われます。

黒が白にハサミ打ちされていてピンチです。

そんなときに、

黒1のコスミで脱出です◎

周りが敵ですが、コスミならば分断されることなく中央へ出ることができます。

そして…

コスミの後は、

黒A、黒Bの「カケ」を狙うことができます◎

周りに敵が多い時は「コスミ」

というのは多くの場面で有効です。

もう一つだけご紹介します。

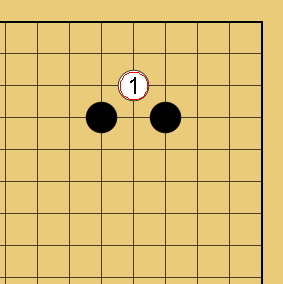

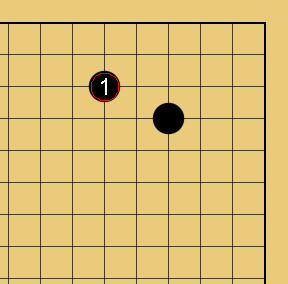

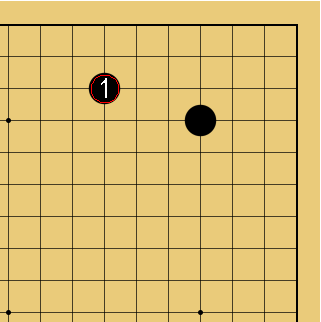

星の「シマリ」が打ってあったとして、

ここからさらに黒が、

黒1のコスミを打っておくと、隅が黒の陣地として完成します◎

詳しくは「囲碁オンライン講座」の第2回目の講義で解説していますので、そちらを参考にしていただければと思います。(1ヵ月無料体験を実施中です。)

詳細はこちらをクリックしてご覧ください:  【無料公開!】1級・初段を目指す囲碁オンライン講座と上達のコツ

【無料公開!】1級・初段を目指す囲碁オンライン講座と上達のコツ

さて、

次は、連絡の手筋「一間トビ」についてを解説いたします。

②連絡の基本「一間トビ」

一間トビが分かると、安全に、且つ、効率よく陣地を守ったり、脱出したりできるようになります。

困ったときは「一間トビ」を打つことから考えてみましょう。

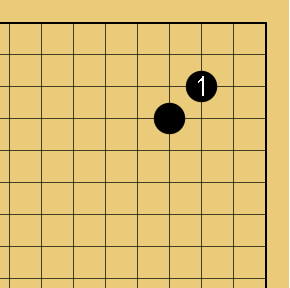

「一間トビ」とは?

黒1のように、読んで字のごとく一路開けて進むことです。

黒1の他にも○の場所に黒を打つ手はどれも「一間トビ」です。

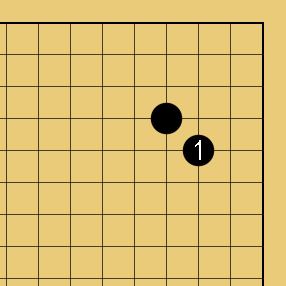

つまり、

この手も、

この手も、

みんな「一間トビ」です。

OKですね。

では、

なぜ一間トビが良いのか?

理由を考えていきましょう。

「コスミ」と同じように、黒石同士が連絡している、ということがポイントです。

例えば、

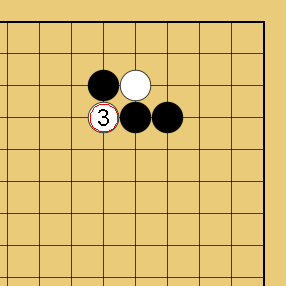

白が1と近づいてきても、

これ以上白が進んでこないように、

黒2と止めれば黒石は完璧につながっています。

また、もしも白1で

このように近づいてきても、

白がこれ以上進んでこないように

黒2と打てば、黒はちゃんとつながっていますね。

「一間トビ」は「コスミ」よりは少し緩いですが、とても頑丈です。

どういう時に使うのか?

具体的に見ていきましょう。

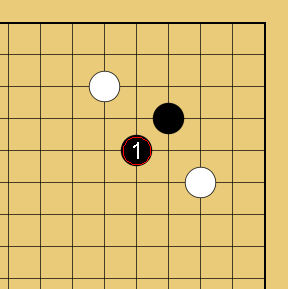

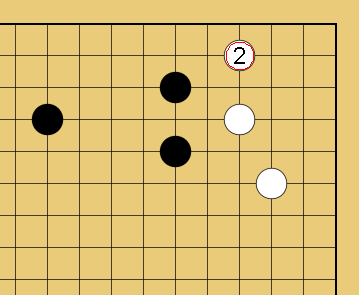

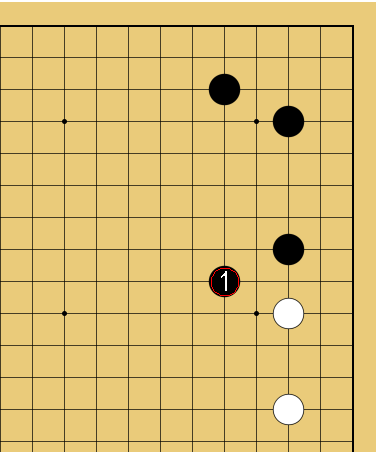

こういう状況があったとします。

実戦でよくできる形です。

ここで黒番だった場合、上辺の黒模様を拡大するために…

黒1の「一間トビ」が良い手です◎

「コスミ」で進むよりも早く中央へ進めているところがポイントです。

イメージは、

こんな感じですね。

黒模様を中央へ向かって拡大しています◎

さて、

白も黒1に対抗して、隅の陣地を守りたいと思います。

どのように打つのかというと…

白2◎

白も隅の陣地を守るために、白2の「一間トビ」が良い手です。

この手は特に、隅に向かって、さがるように一間トビをしているので「トビサガリ」と言います。一間トビの一種です。

このようなイメージで隅の陣地を守っています。

一間トビもコスミと同様に「守り」の要素が強いです。

実戦ではここが重要なポイントなのですが、

周りに敵がいたら「コスミ」か「一間トビ」でしっかりつなげながら打つことが、石を取られないコツになります。

どうでしょうか。

「コスミ」、「一間トビ」=「守り」というイメージで打ってみて下さい。

※トビサガリについても囲碁オンライン講座の第2回目の講義で詳しく解説しています。

では今度は、

「攻め」に使う連絡の手筋「ケイマ」についてを解説していきます。

③連絡の基本「ケイマ」

ケイマをうまく使えると、効率よく陣地を増やしたり、相手の石を厳しく攻められるようになります。

これから解説するケイマの仕組みも安全のために重要です。

「ケイマ」とは?

ケイマとは、このような石の動きです。

将棋をご存知の方は分かりやすいと思います。

将棋の「桂馬」と同じ動きなのです。

2路進んで、1路曲がる。という感じですね。

その要領で、

黒1以外にも、○の場所は全部「ケイマ」になります。

起点となる黒石から「2路進んで、1路曲がる」という動き方をしていますね。

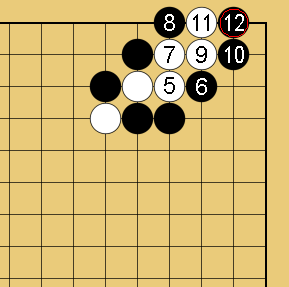

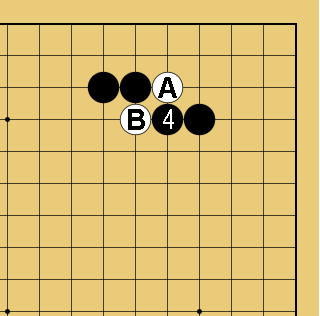

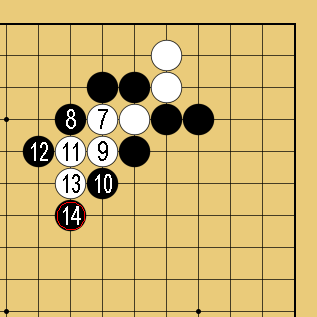

どういう仕組みでつながっているのか?

コスミや一間トビと同じように、ケイマもつながっています。

黒石がケイマになっています。

こんなイメージです。

左右の黒はどちらかの線でつながっているのです。

つまり、

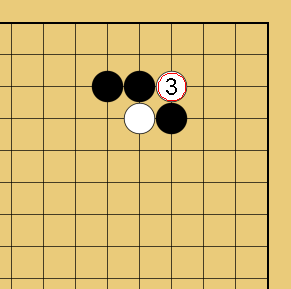

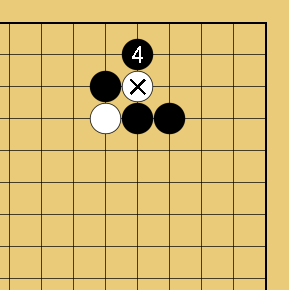

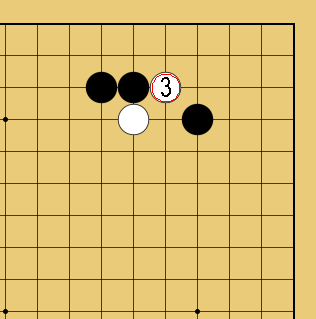

白が1と迫ってきても、

白がこれ以上進んでこないように

黒2と対応してつながろうとします◎

しかし、「一間トビ」と違い斜めの断点が生じます。

白3が黒の弱点ですね。

黒石が切れました。(斜めは線がなく、つながっていないので、黒は2子と1子に分かれています。)

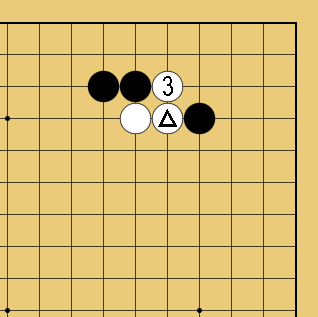

しかしここで、黒から反撃の手があって、

どこに打つのかというと…

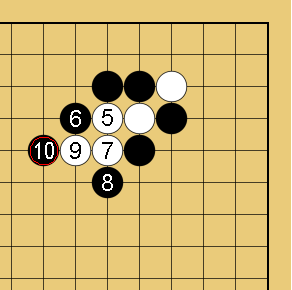

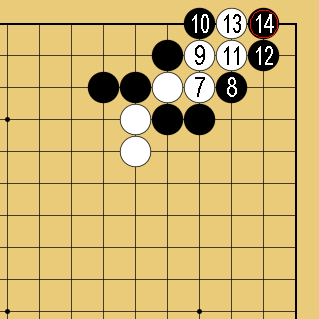

黒4です◎

ここに打つことによって、白×を「シチョウ」で取る事ができます。

白が5~9と逃げようとしても黒6~10とうまくアタリして、このままジグザグにアタリが続いて、最後は碁盤の端っこで白を取る事ができます。

つまり、白を取れて黒石はみんなつながるのです。

まとめると、

白が1、3と黒を分断してきても、

黒4と打つことで白1をシチョウで取る事ができて、結果的に黒のケイマはつながっています!

相手の石を取る事でつながるのですね。

ここが「一間トビ」や「コスミ」との違いです。

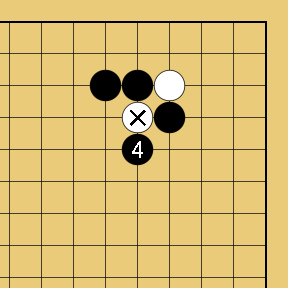

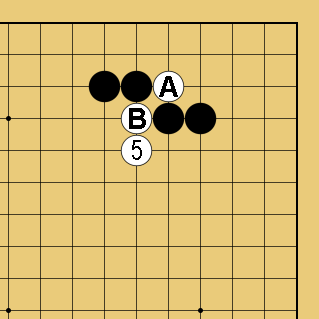

反対側もやってみましょう。

黒がケイマで構えているところに、

白が1と迫ってきました。

次に黒を分断しようとしています。

なので黒は、

黒2と打って、左右の黒をつなげようとしますね◎

ここで白も、黒を切るために…

白3と打ってくるかもしれません。

でも、ここで黒から良い手があって、白を取る事ができます。

黒はどこに打つのかというと…

黒4です◎

ここに打つことで、白×をシチョウで取る事ができます。

このあと、

白が5と逃げようとしても、黒6~12とうまくアタリが続くように打って、最後は碁盤の端で白を取る事ができます。

こういう状況になりますから、黒はつながっていますね。

ということで、

白が1、3と分断を試みてきても、黒4と打って白1を取る事ができています。

ケイマはつながっている、ということの証明でした。

また、「ケイマ」と「シチョウ」は密接な関係にあるということも分かります。

関連記事:  【ツケコシとは!?】囲碁の基本がよく分かる「ケイマのツケコシ」講座

【ツケコシとは!?】囲碁の基本がよく分かる「ケイマのツケコシ」講座

どういう時に使うのか?

具体的に見ていきましょう。

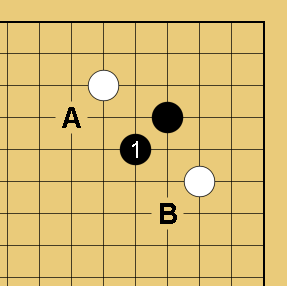

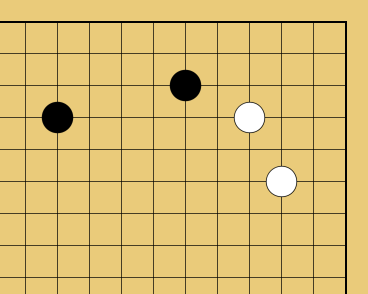

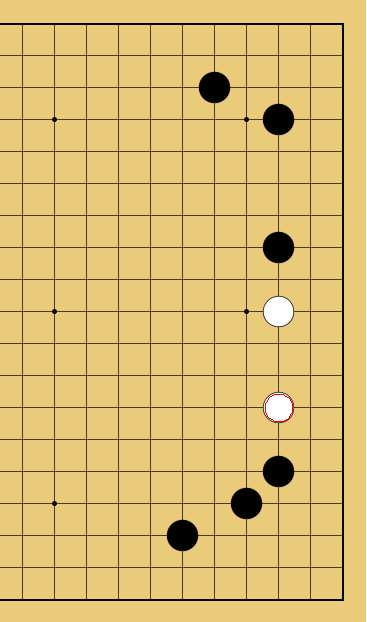

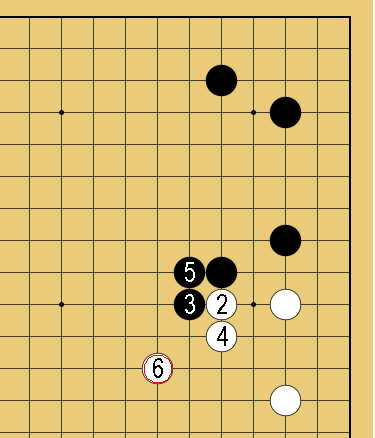

このような状況はよくあります。

ここで、

白が○の場所に打つのはとても良い手です。

なので黒も、

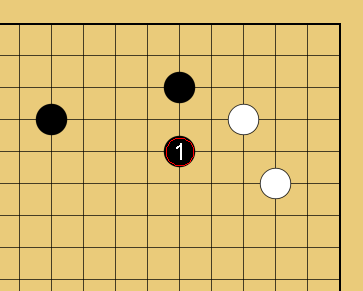

白○を打たせないために、黒1が良い手になります。

白が2と受けている間に…

黒3などと打つと、

上辺の白模様を制限しつつ、右辺の黒模様が拡大しますね◎

黒1のケイマが良い手でした。

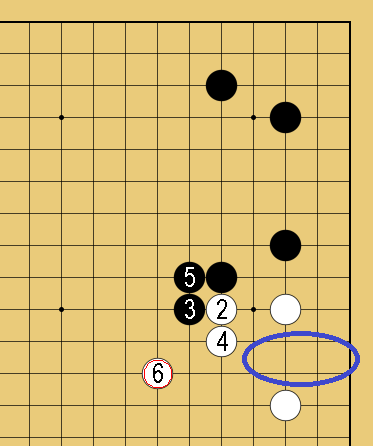

もう一つ事例を挙げます。

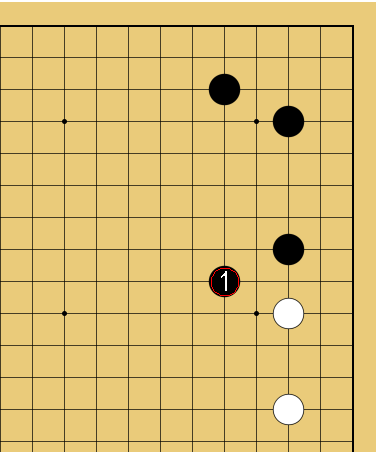

このような状況で黒番です。

右辺の白を攻めて黒模様を大きくしたいです。

どのように打つのかというと…

黒1が良い手です◎

右上の黒の陣地を拡大しつつ、右辺の白を攻めています。

白が2~6などと右辺の白を強化している間に…

こんな風に白地を作っている間に…

黒7と打って、

上辺を大きくします◎

結構大きくなりましたね。

それは、

黒1のケイマのおかげです。

これが「攻めのケイマ」です。

守りは一間トビやコスミ。

攻めはケイマなのです◎

どうでしょうか。

是非碁盤に並べて実感してみて下さい。

このような感じで「囲碁オンライン講座」では色々な打ち方や考え方を解説しています。

無料で簡単に登録できますので、画像をクリックして是非お気軽にどうぞ!

④連絡の基本「大ゲイマ」

では次は「大ゲイマ」について解説します。

大ゲイマをうまく使えると、効率よく陣地を囲んだり、相手の陣地を減らすことができるようになります。

「大ゲイマ」とは?

大ゲイマとは「ケイマ」よりも一つ多く進む手の事です。

黒1が大ゲイマになります。

このような感じで、どちらかの線で連絡しています。

また、

隅の黒石から、○の場所は全部「大ゲイマ」ということになります。

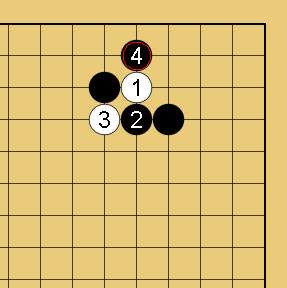

「大ゲイマ」はどのようにつながっているのか?

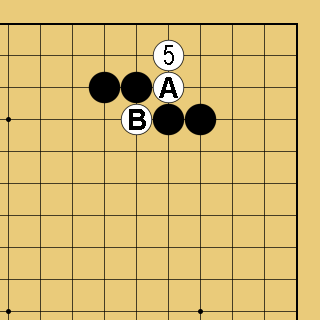

黒石同士が大ゲイマでつながっています。

ここに、

白が1と近づいてきて、切ろうとしてきました。

黒はどうしますか?

白1はこのように進んで、左右の黒を分断しようとしているので、

黒は2と対応します。

そして、

こういう進行方向で連絡しようとしています。

OKですね。

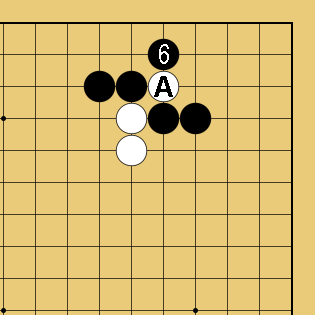

さて、黒を分断しようとしている白は、この矢印をジャマしてきそうです。

白3ときそうです。

黒はどう対応したら良いでしょうか?

白3のあと…

さらに白△と打たれると、黒二子と一子が離れ離れになってしまいます。

なので、

白3に対しては、黒4と打つことが重要になります。

黒をつなげようというイメージと、白を分断している、という役割があります。

そして、

黒4と分断する事によって、白 A か白 B のどちらかを取る事ができます。

どういうことかというと…

このあと白が5と打って、Bの方を助けたとします。

そうしたら黒は、白 A を取りにいきます。

どう打ったら取れるでしょうか?

ここで、

石を取る手筋「シチョウ」が活躍します。

黒6と打つことで、白 A をシチョウにして取る事ができます。

白が7と逃げようとしてきても、アタリが続くように攻めて、黒14まで、最後は碁盤の端で取る事ができます。

こういう状況になりますね。

黒はみんなつながっています◎

では、少し戻ります。

黒が4と打って、白を A と B に分けた局面がありましたね。

黒は白 A か B のどちらかを取れます、という話でした。

今度は、

白が5と打って、A を助けた場合を考えてみましょう。

次の黒番はどこでしょうか?

黒としては、白 B を取れればOKです。

白 B を取るためには…

黒6です◎

これも「シチョウ」になりますね。

白がアタリを逃げてきても、黒はこんな風にアタリを続けて、最後は碁盤に端まで追い込んで丸ごと取る事ができます◎

OKでしょうか。

では、まとめます。

黒の「大ゲイマ」を白1、3と分断しようとしてきても黒4と打つことで、黒はこのあと A と B のどちらかに打って白1 or 白3を取る事ができるのでした。

ゆえに「大ゲイマはつながっている」ということになるのです。

一間トビやケイマよりも難しい話になりますが、こういう理屈が分かると実戦でとても役に立ちます。

「大ゲイマ」の使い方

では、具体的にどういう時に大ゲイマを使うのか?を見ていきましょう。

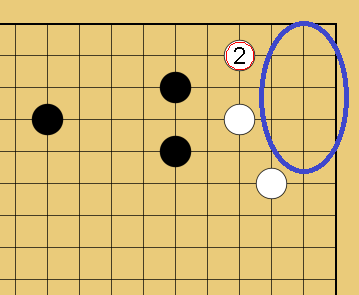

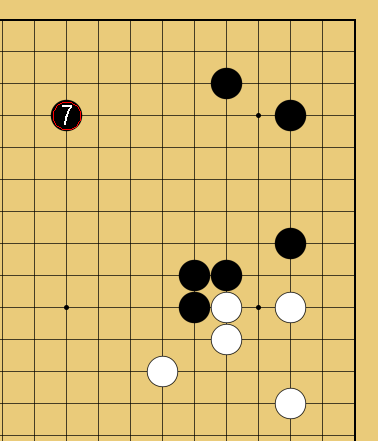

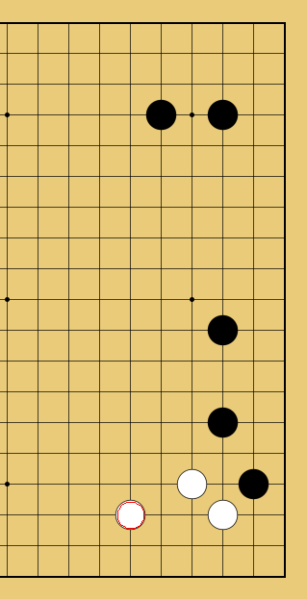

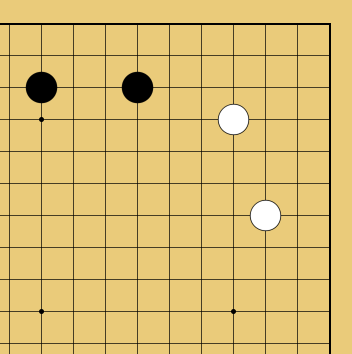

例えばこのような局面があったとします。

右辺の黒模様が大きくなりそうです。

黒番でどうやって拡大したら良いでしょうか?

こういう時に…

大ゲイマが良い手です◎

味方が多い時に大ゲイマが有効です。

辺の黒石から「大ゲイマ」で進んで、右辺を大きくしています。

どうでしょうか。

では、もう一例見てみましょう。

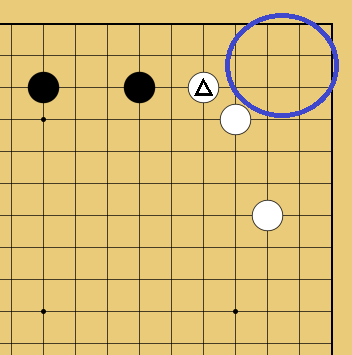

今度はこんな局面があったとします。

ここで黒番で考えたいのですが、その前に、

白に△と打たれると、隅が白の陣地として大きく確定してしまいます。

星の「シマリ」と「コスミ」で陣地が確定するのです。

関連記事:  【囲碁の星の基礎】星で隅を守る方法

【囲碁の星の基礎】星で隅を守る方法

さて、

黒はこの白△を打たれる前に…

黒1の「大ゲイマ」が良い手です。

白の陣地に滑り込んでいるので「スベリ」とも呼び、大ゲイマのスベリなので、「大ゲイマスベリ」になります。

このように相手の陣地を減らすことにも使えるのですね。

いかがでしたか。

是非、実戦で試してみて下さい。

まとめ

- コスミ:斜めに進む

- 一間:1路開けて進む

- ケイマ:2路進んで1路曲がる

- 大ゲイマ:3路進んで1路曲がる

これらが実戦で良く使える石の連絡で、1~4の順に手堅いということでした。

その理由や具体的な使い方が非常に重要でしたので、また読み返して参考にしていただければ幸いです。

また、本サイトでは初級・中級の方のための「囲碁オンライン講座」を提供しており、1ヶ月無料体験を実施中です。

序盤のお手本~特選30譜~という級位者の方のための棋譜教材もプレゼントしておりますので、是非ご活用いただければと思います。

囲碁オンライン講座について:  【無料公開!】1級・初段を目指す囲碁オンライン講座と上達のコツ

【無料公開!】1級・初段を目指す囲碁オンライン講座と上達のコツ

では、最後まで読んでくださりどうもありがとうございました!