今回は「欠け眼」について勉強しましょう。

この解説を読むと、「欠け眼」の基本についてよく分かり、構造が理解できます。

また、漢字は「欠け目」ではなく「欠け眼」と書きます。

欠け目は、「減量」や「不完全な部分」という意味の一般的な言葉で、欠け眼は囲碁の死活問題の専門用語なのです。

是非、「欠け眼」についてゆっくり学んでいってください!

重要項目「欠け眼」

欠け眼は「眼のようで眼でない」という紛らわしいものです。

仕組みなども含めてゆっくり見ていきましょう。

「欠け眼」とは?

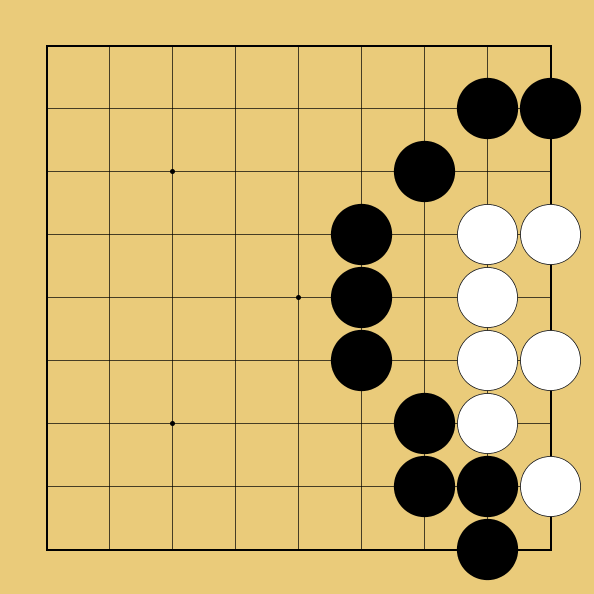

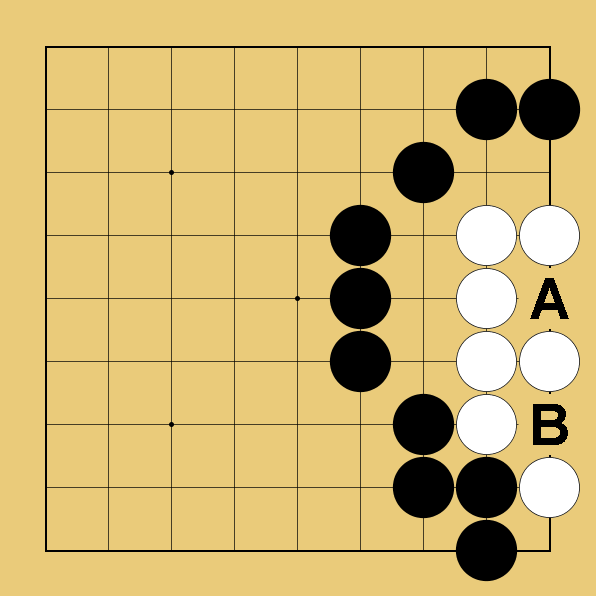

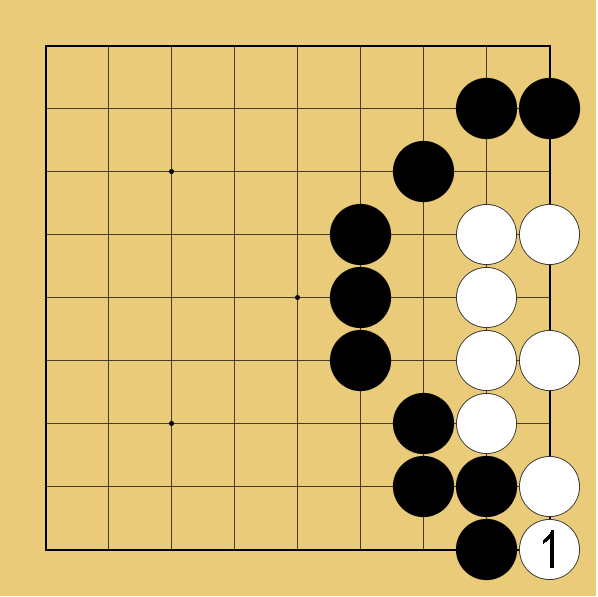

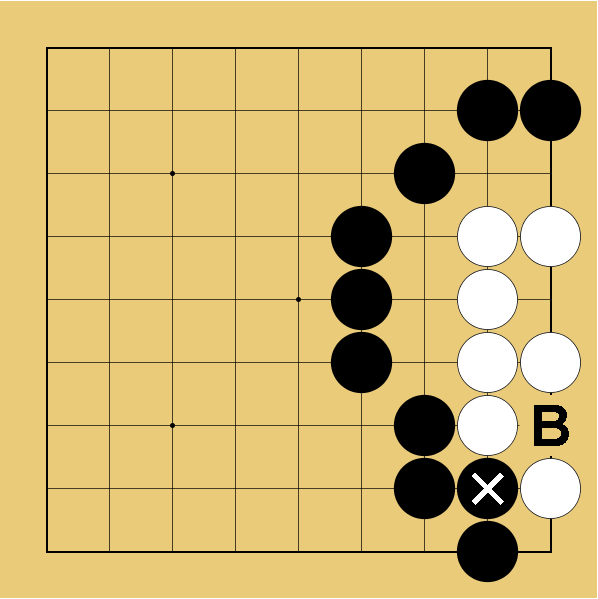

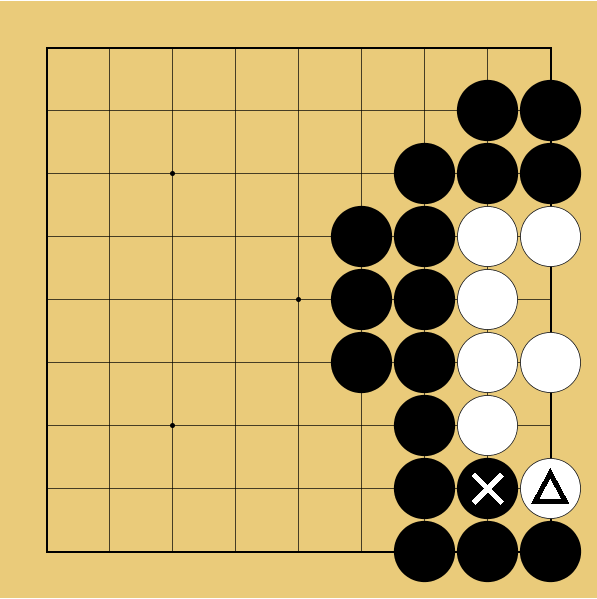

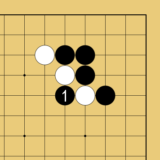

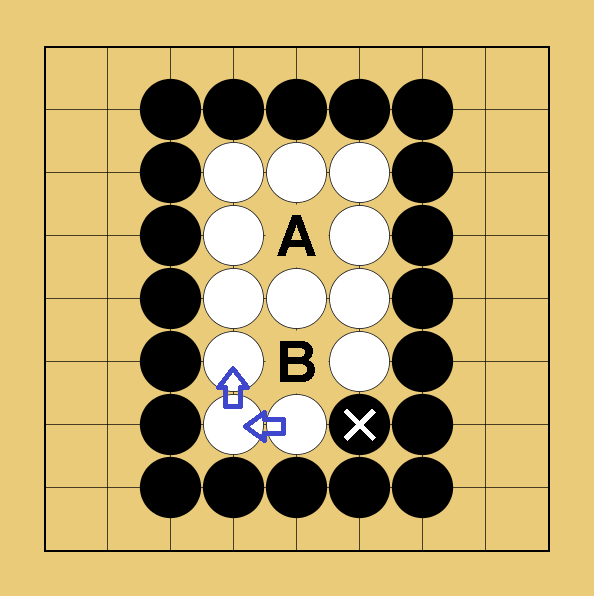

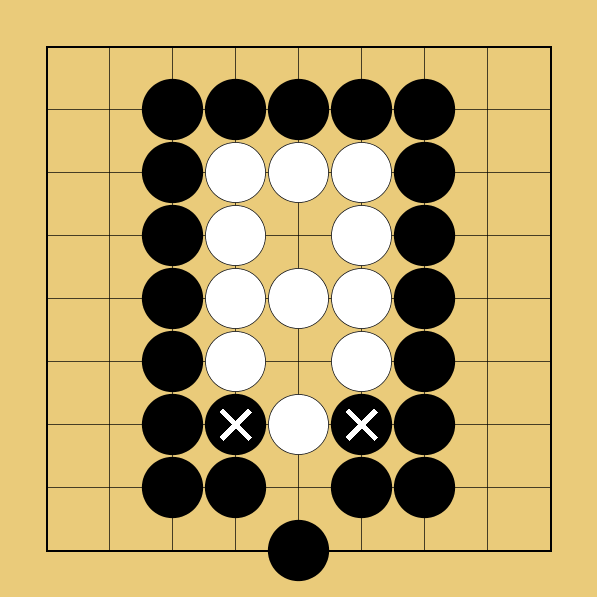

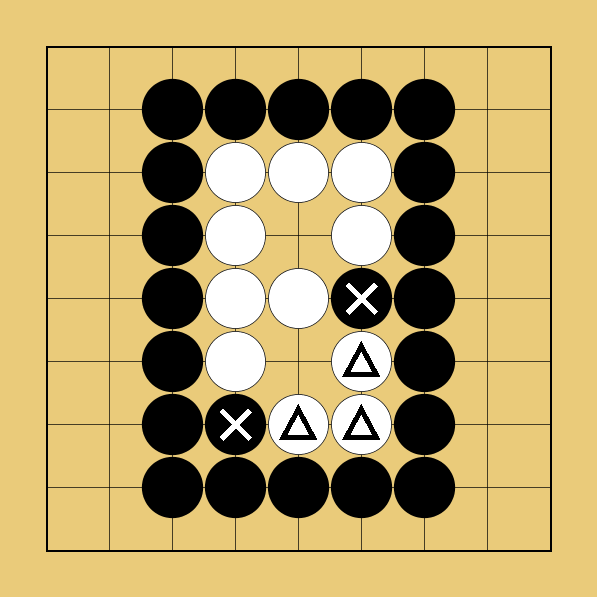

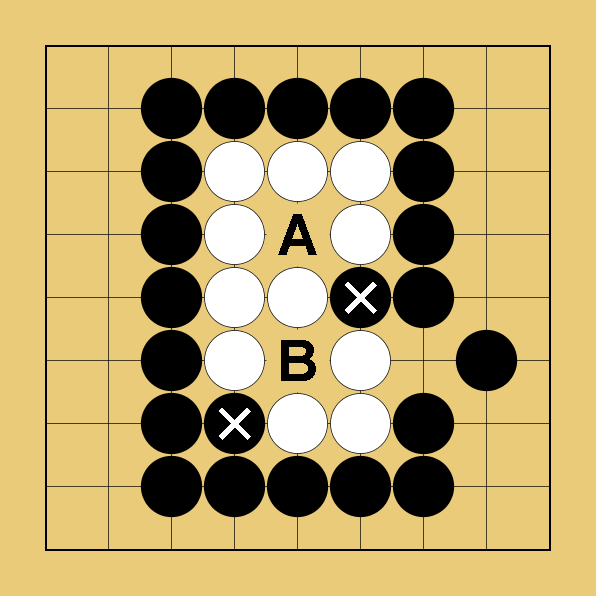

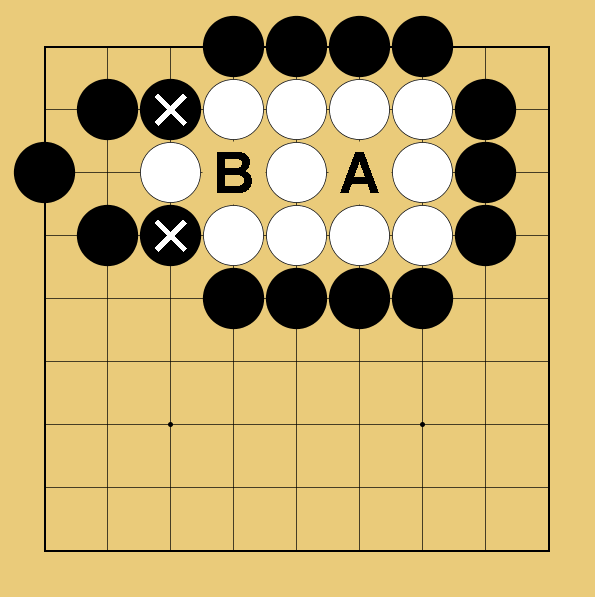

さて、今回はこのような図です。

この白はどうなっているでしょうか?

AとBで「二眼」あるようにも見えます。

しかし…

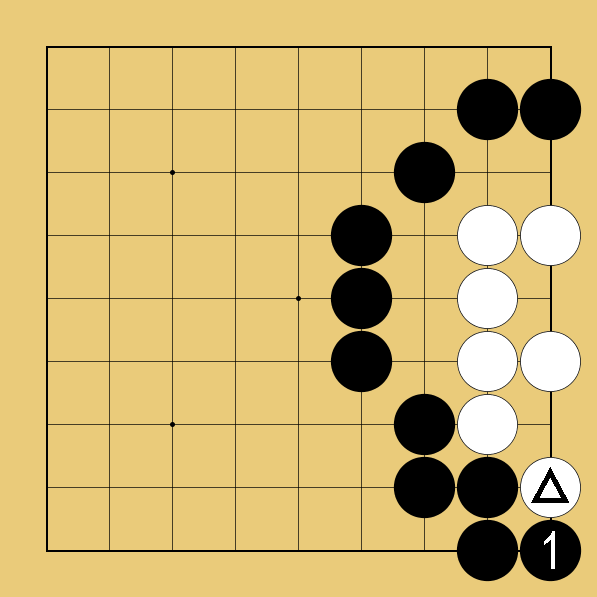

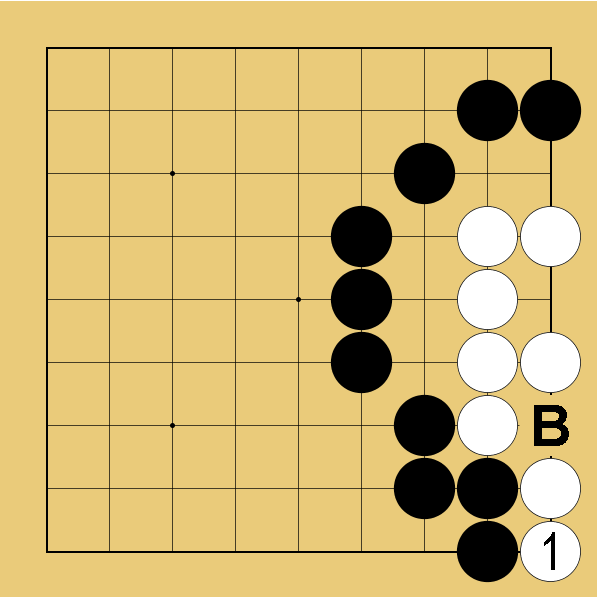

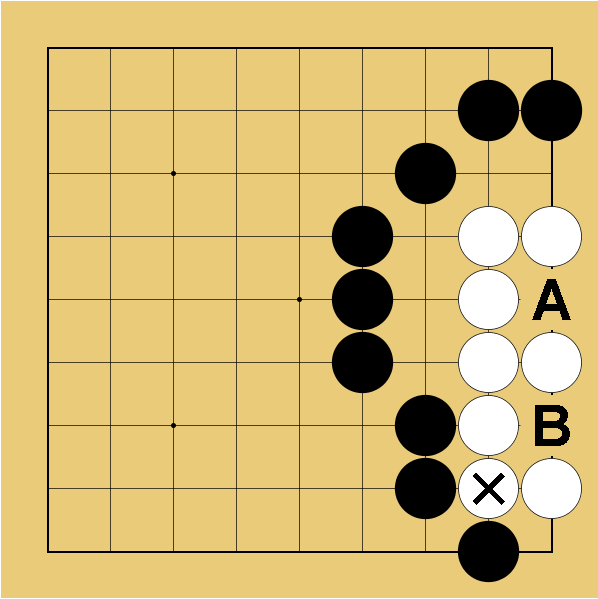

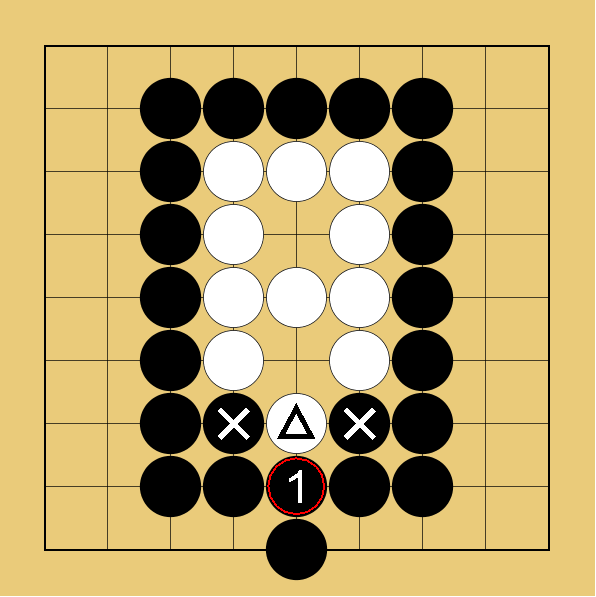

黒に1と打たれると、白△がアタリになりますね?

なので白は、取られないためには、白2とつなぐのですが…

こうなると、結局白はAの一眼しかできない状況になって、「死に石」になってしまいます。

OKでしょうか。

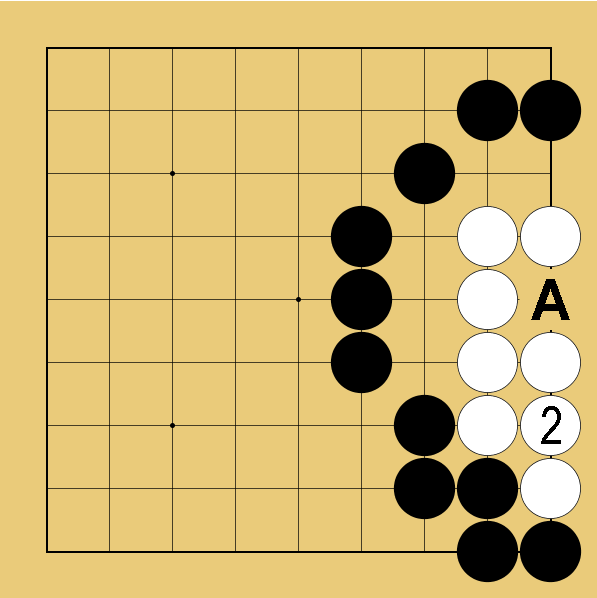

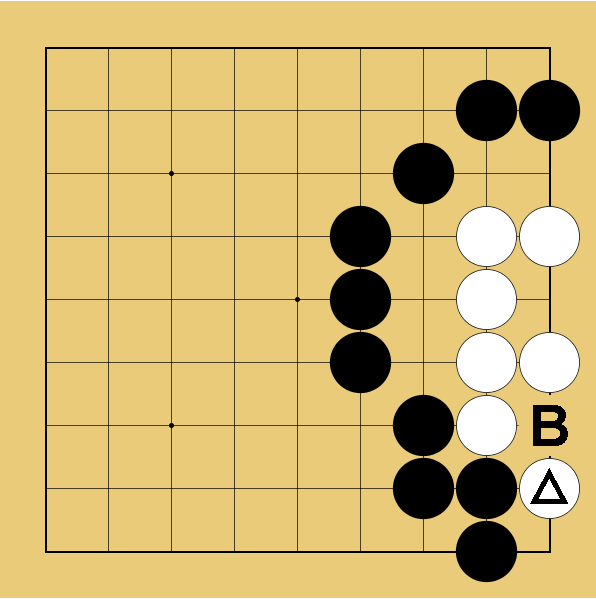

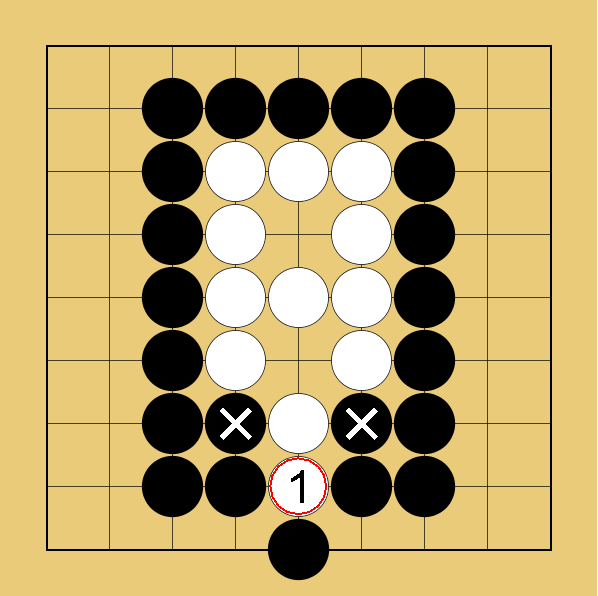

では、元の図に戻って、今度は白番で抵抗してみます。

例えば、先ほど黒に打たれた場所に打ってみると、この状況は…

白二子がアタリですね。

黒にBと打たれると取られてしまいます。

つまり、Bの場所は白の眼とは言えないのです。

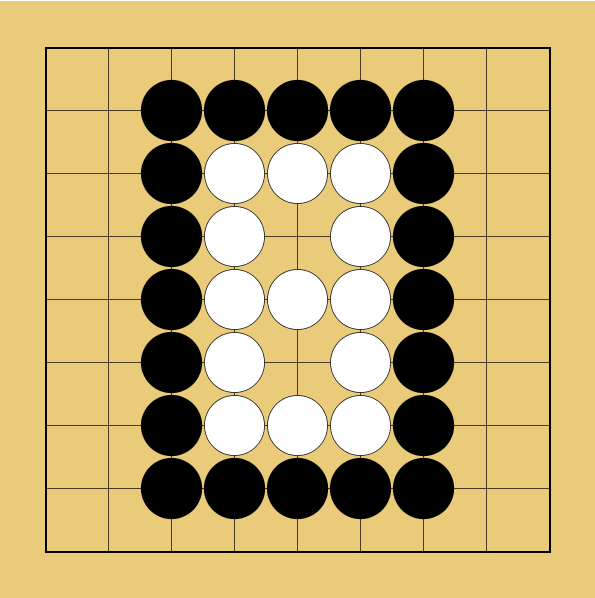

また冒頭の図に戻ります。

この状態は、Bの場所は白の眼ではありません。

黒に打たれると白△がアタリになってしまいますし、白から抵抗しても、結局アタリになってしまいます。

この白Bの事を「欠け眼」と言います。

Aは眼ですが、Bは欠け眼です。

なので、この白は「一眼で死に」の状態です。

終局して、陣地を数える時に「アゲハマ」になる石なのですね。

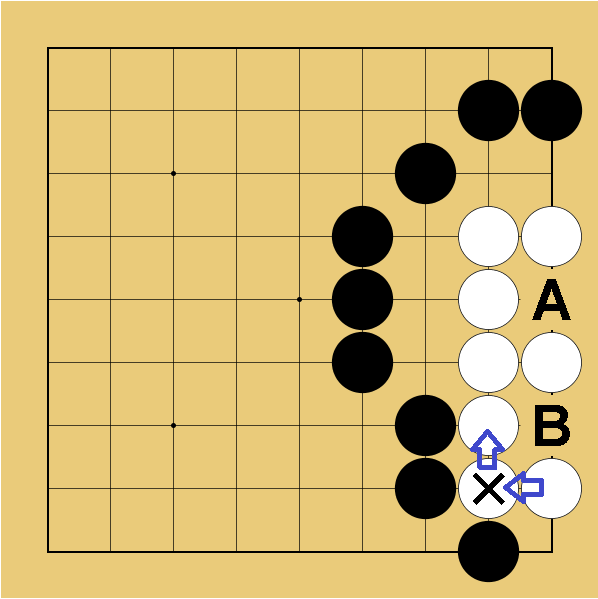

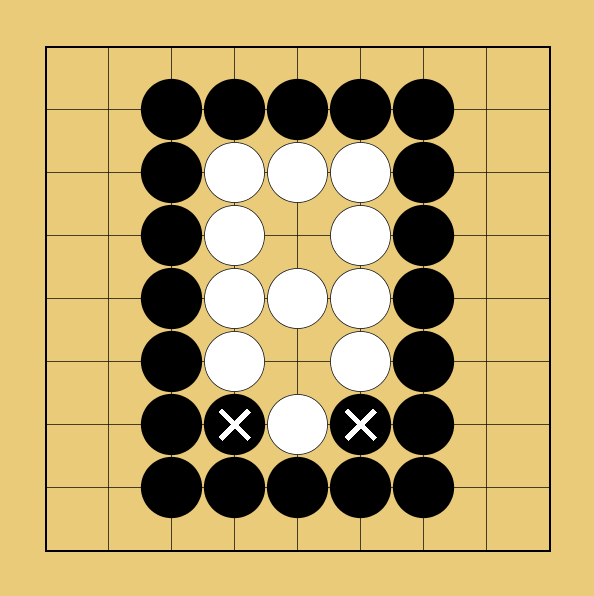

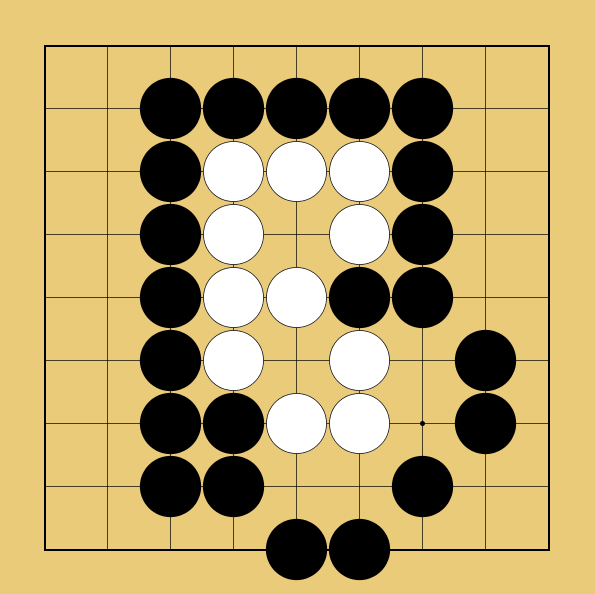

欠け眼の原理

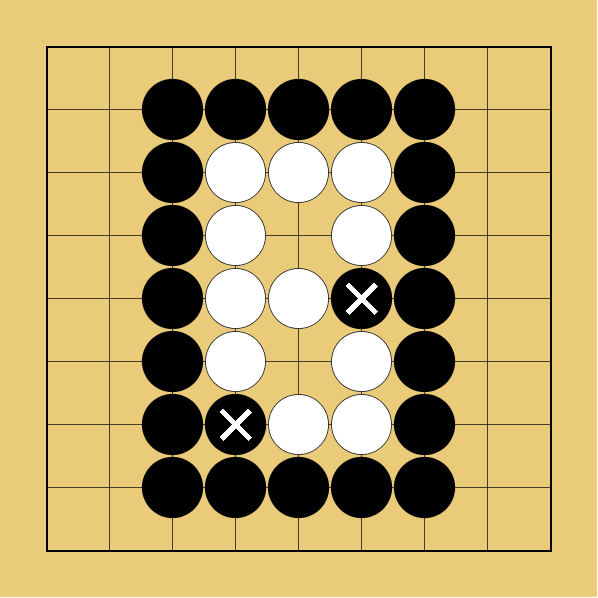

白Bの場所は何が欠けているのか?

という話になってきます。

ポイントは黒×の存在です。

ここが、白Bが眼として欠けている点なのです。

ここが非常に解りづらいところなのですが、

もしも、×の場所が白だったら、Bは白の眼になります。

白石が縦横でしっかりつながっているところがポイントです。

こんなイメージです。

白×によって、角が欠けることなくつながっています。

そうすると…

周囲を黒に埋め尽くされても、白はアタリになる事がありません。

AとBの二か所が空いています(二眼)。

でも、白×が黒だったら、

白△がアタリになってしまいます。

これが「欠け眼」ですね。

周りが黒で埋まっていなくても、×の場所が黒ならば、Bは「欠け眼」なのです。

黒×が白石のつながりをジャマしているのですね。

ということで、

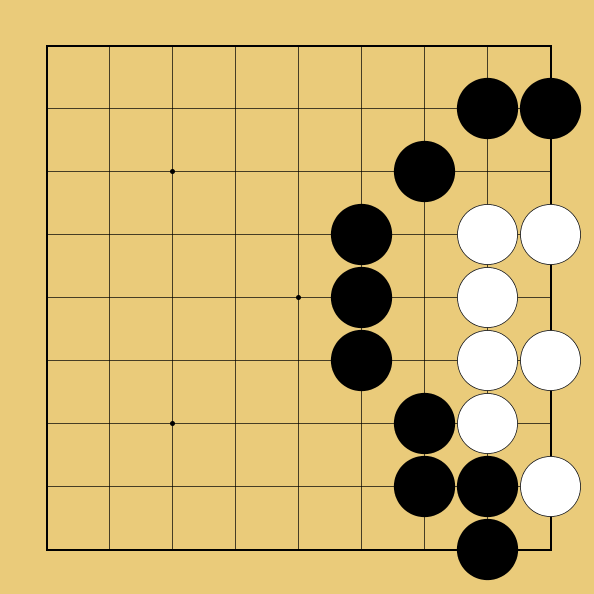

最初のこの図は、白は二眼あるとは言えず「死んでいる状態」です。

一眼しかないのです。

どうでしょうか。

ここが囲碁の入門で最もつまづきやすいところです。

ということで今度は、死活の重要ポイント「欠け眼」を見極める練習をしたいと思います。

何度も見ることで、欠け眼についてよく分かってきます。

【囲碁の練習問題】習うより慣れる!初級手筋・死活問題をプレゼント

【囲碁の練習問題】習うより慣れる!初級手筋・死活問題をプレゼント

欠け眼の練習問題

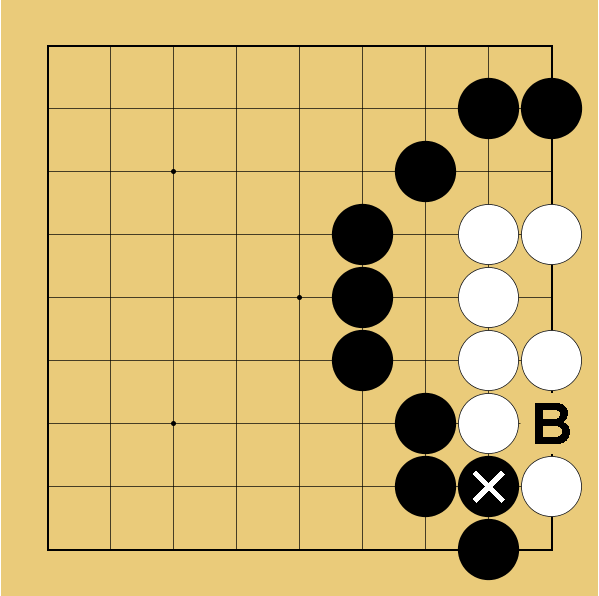

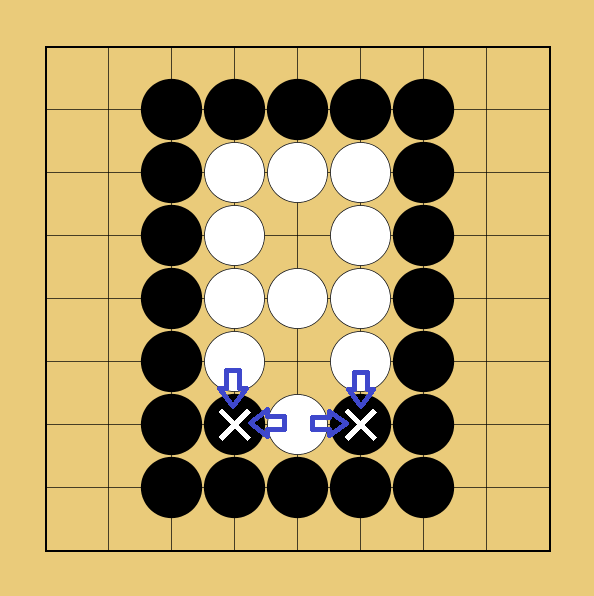

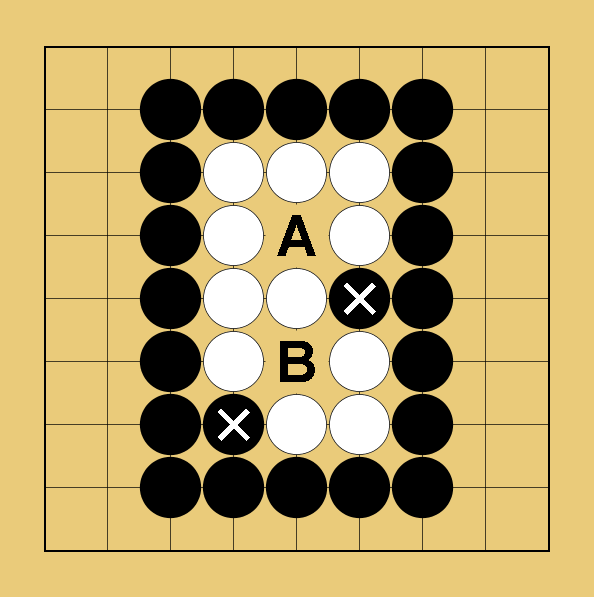

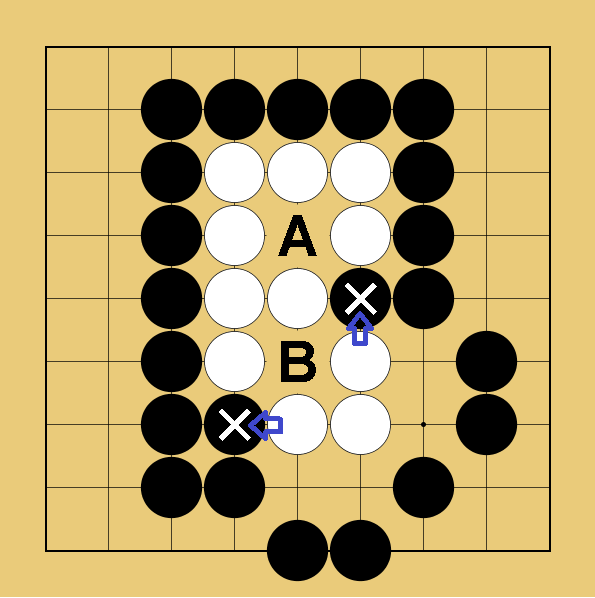

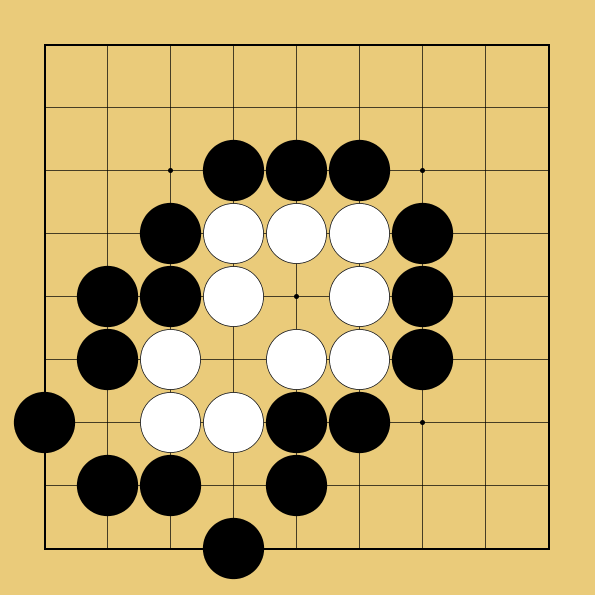

死活判断の練習①

この図から順を追って解説していきます。

この白は…

AとBの二眼で生きています。

OKですね。

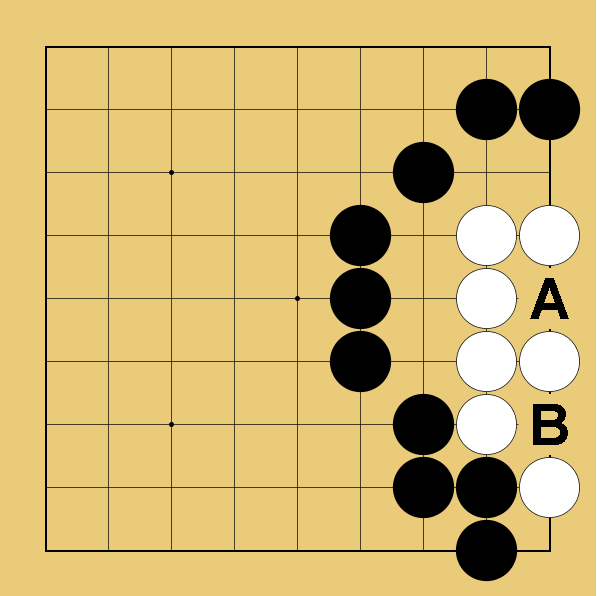

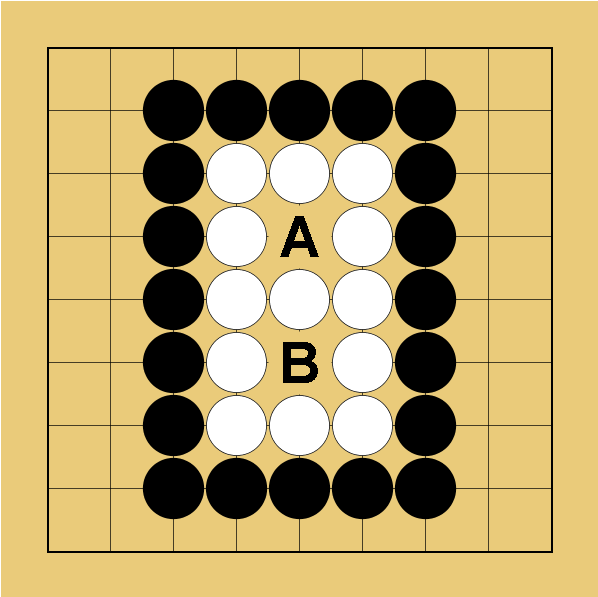

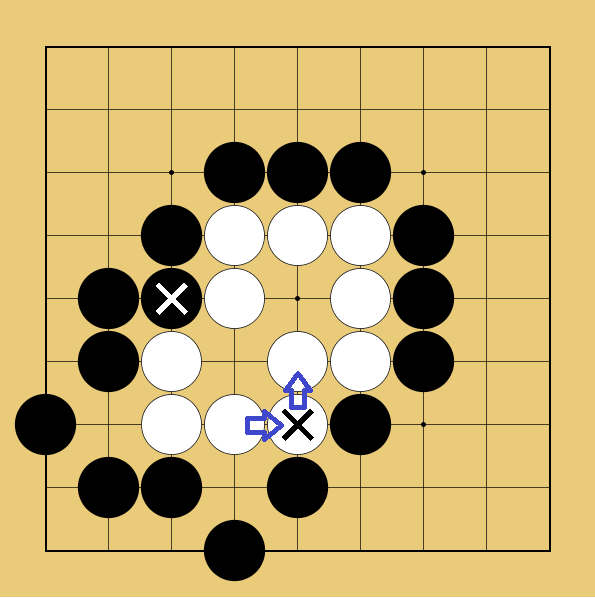

では、この図はどうでしょうか?

黒×が加わりました。

この白も、AとBは両方とも「眼」で、二眼を持って生きています。

黒×で片方の道は欠けてしまいましたが、青矢印のルートで白石がつながっています。

このように、石がしっかり線でつながりながら囲んだ陣地が「眼」になるのです。(白がアタリにならないことがポイント)

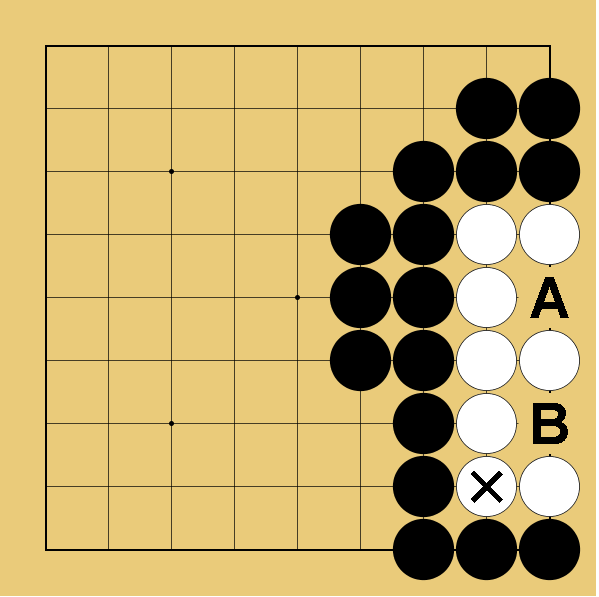

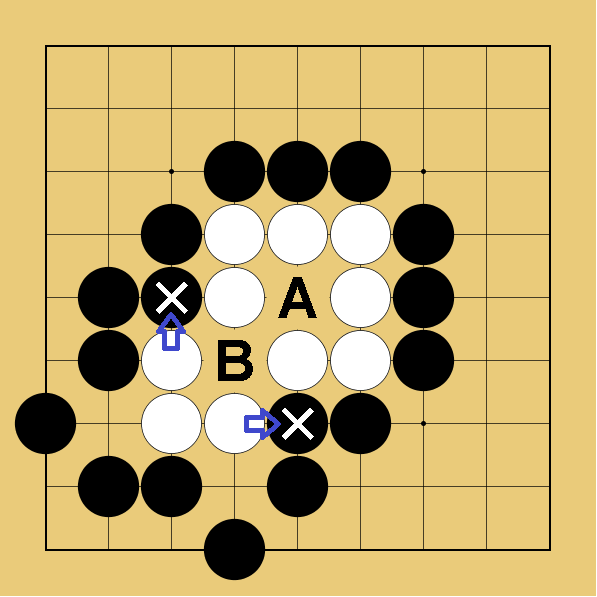

では、今度はこの図です。

黒×がさらに増えました。

どうなっているのかというと…

この状態は、白一子がアタリですね。

理屈としては、黒×によって白石の道をジャマされてしまっています。

だから、孤立している白一子がアタリになるのです。

そして、これが「欠け眼」ですね。

Aは白の「眼」ですが、Bは黒×たちの存在によって「欠け眼」です。

なので、この白は「一眼で死んでいる」という状態ですね。

終局して陣地を数えるときに「アゲハマ(死に石)」になります。

そして、黒石が少し離れたとしても、黒×がいることで白は欠け眼になります。

いつでも、黒が1と打てば白△がアタリになり、

白2とつないだとしても、白はAの一眼だけになって、取られてしまいます。

また、白番だとして1と打っても、結局白はアタリになってしまい、眼はできません。

黒×が重要なのです。

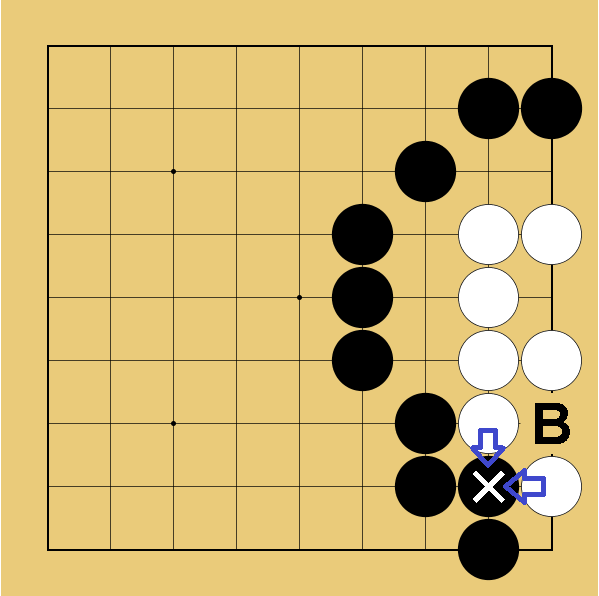

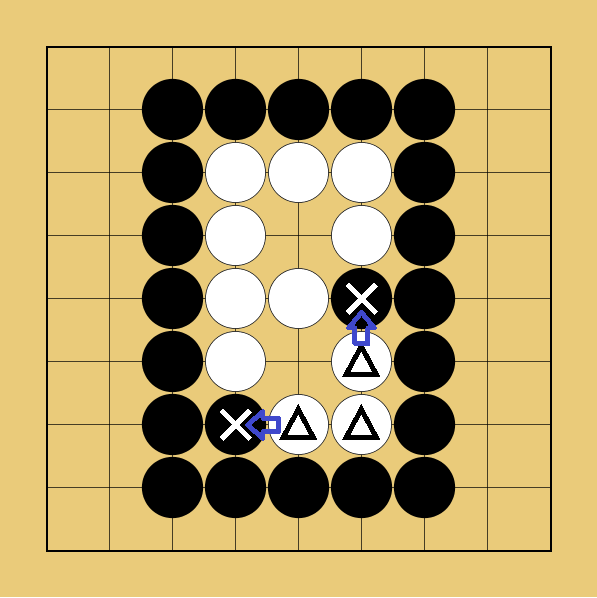

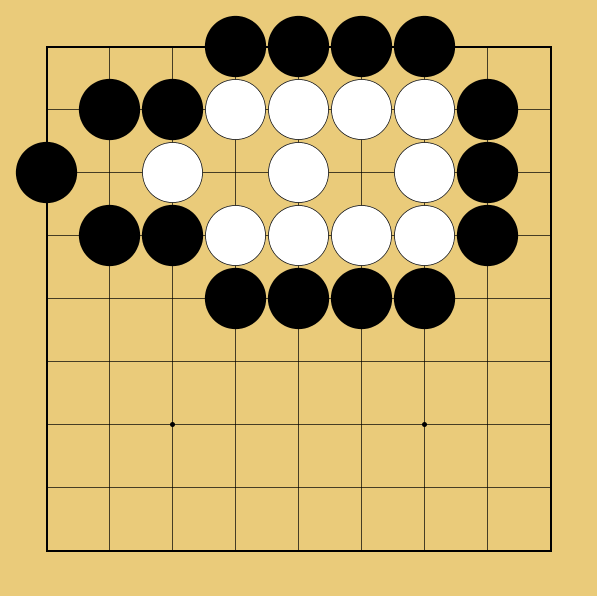

死活判断の練習②

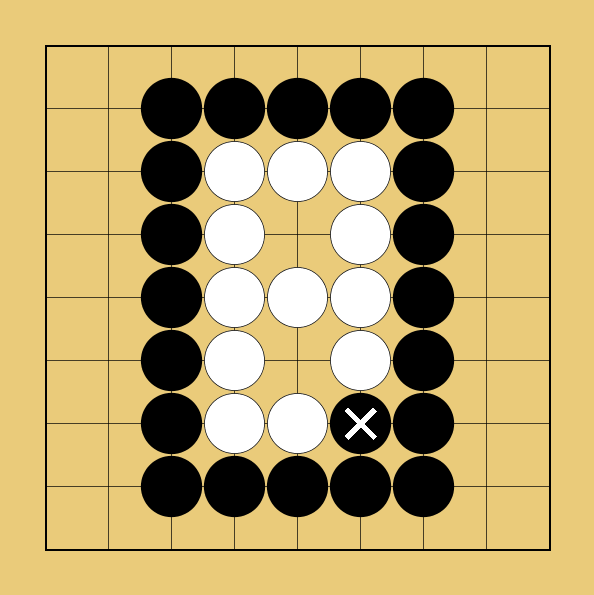

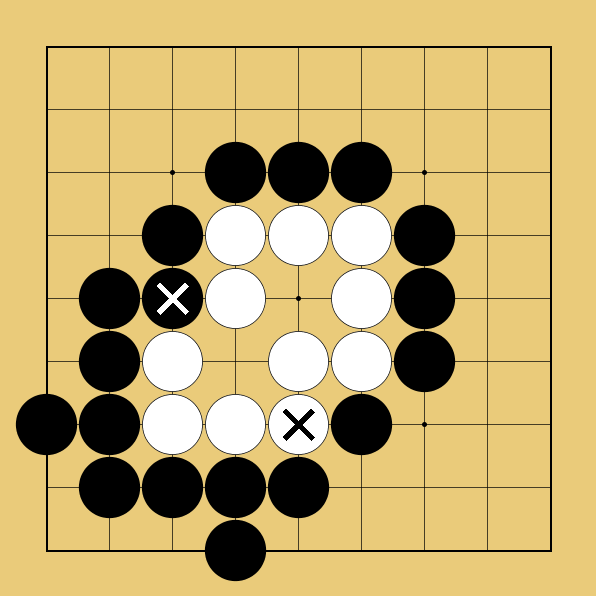

今度はこの図を見てください。

黒×の場所がこのようになりましたが、白はどうなっているでしょうか?

生きているのか、死んでいるのか…

よーく見ると、白△がアタリですね。

つまり、

Aは白の「眼」ですが、Bは「欠け眼」ということになります。

やはり黒×の存在がポイントで、白△の道をジャマしています。

このようになると、白△がアタリになることが確定するのです。

なので、黒石が少し離れていて、今アタリでなくとも…

Bの場所は欠け眼なのです。

白は一眼で死んでいます。

黒石がこれだけ離れていても…

黒×がいることで、Bの場所は欠け眼になります。

白の道をジャマしているのですね。

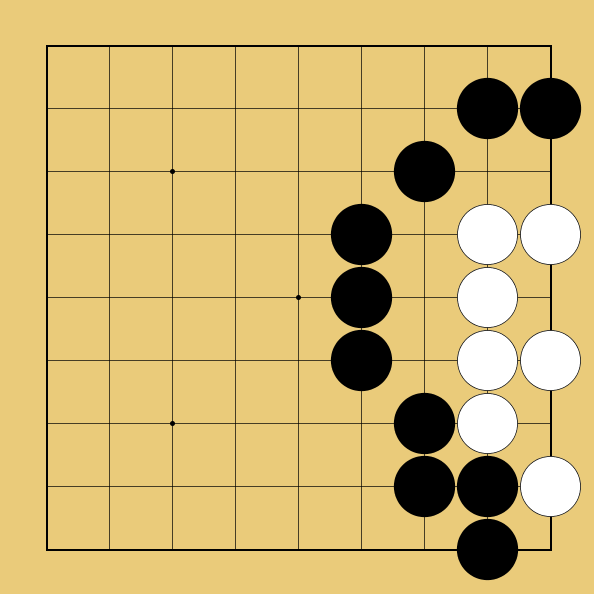

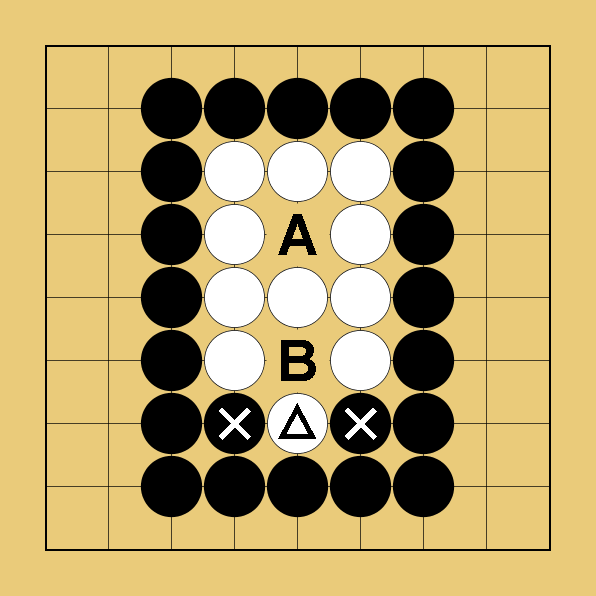

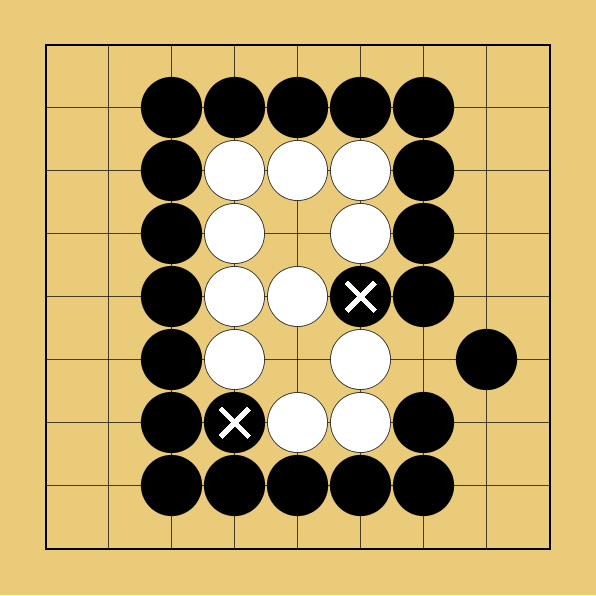

死活の判断練習③

練習問題です。

この白は生きていますか?

【解答】Aしか眼がない状態で死んでいます。

Bは黒×によって「欠け眼」ですね。

大丈夫そうでしょうか。

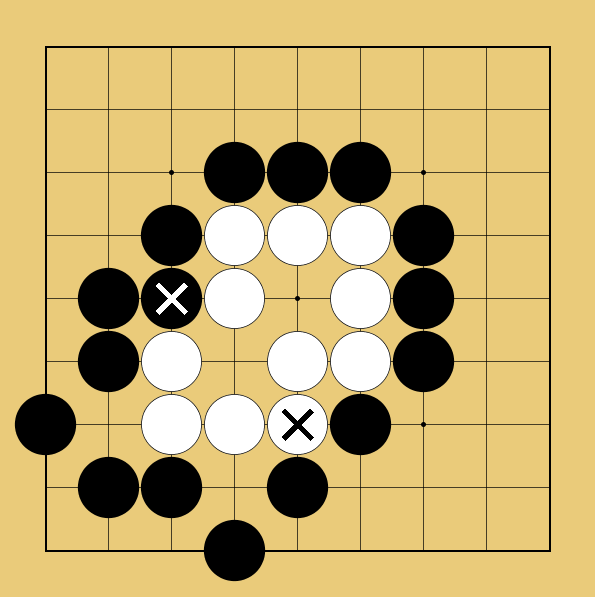

死活の判断練習④

この図の白はどうでしょうか?

「生き」か「死に」か…

【解答】この白も、Bの場所が「欠け眼」です。

白の道を黒×がジャマしています。

白はAにしか眼がなく、「一眼で死に」ということになります。

例えば、片方の×が白石でしたら、

こういう感じで、縦横の道でつながっているので白の眼になります。

この図は、二眼あって生きているのですね。

黒にびっしりと囲まれても、白がアタリになることはありません。

白×のおかげですね。

どうでしょうか。

「欠け眼」についてだんだん分かってきましたか?

理論が分かってきたら、あとは練習問題をたくさん解いて目を慣らすだけです。

次は「中手(なかで)」というものについて見ていきましょう。

※囲碁入門ではどんなことを学ぶのか?という今後の全体像については下のまとめ記事をご参考ください。